Почему Новый год был самым любимым праздником в СССР?

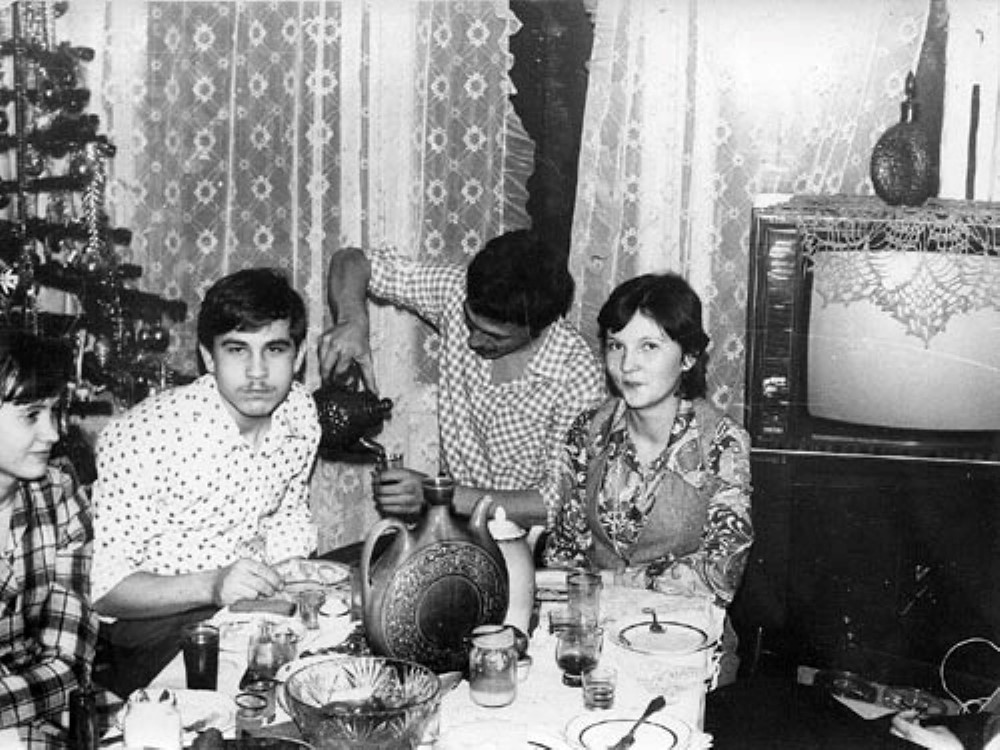

Запах подмерзших на балконе мандаринов и живой елки, шипение шампанского в высоких бокалах и веселые песни, вкус салата оливье и шоколадных конфет. Каждому, кто помнит, как встречали Новый год в Советском Союзе, знакомы все эти ощущения.

Официально праздник в честь Нового года был возвращен советским гражданам только в 1935 году, а широко распространился лишь спустя 20 лет. День 1 января стал выходным только в 1947 году, и лишь тогда у жителей СССР появилась возможность как следует отпраздновать его.

А поскольку непременным атрибутом любого праздника в советские времена был богатый стол, по-настоящему праздновать большинство граждан Советского союза стали лишь тогда, когда была окончательно отменена карточная система, а в магазинах появилось достаточное количество продуктов.

Кроме того, советский Новый год был, по сути, праздником городским. Это и понятно: для деревенского жителя что 31 декабря, что 1 января ничем от других зимних дней не отличаются.

Поэтому говорить о всенародной традиции встречи Нового года можно только с начала 1960-х годов, когда доля городского населения в стране превысила долю сельского. К тому же именно в 60-е, с началом хрущевской «оттепели» право на частную жизнь и частные праздники начинает не просто признаваться, но и входить в официальную идеологию. А поток молодых специалистов, хлынувший строить новые города и заводы, принес с собой и городскую традицию встречи Нового года.

Фото: ТАСС / Мастюков Валентин (Новогодний «Голубой огонек», 1976 год. Москва. Ведущие «Голубого огонька» – советский актер Игорь Старыгин (слева) и польский актер Станислав Микульский.)

Первой составляющей этой традиции стал непременный новогодний «Голубой огонек», транслировавшийся по первому общегосударственному каналу.

Второй традицией в 1976 году стал фильм «Ирония судьбы, или С легким паром». Комедия Эльдара Рязанова не только прочно ассоциировалась с предновогодним вечером (ее показывали ежегодно), но и сама послужила источником некоторых традиций украшения дома к Новому году.

Третьей традицией стал продуктовый набор для новогоднего стола – так называемый «заказ». Поскольку расцвет общегосударственного отмечания Нового года пришелся на середину 70-х годов с их дефицитом, то основным источником продуктов были «заказы», которые выдавались по месту работы. Традиционно в «заказ» входили одна или две баночки шпрот, коробка шоколадных конфет, бутылка «Советского шампанского», батон варено-копченой или сырокопченой колбасы, пачка индийского чая «со слоном», мармелад «Лимонные дольки» и иногда – баночка красной икры. Тогда же как сугубо новогоднее лакомство стали восприниматься и мандарины: основную часть этих фруктов СССР получал в виде экспортных поставок из Марокко, где основной урожай созревает в ноябре-декабре.

Фото: ТАСС

Обычай ставить в доме к Новому году живую ель советская власть вновь начала пропагандировать лишь после 1935 года. Поскольку елки для продажи выращивались специально, они тоже были относительным дефицитом, и потому покупались при первой возможности, а не в удобное время. Обычной картиной в городах были люди, которые за полторы-две недели до Нового года везли в метро перевязанные бечевкой елки, купленные по случаю.

И конечно же, к новогодним традициям времен СССР можно отнести знаменитую фразу «Это – на Новый год!». Все тот же тотальный дефицит приучил советских граждан, что покупать необходимое нужно не накануне праздника, а когда подвернется случай – лучше пусть полежит. Продукты хранились в холодильнике или на балконе, вещи – в шкафах или на антресолях, елки – подвешенными за окном или на том же балконе. Почти все члены семьи знали, что кому будет подарено на праздник, но радость это не уменьшало: радовала сама возможность получить новую вещь.

И вот по телеэкрану плывут финальные титры «Иронии судьбы», шампанское ждет своего часа в холодильнике, на столе расставляются «заказные» шпроты и колбаса, а также непременные салат оливье и селедка под шубой (быстро, сытно и почти без использования дефицитных продуктов!). Гости приносят с собой домашние пироги, самодельные торты или еще что-то вкусное. Ведь стол, собранный вскладчину, тоже был советской новогодней традицией. Праздник обычно отмечали в широком дружеском кругу – так было и удобнее, и проще.

Фото: ТАСС / Иванов Олег

После застолья многие компании выходили на улицу – поиграть в снежки и подвигаться перед чаем с тортом. Нередко компании начинали кочевать по разным этажам дома. Особенно если дом был ведомственным или принадлежал предприятиям. В этом случае большинство жителей хорошо знали друг друга по совместной работе. Дети к этому времени обычно уже отправлялись спать: хотя январь и был временем новогодних школьных каникул, засиживаться далеко за полночь детям все-таки не позволяли.

Такими же традиционными, как оливье и мандарины, были новогодние «елки» – театрализованные представления для школьников, проводившиеся с середины декабря по середину января в городских Домах Культуры. Уровень представлений зависел от того, каких артистов удавалось найти организаторам, но самым главным удовольствием от посещения «елки» были подарки – наборы конфет, упакованные в нарядные картонные коробочки. Лучшей и главной «елкой» считалась та, что проводилась в Кремлевском дворце съездов. Билеты на нее в свободную продажу практически не поступали, а распределялись по предприятиям, доставаясь руководителям и передовикам производства. Уровень спектакля на этой «елке» был самым высоким, а подарки – самыми богатыми. И каждый год для них делались уникальные пластиковые упаковки, зачастую представлявшие собой маленькие копии кремлевских башен. Но и другие «елки» радовали детей не меньше – прежде всего из-за подарков. Нередко детям доставалась лишь часть лакомств из набора, а самые лучшие конфеты родители приберегали до новогодней ночи.

Новый год люди старшего поколения до сих пор вспоминают с ностальгией. Те, кто во времена позднего застоя был школьником, хорошо помнит радостное предчувствие, наполнявшее предновогодние дни. Ведь это была возможность попробовать редкие вкусности, получить в подарок какую-нибудь новую вещь и пообщаться с друзьями без всякой политической подоплеки – не то что 1 мая или 7 ноября! Может быть, именно из-за своей аполитичности Новый год и был самым желанным и радостным праздником.

Автор : Татьяна Рублева

География : РОССИЯ

Теги : СОВЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИ

85 лет назад в СССР возобновили празднование Нового года

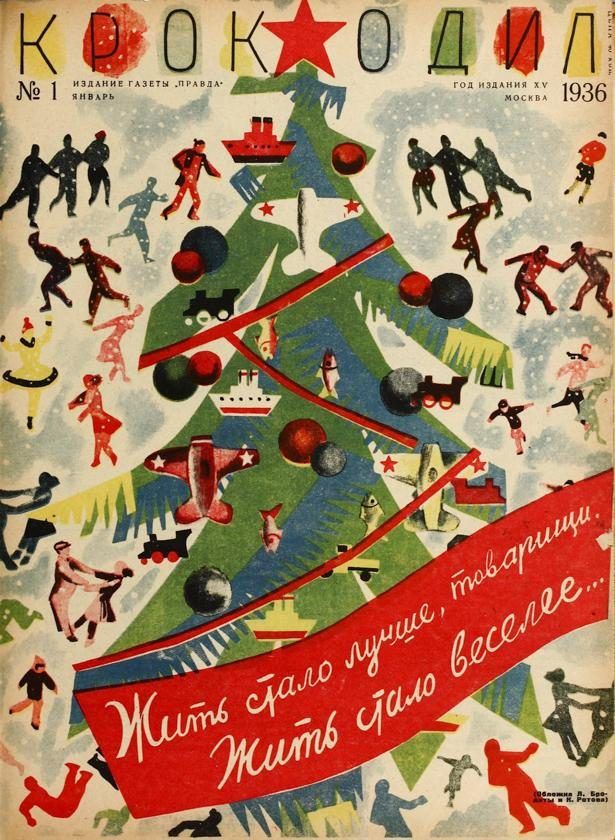

28 декабря 1935 года один из руководителей Советской Украины Павел Постышев обратился со страниц газеты «Правда» с призывом организовать для детей новогоднюю елку. Эта статья считается началом кампании по «реабилитации» Нового года, который был объявлен буржуазным пережитком и официально запрещен в конце 1920-х. По воспоминаниям Никиты Хрущева, с детства любивший праздники Постышев лично договаривался о возвращении Нового года с Иосифом Сталиным в Кремле. Инициатор недолго вкушал плоды своего успеха. В феврале 1939 года его расстреляли как японского шпиона.

Эта статья считается началом кампании по «реабилитации» Нового года, который был объявлен буржуазным пережитком и официально запрещен в конце 1920-х. По воспоминаниям Никиты Хрущева, с детства любивший праздники Постышев лично договаривался о возвращении Нового года с Иосифом Сталиным в Кремле. Инициатор недолго вкушал плоды своего успеха. В феврале 1939 года его расстреляли как японского шпиона.

Вопреки распространенному заблуждению, большевики после прихода к власти в 1917 году не только не запретили Новый год, но и всячески способствовали его празднованию. Известно, что Владимир Ленин и Надежда Крупская провели первую советскую новогоднюю ночь в компании рабочих Выборгской стороны: пили морковный чай, ели ржаные сухари и слушали «Интернационал».

В середине 1920-х Новому году пытались придать статус общенародного коммунистического праздника: его встречали в рабочих клубах, домах культуры и театрах. Празднования проходили на фоне антирелигиозных кампаний. В детских садах разыгрывали театрализованные постановки – «Красные елки», «Комсомольское рождество», «Вечера безбожника». У себя дома каждый пока еще имел возможность отмечать праздники так, как ему хотелось.

У себя дома каждый пока еще имел возможность отмечать праздники так, как ему хотелось.

После сворачивания нэпа многие старые торжества подверглись «репрессиям». Так, в 1929 году были отменены рождественские выходные, введен запрет на продажу елок, а также празднование Рождества, Крещения и даже Нового года. Параллельно в печати шла активная пропаганда против религиозных праздников.

«1930 лет гуляет по белу свету несуразная, нескладная рождественская сказка, состряпанная в угоду паразитам услужливыми лапами мракобесов на горе, на унижение угнетенных и обездоленных тружеников, на злое издевательство и надругательство над ними», — писали «Известия».

Елку называли «религиозным дурманом» и «глупым делом», «дикарским» и «поповским» обычаем.

В понимании многих Новый год был так крепко переплетен с религиозными праздниками, что тоже попал под раздачу. Ограничения сняли только через шесть лет. 28 декабря 1935 года в газете «Правда» вышла статья первого секретаря Киевского обкома ВКП(б) и второго секретаря ЦК ВКП(б) Украинской ССР Павла Постышева под заголовком «Давайте организуем к Новому году детям хорошую елку!». Украинский партийный функционер призвал вернуть запрещенный праздник.

Украинский партийный функционер призвал вернуть запрещенный праздник.

В формировании образа елки как буржуазной затеи Постышев обвинил левую оппозицию – сторонников Льва Троцкого.

Вспомнил он и старые, дореволюционные времена.

«В дореволюционное время буржуазия и чиновники буржуазии всегда устраивали на Новый год своим детям елку. Дети рабочих с завистью через окно посматривали на сверкающую разноцветными огнями елку и веселящихся вокруг нее детей богатеев. Почему у нас школы, детские дома, ясли, детские клубы, дворцы пионеров лишают этого прекрасного удовольствия ребятишек трудящихся Советской страны? Какие-то, не иначе как левые загибщики ославили это детское развлечение как буржуазную затею», — писал Постышев.

Высокопоставленный руководитель предложил положить конец «неправильному осуждению елки» и устроить коллективные елки для детей. Как подчеркивал Постышев, праздник «для своих ребятишек» нужно было организовать в каждом колхозе.

«Я уверен, что комсомольцы примут в этом деле самое активное участие и искоренят нелепое мнение, что детская елка является буржуазным предрассудком. Итак, давайте организуем веселую встречу Нового года для детей, устроим хорошую советскую елку во всех городах и колхозах», — заключал Постышев.

Итак, давайте организуем веселую встречу Нового года для детей, устроим хорошую советскую елку во всех городах и колхозах», — заключал Постышев.

Считается, что его инициатива стала решающей в вопросе возвращения Нового года. Постышев предложил «реабилитировать» новый-старый праздник с елкой в качестве компенсации за «украденное» Рождество – оно так и осталось под запретом. Естественно, возвращение Нового года не могло состояться без личного одобрения Иосифа Сталина.

На второй день после публикации статьи о елке Постышев послал в Харьков срочную телеграмму: «Организуйте детям во Дворце пионеров новогоднюю елку».

Как отмечал биограф партийного лидера Георгий Марягин, Постышев заговорил о возвращении елки «как-то на одном из заседаний», вспомнив при этом «о елке в Сокольниках, на которую вместе с Лениным приезжала Крупская» в 1919 году. Другие знавшие Постышева люди утверждали, что у будущего второго секретаря Украины было очень тяжелое детство. Он «с завистью засматривался в окна богачей, где на Рождество стояли нарядные елки, светившиеся огнями», и сам очень хотел поучаствовать в празднике. Так что «реабилитацией» Нового года Постышев якобы реализовал свою детскую мечту.

Так что «реабилитацией» Нового года Постышев якобы реализовал свою детскую мечту.

О роли Постышева упоминал в своих мемуарах и Никита Хрущев. Если верить ему, Постышев поднял вопрос о Новом годе на встрече с Иосифом Сталиным в Кремле. Предъявляя аргументы в пользу возвращения праздника, гость с Украины заметил, что это «была бы хорошая традиция и народу понравилась». На прямой вопрос Постышева: «А не вернуть ли детям елку?» Сталин со слов Хрущева ответил: «Возьмите на себя инициативу, выступите в печати с предложением вернуть детям елку, а мы поддержим».

После этого разговора, как опять-таки указывал Хрущев, и появилась знаменитая статья Постышева в «Правде». За давностью лет Хрущев забыл, по какому именно случаю состоялась та судьбоносная встреча в Кремле. Но косвенные признаки указывают на то, что беседа Постышева со Сталиным могла произойти во время пленума ЦК ВКП(б) 21-25 декабря 1935 года.

Если еще недавно пропаганда утверждала, что «господствующие эксплуататорские классы пользуются «милой» елочкой и «добрым» Дедом Морозом для того, чтобы сделать из трудящихся послушных и терпеливых слуг капитала», то теперь отношение к главным символам праздника стало вдруг лояльным.

С этого момента началось создание новых, уже чисто советских атрибутов празднования Нового года. Открылось производство елочных игрушек и украшений. Были заимствованы некоторые дореволюционные традиции, но всю религиозную составляющую из праздника постарались исключить. На советской новогодней елке соседствовали традиционные рождественские шарики, снежинки и ватные медвежата, снегурочки, фрукты и рубиновые звезды, дирижабли, флажки с изображением пионеров и октябрят.

Тогда же в праздничную жизнь вернулся Дед Мороз, «изгнанный» незадолго до наступления 1929 года.

«Обновленный» сказочный старец в красной «партийной» шубе вобрал в себя черты святого Николая и Рождественского деда. В формировании его нового образа важную роль сыграл кинематограф.

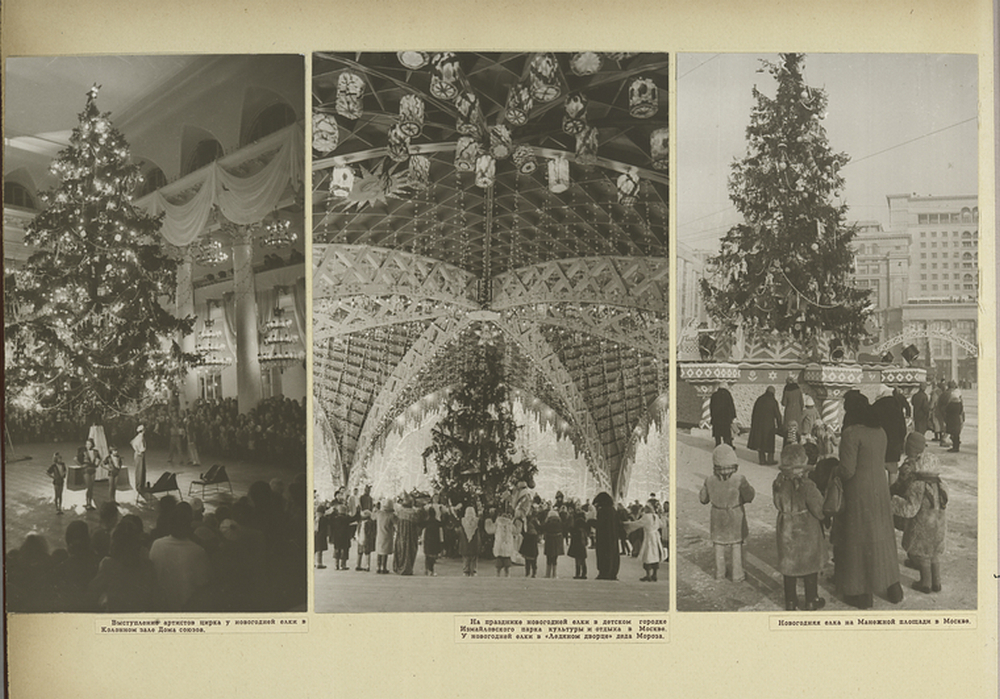

Советские граждане не сразу привыкли к новогодней елке. На то, что праздник отныне действительно разрешен и никакого подвоха ждать не стоит, намекало правительство. Представления на первых новогодних елках затрагивали тему классовой борьбы. Дети приходили на праздник в костюмах красноармейцев или ударников труда. Как раз в тот период компанию Деду Морозу на постоянной основе составила Снегурочка. В январе 1937-го оба сказочных персонажа приветствовали гостей на празднике в московском Доме Союзов. Новый год теперь отмечался широко и помпезно. Самые большие елки устанавливали в ЦПКиО имени Горького и на Манежной площади.

Дети приходили на праздник в костюмах красноармейцев или ударников труда. Как раз в тот период компанию Деду Морозу на постоянной основе составила Снегурочка. В январе 1937-го оба сказочных персонажа приветствовали гостей на празднике в московском Доме Союзов. Новый год теперь отмечался широко и помпезно. Самые большие елки устанавливали в ЦПКиО имени Горького и на Манежной площади.

«Празднование Нового года было приятно, потому что развлечений было мало, детвора приняла это с большим удовольствием. Стали продаваться елки, игрушки. Старые игрушки были очень уютными — такие ватные, картонные, шары разные. Вешали на елки сладости, конфеты», — резюмировал в разговоре с «Газетой.Ru» член СПЧ Николай Сванидзе.

Постышев недолго наслаждался результатами своей инициативы. В феврале 1938 года его арестовали и сняли со всех постов, объявили японским шпионом, а через год расстреляли в Бутырской тюрьме.

Как встречали Новый год в СССР. 90 фотографий из нашего прошлого ⋆ Тайшет24

Советские годы прошлого века нынче весьма популярны.

Новости Тайшет24 в Viber!

C 1918 по 1935 год Новый год в нашей стране не считался официальным праздником. В семьях, где по традиции отмечали Новый год и Рождество, старались это не афишировать.

В декабре 1935 года празднование Нового года было официально разрешено. C этого времени стали производиться и появляться на прилавках и в домах горожан елочные игрушки: сначала очень простые — из ваты, ткани, картона, бумаги, затем все более яркие и нарядные, напоминающие дореволюционные.

На советской новогодней елке стали соседствовать традиционные рождественские шарики, снежинки, ватные медвежата, снегурочки, фрукты, и игрушки с новой символикой — рубиновыми звездами, дирижаблями, флажками с изображением пионеров и октябрят.

Мечтой каждого ребенка было попасть на главную елку страны — сначала в Колонный зал Дома Союзов, а с 1954 году — на Кремлевскую елку.![]()

Вошли в моду открытки — фотокопии западных открыток, с ручным нанесением поздравительного текста.

Тогда, как и сейчас, люди начинали ждать новогодних праздников задолго до их наступления. В СССР причина заключалась в дефиците на продукты и одежду. Женщины задолго начинали наводить справки, где и что должны «выбросить» и держали ухо востро. Забудешься, растеряешься – и не купишь столь ценного зеленого горошка для «Оливье» или апельсинового сока.

Купить хороший наряд было сложно, поэтому заранее искали приличную ткань и занимали очередь в ателье или у знакомой портнихи. В очередях выстаивали, чтобы купить искусственную елку, елочные игрушки, мишуру. Многие провинциалы ехали за этим в столицу и привозили оттуда роскошную мишуру и множество разнообразных хлопушек.

Ничто так не красит женщину, как перекись водорода. Этот тезис становился как нельзя более актуален накануне каждого очередного новогоднего торжества в Советском Союзе. Словосочетание «салон красоты» тогда не поняли бы самые завзятые модницы.

В парикмахерских накануне Нового года запись была такой плотности, что позавидовала бы даже ртуть. И если мужчине в рамках подготовки к празднику достаточно было сменить домашние треники на рубашку в разводах и, может быть, в знак особого расположения побриться, то женщине было гораздо сложнее. И ей оставалось лишь полагаться на собственную изобретательность и умелые руки подруг.

Вот и шли в ход хна («радикальный рыжий цвет») и перекись водорода («блондинка за углом»), на полдня голова заковывалась в бигуди. Смешивалась тушь «Ленинградская» с мукой (секрет пропорций у каждой свой), красились отечественные капроновые колготки телесного цвета в черный, чтобы выделиться среди прочих гостей.

Верх ароматного шика — духи «Клима», нижний предел — духи «Быть может». Мужчине полагалось тоже пахнуть, но выбор был еще меньше: «Саша», «Русский лес», «Тройной».

В наше время к празднику тоже начинают готовиться загодя. Хотя все необходимое можно купить буквально в последние 2-3 дня. Видимо, традиция уже сложилась, и мы ее, даже не задумываясь, с удовольствием соблюдаем.

Видимо, традиция уже сложилась, и мы ее, даже не задумываясь, с удовольствием соблюдаем.

Что готовят сейчас? Конечно, салаты: Оливье, Селедку под шубой, Мимозу какую-нибудь. То же самое мы ели и тогда, если, конечно, удавалось достать все необходимые продукты. Но в те времена мы знать не знали о сегодняшних новогодних салатах: Цезарях, Греческих, Шапках Мономаха и пр.

Праздничный стол в наши дни является гораздо более разнообразным: и креветки у нас, и лобстеры, и ветчина всякая разная, и рыба какая угодно, и фрукты разнообразные, и овощи свежие, и напитки в ассортименте.

Тогда, во времена СССР, кроме перечисленных салатов, мы ели котлеты домашние, запеченную курицу, картофельное пюре, бутерброды со шпротами, холодец, заливную рыбу, апельсины и мандарины.

У некоторых на столах была икра красная или черная, но таких везунчиков было немного. Как и тех, кому удавалось купить к новому году бананы, балычок, сервелат…

Готовые торты тоже были дефицитом, поэтому в основном приходилось печь самим. Свежие огурцы и помидоры не продавались в зимний период, а потому большие любители овощей выставляли на стол маринады.

Свежие огурцы и помидоры не продавались в зимний период, а потому большие любители овощей выставляли на стол маринады.

Из напитков – Советское шампанское, водка «Столичная», лимонад «Буратино», морс и компот. В общем, ели вкусно и сытно, но без особого разнообразия. Одно и то же из Нового года в Новый год.

Эх, сейчас каких только новогодних украшений не выставляют на полки магазинов! Любой размер, любой цвет, любой стиль, любая цена! Украшения для елки, украшения для интерьера, украшения для двери. Все, что захочешь.

А елки! Елки-то какие! Стоит, красуется вся такая искусственная, а ведь не отличишь от настоящей! Не пахнет, говорите? Так есть елки с ароматизаторами. А есть и те, что пляшут, крутятся да песенки поют. А гирлянды какие! Во времена СССР мы бы о таких мечтали, если бы знали, что такие бывают.

Мы знали красивые хрупкие игрушки для елки. Что было прекрасно, так это то, что елочные игрушки эпохи СССР отличались большим разнообразием форм. Ну, что сейчас? Шары, сосульки, колокольчики…

А тогда были и огурчики, и помидорчики, и луковички (видимо, сказывалась реализация программы подъема сельского хозяйства в СССР), и животные всякие-разные (от попугаев и обезьян до рыбок и свинок), и колдуны с бабками ёжками…

Популярен был серпантин и дождь, а хорошей мишуры было мало. Зато можно было купить стеклянные бусы для елки. Но чаще продавались картонные.

Зато можно было купить стеклянные бусы для елки. Но чаще продавались картонные.

Интерьер к Новому году украшать было особо нечем, поэтому нам приходилось креативить. Вы помните елочный дождь, свисающий с потолка? Делалось это просто: брали маленький кусочек ватки, наматывали на край «дождинки», «обслюнявливали» ватку и бросали в потолок – чудесным образом ватка прилипала к беленому потолку. Получаса хватало, чтобы украсить потолок большой комнаты.

А еще вырезали разнообразные снежинки и вешали их на елку и на окна. Схем создания снежинок было столько же, сколько и людей с ножницами.

Вырезаешь кружок, складываешь в несколько раз, делаешь всякие вырезы и надрезы, разворачиваешь и вуаля – неповторимая снежинка готова! А из чего делали-то? Хорошо, если из фольги, а то из белых салфеток в основном приходилось творить.

Сейчас проблема – выбрать из необыкновенного многообразия, а тогда было проблемой выбрать из ничего. Советская женщина, как известно, могла сделать из ничего салатик, прическу и трагедию, а еще подарок.

Часто дарили советские духи, которых в магазинах было в избытке. Мужчинам – одеколоны. Дарить какие-нибудь запонки и галстуки производства СССР было для многих моветоном, ибо не подарочными они были, совсем не подарочными.

За неимением нормальных подарков, идя в гости, несли с собой деликатесы, какие удавалось урвать: банки с консервированными экзотическими фруктами, черную или красную икру, шикарные конфеты.

Детские подарки, которые приносили родители с работы (профком стабильно обеспечивал подарками – по одному на каждое чадо до 14 лет), были в принципе неплохими, но некоторые компоненты его наполнения удивили бы современных детей.

Например, яблоки в новогоднем вкусном подарке – это, согласитесь, совсем не актуально в наши дни. То же относится и к грецким орехам в скорлупе и дешевым карамелькам. А нам было в радость!

Советские дети, так же, как и современные, праздновали Новый Год на утренниках в саду и в школе. Родители готовили карнавальные костюмы. Можно было купить и готовые в магазинах, но они были дефицитом. Впрочем, как и хорошие ткани.

Впрочем, как и хорошие ткани.

Поэтому в провинциальных детских садах девочки исполняли танец снежинок в платьях из медицинской марли. Мальчики чаще всего были зайками и мишками. Костюм зайки часто шили из белого ситца и декорировали белым мехом от старой шубки. Мишку делали почти так же.

В изобилии, кстати, были всевозможные маски. Можно было купить маски многих животных, а вот карнавальные головные уборы (всякие шапочки, колпаки и т.п.) приходилось делать самим.

В журналах публиковали схемы изготовления костюмов – порой очень даже оригинальных.

На школьных елках можно было встретить роботов с мигающими лампочками (ага, приходилось жертвовать настольной лампой), жар-птиц, кощеев бессмертных. Родители, как могли, старались сделать из ничего изюминку!

Кроме утренников в саду и школе, были и так называемые «елки» в домах культуры и клубах. Дети с удовольствием ходили на них, чтобы похороводить, получить несколько конфет за участие в конкурсах, продемонстрировать свой креативный карнавальный костюм и получить подарок. Было весело! Было радостно! Было празднично!

Было весело! Было радостно! Было празднично!

Хлопали хлопушками, из которых вылетали конфетти, ленты серпантина, бумажные маски обезьянок и мишек на жгутиках и т.п. Очень популярны были бенгальские огни. Бенгальские свечи брали с собой на все праздники, на утренники, на дискотеки.

Когда включали романтическую мелодию, все зажигали свои бенгальские огни и, подняв руку, плавно покачивали ею. Было красиво и немного грустно оттого, что праздники такие короткие! А что касается петард и фейерверков… Ну, не знали мы, что это такое – нам и без них было хорошо!

Большое значение на праздниках имела телевизионная программа. И она, стоит сказать, не подводила, хотя работало всего два канала. В новогодние дни показывали много комедий (тогда еще свежих и новых), мультфильмов, концертов.

А так как интернета, само собой, не было, как и видиков с ДВД, то все с удовольствием смотрели телевизор. В будни фильмов показывали немного, поэтому новогодняя ТВ-программа так ценилась народом. Непосредственно перед боем курантов нас поздравлял генсек. Начал эту традицию Брежнев, продолжил Горбачев.

Непосредственно перед боем курантов нас поздравлял генсек. Начал эту традицию Брежнев, продолжил Горбачев.

Под бой курантов мы поднимали бокалы с шампанским «Советское», говорили тосты и шли гулять. Или смотрели телевизор, сидя в уютной квартире возле нарядной елочки. Стол с оливье, зарубежная эстрада после двух ночи, мигающие гирлянды. Тогда было почти все так же, как сейчас. Но как все изменилось!

Как сказала одна девушка, главное отличие в том, что тогда мы хотели как можно дольше не спать, чтобы ничего не пропустить, а теперь стараемся быстрее напиться и лечь в постель, потому что знаем, что ничего необычного не случится.

Просто мы выросли – вот в чем разница. Ах, да – еще и в том, что тогда напивались водкой и портвейном, а теперь мохито, абсентом и дайкири…

В общем, в СССР мы жили весело, но, как потом оказалось, в несвободе.

Присоединяйтесь к нам:

Как праздновали Новый год в Советском Союзе

- Юлия Радкевич

- Общество

Заведующая экскурсионным отделом Музея политической истории Елена Лысенко и историк моды Мэган Виртанен рассказали, какие дореволюционные новогодние традиции не перенял Советский Союз, как появился Дед Мороз и почему женщины красили волосы прямо в день праздника

Никто не планировал, что Новый год станет выходным

До революции главным зимним праздником было Рождество. Но большевики, боровшиеся с «религиозными предрассудками», отменили его. Место главного праздника постепенно занял Новый год.

Но большевики, боровшиеся с «религиозными предрассудками», отменили его. Место главного праздника постепенно занял Новый год.

«Кстати, Новый год не сразу стал праздником – довольно долго он был рабочим днем и не считался каким-то грандиозным событием, – рассказала Елена Лысенко. – Но в 1935 году первый секретарь Киевского обкома партии опубликовал в прессе письмо, где говорил, что большевики действуют вразрез с интересами детей. Дескать, раньше буржуи устраивали елки, а сейчас дети не могут получить радости от праздников, как до революции. Тогда и приняли решение сделать новогоднюю елку».

Мальчик Новый год и рождение Мороза

Изменилось по сравнению с дореволюционным и убранство новогодней ели.

«Звезда, венчавшая макушку дерева, была точной копией рождественской, но при этом произошла подмена понятий. Пятиконечная звезда до революции никаких революционных идей не обозначала. Были и шестиконечные, и восьмиконечные – символ Богородицы. А в советское время звезда стала символом советской власти, частью флага и униформы офицеров», – отметила Елена Лысенко.

По елочным игрушкам можно «прочитать» историю страны. Например, после Великой Отечественной войны выпускалось много игрушек мирной тематики – фрукты, овощи, лесные звери. Позже появились елочные украшения, посвященные знаменательным событиям: освоению советскими полярниками Арктики, первому полету человека в космос, популярны были звезды с серпом и молотом внутри.

«Также именно в советский период родился Дед Мороз, его образ в советскую литературу ввели писатели Сергей Михалков и Самуил Маршак, – сказала Елена Лысенко. – А в 1960-е появился еще один персонаж –

мальчик Новый год».

В 1930-е годы возродилась традиция дарить подарки на массовых елках, как в дореволюционной России. Особенно дети радовались мандаринам и шоколадным конфетам, которые обязательно входили в состав

праздничного набора.

Некоторые дореволюционные традиции по разным причинам ушли безвозвратно. Например, перестали использовать для украшения новогодней елки настоящие свечи. «Из-за них было много пожаров. Поэтому, кстати,

Поэтому, кстати,

за елками следили родители, а дети не наряжали их вместе с ними, как это происходит сейчас. Все свечи были соединены вощеной нитью, которую поджигали только в одном месте», – объяснила Елена Лысенко.

Самое красивое

На карнавалы в Советском Союзе обычно надевали костюмы сказочных героев – Красной Шапочки, Кота в сапогах – или снежинки, волка, зайчика. Но были и необычные костюмы. Например, космонавтов.

«Праздник противостоит рутинному течению жизни, поэтому неудивительно, что для него приберегали все самое лучшее. Будь то вечер в заводском доме культуры, посиделки в конторе (тогда еще не называвшиеся словом «корпоратив») или домашнее празднование. Именно для Нового года выбирали самое красивое платье, дополняя его лучшими украшениями. Горошек для салатов могли запасать еще до ноябрьской демонстрации, а вот волосы многие женщины предпочитали красить прямо 31 декабря, что бы войти в новый год обновленной», – отметила Мэган Виртанен.

Войти в год «обновленной»

На карнавалы в Советском Союзе обычно надевали костюмы из сказок – снежинки, Красные Шапочки, волки, зайчики. Но были и необычные костюмы, например космонавтов.

Но были и необычные костюмы, например космонавтов.

На праздники платья и костюмы старались шить самостоятельно. «Хорошей одеждой считалась заранее сшитая – это касалось и мужских костюмов. Также это было и показателем качества и благосостояния человека. В 1930-х годах появились модные журналы, машинки, нитки разных цветов и отрезы ткани, поэтому создавать свою одежду стало возможно», – рассказывает специалист Музея политической истории.

Но были и другие варианты. «Праздник противостоит рутинному течению жизни, поэтому неудивительно, что для него приберегали все самое лучшее. Будь то вечер в заводском доме культуры, посиделки в конторе (тогда еще не называвшиеся словом «корпоратив») или домашнее празднование, именно для Нового года выбирали первоклассное из имеющихся в гардеробе платьев, дополняя их лучшими украшениями. Степень модности и красоты могла отличаться в зависимости от вкуса и финансовых возможностей, но можно было быть точно уверенным, что новогоднее платье – лучшее, а костюм – парадный. Горошек для салатов могли запасать еще до ноябрьской демонстрации, а вот волосы многие женщины предпочитали красить прямо 31 декабря, чтобы войти в новый год обновленной»,– отметила Мэган Виртанен, историк моды.

Горошек для салатов могли запасать еще до ноябрьской демонстрации, а вот волосы многие женщины предпочитали красить прямо 31 декабря, чтобы войти в новый год обновленной»,– отметила Мэган Виртанен, историк моды.

Как менялись ёлочные игрушки

После 1945-го года

Игрушки на мирную тему: лесные звери, фрукты и овощи, сказочные герои.

После 1956 года

На экраны вышел фильм «Карнавальная ночь» с Людмилой Гурченко, в продажу запустили елочные игрушки с часами, стрелки которых показывают без пяти минут полночь.

1970-1980-е годы

Самыми популярными были шишки, колокольчики и домики.

Показать больше

Как большевики запрещали и разрешали «Новый год» в 1920-30-е гг.

Новогодние традиции с ёлкой, застольем и речами политического лидера хоть и считаются у нас привычными атрибутами праздника, но вовсе не являются глубоко историческими явлениями. Первая половина XX века — время, когда новогоднюю ёлку то разрешали, то запрещали, а сам праздник несколько раз менял свой статус и только в послевоенный период стал именно таким, каким мы все его знаем. Настоящий материал посвящен истории «борьбы» за новогодний праздник и ёлку как общероссийском (советском) контексте, так и в масштабе Вятской земли.

Первая половина XX века — время, когда новогоднюю ёлку то разрешали, то запрещали, а сам праздник несколько раз менял свой статус и только в послевоенный период стал именно таким, каким мы все его знаем. Настоящий материал посвящен истории «борьбы» за новогодний праздник и ёлку как общероссийском (советском) контексте, так и в масштабе Вятской земли.

Царь запретил, а Ленин разрешил

Как известно, во время Первой мировой войны, в которую Россия вступила в 1914 г., в стране началась активная антинемецкая кампания. Весной 1915 г. Николай II утвердил «Особый комитет для объединения мероприятий по борьбе с германским засильем», ближе к зиме началась ликвидация немецких колоний в Поволжье, на Южной Украине и Кавказе, а также принудительное переселение колонистов в Сибирь. Плюс к этому можно отметить переименование Санкт-Петербурга в Петроград — явление сугубо символическое. Новый год тогда воспринимался тоже как нечто, привнесенное из Германии. В канун 1915 г. немецкие военнопленные в госпитале Саратова устроили праздник с традиционной ёлкой. Пресса назвала это «вопиющим фактом», журналистов поддержали святейший Синод и император Николай II. Пойдя на поводу у общественного мнения, царь назвал традицию нового года «вражеской» и категорически запретил ей следовать.

В канун 1915 г. немецкие военнопленные в госпитале Саратова устроили праздник с традиционной ёлкой. Пресса назвала это «вопиющим фактом», журналистов поддержали святейший Синод и император Николай II. Пойдя на поводу у общественного мнения, царь назвал традицию нового года «вражеской» и категорически запретил ей следовать.

Однако после прихода к власти большевиков в октябре 1917 г. запрет отменили. В Германии, как известно, в 1918 г. произошла революция и теперь эта страна стала нам ближайшим другом по коммунистическому интернациональному движению. Но, судя по всему, в среде самих большевиков единого мнения насчет нового года не было. Как всегда в их рядах нашлась радикально настроенная фракция, члены которой считали праздник «буржуазным предрассудком», «пережитком досоветского прошлого» и т. д. С другой стороны, есть свидетельства, что сам Ленин любил новогодние празднества. Взять, к примеру, знаменитые ленинские ёлки в Сокольниках, которые Владимир Ильич устраивал лично. Несмотря на некоторый идеологизм, писатель Александр Кононов все-таки вполне достоверно описал это событие в рассказе «Ёлка в Сокольниках». К тому же у праздника был интересный социальный подтекст. Новогоднюю ёлку дети видели впервые, ведь до революции для русских крестьян новый год с наряженной игрушками ёлкой был «барской забавой» и «иноземным новшеством».

Несмотря на некоторый идеологизм, писатель Александр Кононов все-таки вполне достоверно описал это событие в рассказе «Ёлка в Сокольниках». К тому же у праздника был интересный социальный подтекст. Новогоднюю ёлку дети видели впервые, ведь до революции для русских крестьян новый год с наряженной игрушками ёлкой был «барской забавой» и «иноземным новшеством».

Кстати, именно по пути на такую ёлку 6 января 1919 г. на советского лидера было совершено нападение. В тот день Ленин ехал из Кремля в Сокольники на первый новогодний детский праздник, но вдруг машину остановили налетчики известного московского бандита Якова Кошелькова. Буквально выбросили Ильича из машины, приставили револьвер к виску, пошарили по карманам, отняли деньги, документы, «браунинг». Вооруженные охранники Ленина и его личный шофер не сопротивлялись, чтобы не подвергать опасности жизнь вождя. Кошельков не узнал Ленина, о чем потом очень жалел: сказал подельникам, что, если бы взял Ленина в заложники, можно было потребовать в обмен на него выпустить на волю всю «Бутырку». Ленин, пережив стресс, сразу же взял новую машину и прибыл-таки к детям на ёлку. Шутил, водил хороводы, угощал конфетами, вручил каждому по подарку — по трубе и по барабану. В общем, вел себя как настоящий советский Дед Мороз.

Ленин, пережив стресс, сразу же взял новую машину и прибыл-таки к детям на ёлку. Шутил, водил хороводы, угощал конфетами, вручил каждому по подарку — по трубе и по барабану. В общем, вел себя как настоящий советский Дед Мороз.

1920-е: ГУБЛИТ и его «красные ёлки»

Однако после смерти В. И. Ленина в 1924 г. позиция правящей партии к новому году начало меняться. Он не был запрещен, но уже не являлся прежним веселым праздником со всеми необходимыми атрибутами. Как происходила трансформация отношения к Новому году в 20-е годы в Вятке? Наиболее ярко это можно увидеть на основе, сохранившихся в ЦГАКО, архивных документов фонда Гублита. Этот орган регламентировал мероприятия, которые происходили в области культуры и просвещения. Так, в 1925 г. среди документов много прошений и просьб разрешить проведение Нового года. К примеру, вот таких:

В большинстве документов того периода используется термин «Красная ёлка». Само празднование нового года в середине 1920-х гг. фактически превращалось в предельно регламентированное торжественное заседание, разбавленное докладами на актуальные социально-политические темы и художественной самодеятельностью. Конечно, главным мотивом, проходившим через все праздничные программы, была тема отказа от традиционных религиозных празднеств. Вот пример типичного расписания новогодних торжеств из 1925 г.: в 1 отделении — доклад «Нужна ли пролетариату религия?», во втором — концертные номера, игры и даже танцы.

Само празднование нового года в середине 1920-х гг. фактически превращалось в предельно регламентированное торжественное заседание, разбавленное докладами на актуальные социально-политические темы и художественной самодеятельностью. Конечно, главным мотивом, проходившим через все праздничные программы, была тема отказа от традиционных религиозных празднеств. Вот пример типичного расписания новогодних торжеств из 1925 г.: в 1 отделении — доклад «Нужна ли пролетариату религия?», во втором — концертные номера, игры и даже танцы.

Приведем еще один интересный пример, который позволит понять, как проходили новогодние ёлки в учебных заведениях Вятки. В 1924 г. Гублит разрешил постановку 11 января 1925 г. в одной из школ города детскую оперу «Сон старого года».

Сценарий оперы сохранился в фонде Гублита, это очень характерный для эпохи документ. В нем ярко видно противостояние старого и нового года, которое сопрягается с острой классовой борьбой, осуждением буржуазии, призывами вступать в МОПР и развивать сельское хозяйство. Главные действующие лица, помимо старого и нового годов: комсомольцы, красноармейцы, рабочие, мопровцы.

Главные действующие лица, помимо старого и нового годов: комсомольцы, красноармейцы, рабочие, мопровцы.

Поскольку документ обширный, мы публикуем только сканы начала и конца оперы, они дают четкое понимание того, какие в 20-е годы детские сказки ставились на новогоднем утреннике. Финальный монолог нового года настолько программный, что подошел бы скорее для ответственного партийного работника.

1927 год: Новый год как дерзкий большевик

В 1927 г. тональность риторики в отношении праздника нового года изменилась. Если открыть газету «Вятская правда» за январь 1927 г., то уже в первом номере можно найти несколько статей и фельетонов направленных против устоявшихся представлений о новом годе. Самая сильная по смыслу из них помещалась на первой полосе. Там говорилось о том, что «рабочий класс имеет новое летоисчисление — октябрь 1917 г., свой действительно Новый Год, когда впервые тов. Ленин стал у кормила пролетарского государства». Далее шло повествование о бесконечных проблемах капиталистического мира, внешнеполитических угрозах молодой большевистской стране и перспективах победы коммунизма во всем мире. На второй странице весьма забавный фельетон: новый год в образе всепроникающего большевика поочередно приходит к врагам СССР и выводит их на чистую воду. Приведем цитату:

Ленин стал у кормила пролетарского государства». Далее шло повествование о бесконечных проблемах капиталистического мира, внешнеполитических угрозах молодой большевистской стране и перспективах победы коммунизма во всем мире. На второй странице весьма забавный фельетон: новый год в образе всепроникающего большевика поочередно приходит к врагам СССР и выводит их на чистую воду. Приведем цитату:

«Новый год на приеме у госпожи эмиграции.

Старенькая, поседевшая эмиграция, с явными признаками неврастении, нетерпеливо ждала его визита. Он вошел торопливо и без доклада:

— Ах, это вы? 1927-й? Ну, наконец-то, вы меня обрадуете новостями! Что там, на родине?

— О, там каждый день отмечается колоссальными достижениями. Пущен в ход Волховстрой. Начинаются сооружения на Днепрострое. Берутся всерьез за индустриализацию страну.

Госпожа эмиграция забилась в нервной лихорадке и томно попросила — «воды».

В изданных в 1927 г. «Материалах к антирелигиозной пропаганде в рождественские дни», говорилось: «Ребят обманывают, что подарки им принес Дед Мороз. Религиозность ребят начинается именно с ёлки. Господствующие эксплуататорские классы пользуются «милой» елочкой и «добрым» Дедом Морозом еще и для того, чтобы сделать из трудящихся послушных и терпеливых слуг капитала». Таким образом, просуществовав с советской властью 10 лет, новый год и ёлка были запрещены. Желающие, конечно, праздновали, хотя если об этом узнавали власти, то, конечно, данный поступок расценивался как «несознательный».

«Материалах к антирелигиозной пропаганде в рождественские дни», говорилось: «Ребят обманывают, что подарки им принес Дед Мороз. Религиозность ребят начинается именно с ёлки. Господствующие эксплуататорские классы пользуются «милой» елочкой и «добрым» Дедом Морозом еще и для того, чтобы сделать из трудящихся послушных и терпеливых слуг капитала». Таким образом, просуществовав с советской властью 10 лет, новый год и ёлка были запрещены. Желающие, конечно, праздновали, хотя если об этом узнавали власти, то, конечно, данный поступок расценивался как «несознательный».

1935 год: возвращение и победа ёлки

Как уже было указано выше, на рубеже 1926 – 1927 гг. новый год как праздник начал трансформироваться. В итоге все это привело к запрету новогоднего торжества на долгих 8 лет. Считается, что реабилитация праздника и его атрибутов (ёлки) началась с небольшой заметки в газете «Правда», опубликованной 28 декабря 1935 г. Речь шла об инициативе организовать к новому году детям хорошую ёлку. Подписал заметку второй секретарь ЦК компартии Украины Павел Постышев. Уже 30 декабря 1935 года в Харькове, где Постышев незадолго до этого работал первым секретарём обкома партии, прошёл первый в СССР новогодний бал-карнавал. В нём приняли участие около 1200 школьников. Инициатива Постышева была признана своевременной, и через 11 месяцев секретариат ВЦСПС постановил: «Поскольку празднование Нового года стало и есть всенародный праздник, и празднуется трудящимися, этот праздник нужно узаконить».

Подписал заметку второй секретарь ЦК компартии Украины Павел Постышев. Уже 30 декабря 1935 года в Харькове, где Постышев незадолго до этого работал первым секретарём обкома партии, прошёл первый в СССР новогодний бал-карнавал. В нём приняли участие около 1200 школьников. Инициатива Постышева была признана своевременной, и через 11 месяцев секретариат ВЦСПС постановил: «Поскольку празднование Нового года стало и есть всенародный праздник, и празднуется трудящимися, этот праздник нужно узаконить».

Новогодние ёлки постепенно начали приживаться, и с течением времени отмечание нового года стало в СССР нормой. Ряд историков называют Постышева «человеком, который вернул народу ёлку». Тезис, безусловно, спорный. Инициатива со стороны Постышева действительно имела место, но в целом возрождение новогодних елок и традиций необходимо рассматривать как составляющие общего курса политики «сталинского традиционализма» середины 1930-х гг. Первые советские новогодние ёлки имели довольно политизированный характер. Представления так или иначе затрагивали тему классовой борьбы, а дети приходили на них в костюмах красноармейцев или ударников труда. Воспевались также достижения героев-лётчиков, покорителей Арктики. Кстати, сам «отец» советского нового года Павел Постышев толком праздник отметить не успел: во второй половине 1930-х гг. при обострении внутрипартийной борьбы Постышев попал в опалу и в 1939 г. был расстрелян.

Представления так или иначе затрагивали тему классовой борьбы, а дети приходили на них в костюмах красноармейцев или ударников труда. Воспевались также достижения героев-лётчиков, покорителей Арктики. Кстати, сам «отец» советского нового года Павел Постышев толком праздник отметить не успел: во второй половине 1930-х гг. при обострении внутрипартийной борьбы Постышев попал в опалу и в 1939 г. был расстрелян.

Павел Постышев

С 1937 г. новый год отмечается широко и помпезно. В Москве в ЦПКиО имени Горького и на Манежной площади установлены две самые большие ёлки. Первого января 1937 г. в Доме Союзов состоялся бал-карнавал отличников учебы. В том же 1937 г. из числа парашютистов агитэскадрилий стали формироваться отряды Дедов Морозов, чтобы забросить новогодние подарки в самые недоступные уголки страны. Данная акция, по мнению ее организаторов, наглядно пропагандировала возможности советской авиации и парашютистов-десантников. В прочие населенные пункты в канун 1938 г. выехали агитпоезда, агитавтомобили и аэросани, вылетели гражданские самолеты, отправились лыжники и даже спецкурьеры на оленьих упряжках. Но вне конкуренции была роскошная Ёлка в Доме Союзов, на которой сверкали в лучах прожекторов десять тысяч елочных украшений с рабоче-крестьянской и коммунистической символикой. К середине 1950-х гг. праздник нового года окончательно сформировался и оброс привычным количеством традиций, так что сейчас сложно представить жизнь населения стран бывшего СССР без него.

выехали агитпоезда, агитавтомобили и аэросани, вылетели гражданские самолеты, отправились лыжники и даже спецкурьеры на оленьих упряжках. Но вне конкуренции была роскошная Ёлка в Доме Союзов, на которой сверкали в лучах прожекторов десять тысяч елочных украшений с рабоче-крестьянской и коммунистической символикой. К середине 1950-х гг. праздник нового года окончательно сформировался и оброс привычным количеством традиций, так что сейчас сложно представить жизнь населения стран бывшего СССР без него.

Фото: ГАКО, humus.livejournal.com

К СПИСКУ ИСТОРИЙ

Как готовились к Новому году в СССР » BigPicture.ru

Новый год стал для нас привычным и традиционным праздником — последние десятилетия он отмечается достаточно однообразно: с нарядной елкой, праздничным столом и речью главы страны. Но для советских людей это был совершенно другой праздник: к нему готовились задолго до наступления, буквально по крупицам собирая угощения и новогоднюю атрибутику.

Сегодня мы хотели бы рассказать и показать вам, как проходила подготовка к этому радостному и теплому празднику в СССР.

С 1918 по 1935 год Новый год не был официальным государственным праздником, однако большинство семей традиционно отмечало его наряду с Рождеством. Таким образом, в первые десятилетия Советского Союза праздник считался скорее «семейным». Впервые праздник официально отметили лишь в конце 1936 года, после статьи видного советского деятеля Павла Постышева в газете «Правда». Вот небольшой ее отрывок: «Почему у нас школы, детские дома, ясли, детские клубы, дворцы пионеров лишают этого прекрасного удовольствия ребятишек трудящихся Советской страны? Какие-то, не иначе как «левые» загибщики ославили это детское развлечение как буржуазную затею. Следует этому неправильному осуждению елки, которая является прекрасным развлечением для детей, положить конец.

Комсомольцы, пионер-работники должны под Новый год устроить коллективные елки для детей. В школах, детских домах, в дворцах пионеров, в детских клубах, в детских кино и театрах — везде должна быть детская елка! Горсоветы, председатели районных исполкомов, сельсоветы, органы народного образования должны помочь устройству советской елки для детей нашей великой социалистической родины».

Новый год государство разрешило отмечать, однако 1 января оставался рабочим днем.

1941 год, Колонный зал Дома союзов.

1942 год, группа разведчиков Западного фронта встречает Новый год. В самоваре, скорее всего, спирт. Знаменитый фотограф Эммануил Евзерихин запечатлел свою семью у елки, 1954 год. Новогоднее представление в начале 1950-х. Только после войны начали по-настоящему складываться традиции празднования Нового года в СССР. Стали появляться елочные игрушки: вначале очень скромные — из бумаги, ваты и прочих материалов, позднее — красивые, яркие, сделанные из стекла и похожие на украшения елок дореволюционного времени. Само собой, игрушки не могли избежать советской символики — елки украшали всевозможные алые звезды, дирижабли и изображения пионеров и октябрят. Готовиться к праздникам в СССР нужно было загодя. Во-первых, закупить продукты — то есть «достать», выстоять в часовых очередях, получить в продуктовых заказах шпроты, икру, копченую колбасу. Обязательно было приготовить оливье, холодец, заливную рыбу, морковный и свекольный салаты, селедку под шубой, открыть заготовленные с лета маринованные огурчики и помидорчики, которые ввиду отсутствия сезонных овощей были неотъемлемой частью праздничного стола. Те, у кого имелся знакомый продавец в продуктовом магазине, могли позволить себе на Новый год коньяк за 4 рубля 12 копеек, шампанское «Советское» полусладкое, мандарины. Готовые торты тоже были дефицитом, поэтому в основном приходилось печь самим. Или долго стоять в очереди, как на этой фотографии. Во-вторых, нужно было обеспечить ребенка билетом на новогоднюю елку, подарком, костюмом снежники из марли или нарядом зайчика и мандаринами. Подарок, в составе которого были и карамельки, и яблоки, и грецкие орехи, предоставлял родителям профком. Мечтой каждого ребенка было попасть на главную елку страны — сначала в Колонный зал Дома Союзов, а после 1954 года — на Кремлевскую елку. Учащиеся ПТУ пришли на кремлевский новогодний праздник в национальных костюмах. Даже лестница плотно забита! 1955 год. Киноактриса Клара Лучко у елки, 1968 год.

Те, у кого имелся знакомый продавец в продуктовом магазине, могли позволить себе на Новый год коньяк за 4 рубля 12 копеек, шампанское «Советское» полусладкое, мандарины. Готовые торты тоже были дефицитом, поэтому в основном приходилось печь самим. Или долго стоять в очереди, как на этой фотографии. Во-вторых, нужно было обеспечить ребенка билетом на новогоднюю елку, подарком, костюмом снежники из марли или нарядом зайчика и мандаринами. Подарок, в составе которого были и карамельки, и яблоки, и грецкие орехи, предоставлял родителям профком. Мечтой каждого ребенка было попасть на главную елку страны — сначала в Колонный зал Дома Союзов, а после 1954 года — на Кремлевскую елку. Учащиеся ПТУ пришли на кремлевский новогодний праздник в национальных костюмах. Даже лестница плотно забита! 1955 год. Киноактриса Клара Лучко у елки, 1968 год.В-третьих, каждой советской женщине всенепременно требовалось новое модное платье — его можно было сшить своими руками или в ателье, в редких случаях — купить у фарцовщиков. Магазин был последним местом, где реально было добыть себе соответствующую поводу обновку.

Магазин был последним местом, где реально было добыть себе соответствующую поводу обновку.

Новогодние подарки — очередное испытание для советских граждан в процессе подготовки к Новому году. С любыми товарами в стране была напряженка, а с красивыми товарами дело было еще хуже, поэтому наши родители отправлялись в гости, прихватив шампанское, колбасу (желательно «Сервелат»), консервированные экзотические фрукты (ананасы), банки с красной и черной икрой и коробки шоколадных конфет. «Ничто так не красит женщину, как перекись водорода» — этот тезис становился как нельзя более актуален накануне каждого новогоднего торжества в Советском Союзе. Словосочетание «салон красоты» тогда не поняли бы самые завзятые модницы. В парикмахерские записывались за несколько недель, подготовка прически, макияжа и всего «новогоднего облика» требовала от советских женщин максимума времени, изобретательности и самостоятельности — иногда прически делали умелые руки подруг. В одной из парикмахерских Москвы, декабрь 1982 года. Последний этап подготовки — протереть (починить) телевизор, который, как утверждал почтальон Печкин, является «лучшим украшением новогоднего стола». «Карнавальная ночь», «Ирония судьбы», «Новогодние приключения Маши и Вити», «Голубой огонек», «Морозко» — советские фильмы, передачи и мультики под утро, без которых ни один советский гражданин не мыслил себе праздничной ночи.

Последний этап подготовки — протереть (починить) телевизор, который, как утверждал почтальон Печкин, является «лучшим украшением новогоднего стола». «Карнавальная ночь», «Ирония судьбы», «Новогодние приключения Маши и Вити», «Голубой огонек», «Морозко» — советские фильмы, передачи и мультики под утро, без которых ни один советский гражданин не мыслил себе праздничной ночи.

Смотрите также:

Как праздновали Новый год советские лидеры,

22 ностальгических фото новогодних праздников эпохи СССР,

В Британии начали продавать елочные игрушки с виски, джином и водкой

А вы знали, что у нас есть Telegram и Instagram?

Подписывайтесь, если вы ценитель красивых фото и интересных историй!

Как в Советском Союзе Новый год стали встречать как Рождество (и почему русские до сих пор) — Foreign Policy ), либо. Скорее,

Дед Мороз и его милая помощница снегурочка, Снегурочка , привязаны к кануну Нового года, который в России является новым годом и светскими кусочками Рождества, такими как елки и подарки в одном лице.

Чтобы понять, как это произошло, нельзя просто лететь в современную Москву. Начнем, скорее, более тысячи лет назад.

Рождество стало религиозным праздником с крещением древней Руси, когда Владимир Великий принял христианство для себя и своих подданных. Но в православии Рождество всегда было вторым после Пасхи, говорит Валентина Измирлиева, исследователь балканской и русской религиозных культур Колумбийского университета.

Дед Мороз не раздавал подарки российским детям 25 декабря. Не будет и на православное Рождество (7 января). Скорее Дед Мороз и его прекрасная помощница Снегурочка Снегурочка привязаны к кануну Нового года, который в России является новым годом и светскими кусочками Рождества, такими как елки и подарки в одном лице.

Чтобы понять, как это произошло, нельзя просто лететь в современную Москву. Начнем, скорее, более тысячи лет назад.

Рождество стало религиозным праздником с крещением древней Руси, когда Владимир Великий принял христианство для себя и своих подданных. Но в православии Рождество всегда было вторым после Пасхи, говорит Валентина Измирлиева, исследователь балканской и русской религиозных культур Колумбийского университета.

Но в православии Рождество всегда было вторым после Пасхи, говорит Валентина Измирлиева, исследователь балканской и русской религиозных культур Колумбийского университета.

Между тем, Новый год появился в России только в 1700 году, когда Петр Великий, западник, признал, что по григорианскому календарю 1 января отмечается Новый год. Но изначально, по словам Измирлиевой, празднование Нового года было «каким-то скромным делом».

Постепенно западные элементы Рождества начали просачиваться в Россию — в основном из Германии, основного порта захода России для западной культуры. Некоторым традициям, например рождественской елке, потребовалось время, чтобы прижиться. Сосны в то время, по-видимому, считались в России знаком смерти, и их нельзя было приносить в дом.

В 1817 году жена царя Николая I, прусская принцесса, занесла дерево в свои личные покои, будь проклята смерть. В 1820-е годы во дворце были подарки для царских — и тоже обедневших — детей. Подарки изначально были принесены Святым Николаем, но к концу 19 века пришли от русского сказочного патриарха Деда Мороза. Он очень похож на старого Святого Ника, за исключением того, что у него тройка лошадей, и он немного менее весёлый. Позднее, начиная с 1840-х гг., он получил более широкое распространение; к середине века русские начали украшать свои залы — или, по крайней мере, свои деревья — луками и фонарями.

Он очень похож на старого Святого Ника, за исключением того, что у него тройка лошадей, и он немного менее весёлый. Позднее, начиная с 1840-х гг., он получил более широкое распространение; к середине века русские начали украшать свои залы — или, по крайней мере, свои деревья — луками и фонарями.

На рубеже веков все встало на свои места. Там была украшенная рождественская елка, фигурка Санты и дарение подарков, а также христианские переосмысления языческих традиций, таких как гадание. (В каком-то смысле это все еще живет: сегодня некоторые русские пишут свои новогодние пожелания на листе бумаги, сжигают бумагу, а затем пьют пепел с шампанским.) Затем, в 1917 году, ровно через 100 лет после того, как принцесса Шарлотта осмелилась Чтобы принести сосну, пришла русская революция, возвестившая о явно светской советской эпохе.

Первоначально Советы пытались заменить Рождество более подходящим комсомольским праздником (союзом молодежи), но, к сожалению, этого не произошло. А к 1928 году они полностью запретили Рождество, и 25 декабря стал обычным рабочим днем.

А к 1928 году они полностью запретили Рождество, и 25 декабря стал обычным рабочим днем.

Тогда, в 1935 году, Иосиф Сталин решил, между великим голодом и Большим террором, вернуть советским детям праздничную елку. Но советские лидеры связывали елку не с религиозным празднованием Рождества, а со светским новым годом, который, будучи ориентированным на будущее, хорошо сочетался с советской идеологией.

Дед Мороз вернулся. Снегурочку из народных сказок он нашел для своей прекрасной помощницы Снегурочки. Синюю семиконечную звезду на имперских деревьях заменили красной пятиконечной звездой, как на советских знаках различия. Он стал гражданским, праздничным праздником, который ритуально подчеркивался тиканьем часов, шампанским, гимном Советского Союза, обменом подарками и большими вечеринками.

Само Рождество было восстановлено 25 лет назад, в 1991. И он действительно отмечается религиозными (и даже псевдорелигиозными) русскими. Но большие торжества по-прежнему приурочены к кануну Нового года.

«Новый год настолько укоренился в обществе, — говорит Измирлиева, — что он объединяет». Плюс: «Это для тех, кто не является христианином, антихристианином или приверженцем других религий. Он по-прежнему очень силен».

И вот, в таком сильном настроении, наш подарок вам это видео выступления российской певицы Глюкозы на новогодних праздниках 2009 года.. Припев примерно переводится как «Танцуй, Россия, пока Европа плачет. И у меня самая красивая задница».

[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=3e5gXwgJdiU&w=560&h=315]

Фото: ВАСИЛИЙ МАКСИМОВ/AFP/Getty Images особый сезон в большинстве стран мира. Если католики всегда праздновали Рождество, наверное, как главный праздник в году, то в Советском Союзе религиозные праздники не признавали, поэтому придумали свои – гражданские – Новый год. Как встречали Новый год в таких советских городах, как Припять?

Официально Припять родилась в советское время как один из украинских городов 4 февраля 1970 года. За это время в советской бытовой культуре сформировались традиции Зимнего застолья, некоторые из которых актуальны до сих пор.

За это время в советской бытовой культуре сформировались традиции Зимнего застолья, некоторые из которых актуальны до сих пор.

Для многих в Советском Союзе Новый год оставался семейным праздником, как и Рождество , поэтому собраться в этот день за праздничным столом со всеми родными было просто необходимо. Посмотрим, как жители города Припять праздновали начало нового года.

Нет Рождества

В странах, исповедующих католицизм, всегда праздновали Рождество, наверное, как главный праздник в году, Советский Союз не признавал религиозные праздники . « Бесповоротная и полная ликвидация празднования Рождества » произошла в 1929 году, превратив Рождество в рабочий день.

Власти запретили все религиозные праздники и за более 70 лет люди не праздновали рождение Иисуса Христа вообще.

jpg» data-src-data=»https://chernobylx.com/wp-content/uploads/2021/03/Soviet-poster-against-Christmas.jpg 767w, data-src-data=»> Советский плакат против Рождества 1930 года. На плакате изображены пьяные священники, пытающиеся помешать мужчине идти на работу. Перевод: «Организованный рабочий день вместо Рождества».Однако люди привыкли к ежегодным зимним застольям – им нужна была радость и отдых от тяжелого труда и черных холодных дней – поэтому Коммунистическая партия решила устроить елку для крестьян и пролетариев в новогоднюю ночь.

Новый год стал привычным и традиционным семейным праздником для советских людей , так и для жителей Припяти – он прошел достаточно однообразно: с нарядной ёлкой, праздничным столом и речью главы семейства.

К торжеству заранее готовились очень тщательно и Новый год встречали все слои общества и представители всех национальностей.

Ёлка — новогодняя ёлка.

С тех пор, как был установлен « Рождественский запрет », советские люди назвали главную зимнюю елку «Ёлкой» или просто новогодней ёлкой.

Елочная ярмарка, 1980 г.,

Фото: РИА Новости, Лев Устинов

В Советском Союзе большого разнообразия не было – новогодние елки покупали на елочной ярмарке. Каждый декабрь в Припяти был один и тот же рынок, где жители могли купить не только настоящие деревья, но и пластиковые. Дальше было самое радостное – украшение.

Елочные украшения, которые были почти в каждом советском доме. Они были в дефиците, поэтому к ним относились очень бережно, хранили подолгу, из года в год украшая новогоднюю елку.

Новогодние украшения отражали историю и основные атрибуты Советского Союза: изображение символики СССР, красной пятиконечной звезды на верхушке елки, космонавтов, животных, овощей и т.д.

Советские елочные игрушки – слева направо: знак звания СССР, советский космонавт, кукуруза (с изображением кукурузного похода Никиты Хрущева) .

Главными героями новогоднего декора в СССР традиционно были гирлянды и мишура, а окна по возможности украшались цветными лампочками.

Семья украшает «Ёлку» к Новому 80-м году.

Технологической новинкой 1980-х годов стала так называемая светомузыка – гирлянда, которую подключали к телевизору, чтобы он мигал в такт звукам эфира. Живя в таком развитом городе, жители Припяти могли легко купить такое новшество.

Гирлянда электрическая «Капелька», СССР, 1980-е гг.

Музыки на телевидении было мало, поэтому часто гирлянды продолжали мигать в унисон с выступлениями членов Политбюро.

В Советском Союзе существовала традиция – в каждом городе на главной площади устанавливалась новогодняя елка. Припять не стала исключением. Конечно же, « зеленой красавицей» считалась главная елка города, установленная прямо на центральной площади Припяти, напротив Дворец культуры Энергетик . » Во время зимних каникул здесь проходили все фестивали, ярмарки и торжества.

Юный житель Припяти на главной площади перед Дворцом культуры Энергетик.

Фото: Качалов Эдуард

Источник: Pripyat-City.ru

«А какое дерево у нас было каждый год! Высокий, красочный, украшенный красивыми игрушками! Посещать нашу новогоднюю елку стало традицией для каждого жителя Припяти. Когда приходишь на главную площадь, смотришь на елку и сразу появляется новогоднее настроение», — вспоминает бывший житель Припяти Алексей Москаленко.

Когда приходишь на главную площадь, смотришь на елку и сразу появляется новогоднее настроение», — вспоминает бывший житель Припяти Алексей Москаленко.

Семья в парке аттракционов «Припять», 1985 год.

Конечно, не стоит забывать и о парке аттракционов «Припять». Официальное открытие парка было запланировано на 1 мая 1986 (чего не произошло), поэтому все жители города ждали, затаив дыхание.

Охота за едой

К праздникам в СССР нужно было готовиться загодя. Раньше люди покупали «лучшую» еду, какую только могли найти, и пытались достать товары, которые были недоступны.

com/wp-content/uploads/2021/03/Caricature-on-the-theme-deficit-of-goods-in-the-USSR-2.jpg 767w, data-src-data=»> Карикатура на тему Дефицит товаров в СССР. Перевод: «Извини, дорогой, я просто проверю, что они продают».Перед Новым годом дефицитные продукты были « выкинули » (сленговое слово в те времена означало — выставить товар на продажу) на прилавках советских гастрономов. Подготовка к новогоднему столу, закупка дефицитных продуктов могла занять несколько месяцев: колбасы, рыба, красная и черная икра, консервы и т. д. В канун Нового года в каждом магазине выстраивалась длинная очередь, где люди могли подождать для часов .

Советская « плановая » торговля не могла обеспечить население необходимым количеством даже таких простых продуктов. То есть то, что вы стояли в очереди, не гарантировало вам, что вы обязательно получите товар на руки — часто мог закончиться прямо перед носом, и тогда вы ушли из магазина с пустыми руками .

Типичный пример в Советском Союзе: Очередь за тортами на Новый год, 1980-е.

Припятчан было почти 50 000 человек, но у них не было таких огромных проблем с очередями, как у других советских людей:

« В магазинах у нас было все. После аварии, когда мы попали в другие города, мы в полной мере поняли, как хорошо мы жили и как в один миг исчезло счастье… » — из воспоминаний припятчанки.

В городе было 25 различных магазинов . Одним из самых популярных магазинов был торговый центр на главной площади – современный и роскошный, с торговыми вагонами.

-pripyat.-chernobylwelcome-Copy-1-1200×445.jpg 767w, data-src-data=»> «Торговый центр» просто торговый центр или торговый центр считался одним из лучших в городе Припять.Старое фото: Pripyat-City.ru

В ТЦ «Припять» на первом этаже располагался продуктовый отдел, а на втором — отдел мебели. В продуктовом отделе были: мясной, консервный, сырный, пивной, соковый отделы и др. В то время магазин считался одним из лучших в городе.

Торговый центр в наши дни.

Фото: CHERNOBYLX

Дело в том, что с года Чернобыльская АЭС была подвластна прямиком Москве, а Припять — ее атомоградом, основные социальные услуги и нужды направлялись тоже из Москвы, поэтому имела на том же уровне как в столице Советского Союза.

Интересный факт: Жители соседних деревень также хотели посетить это современное чудо, что в свою очередь создало еще более длинные очереди в Припяти. Это, однако, настолько разозлило жителей, что они всерьез задумались об установке одного продуктового магазина на въезде в Припять, специально для иногородних.

Праздничный стол

Некоторые из основных блюд праздничного стола: Салат оливье, красная икра, буженина (можно любая другая салями или ветчина), мандарины, русская водка и советское шампанское.

Отличительной особенностью новогоднего стола всегда было обилие всевозможных закусок и салатов. Салат оливье всегда был обязательным атрибутом. Без этого блюда не обходится ни один новогодний стол.

На столе, включая салат Оливье и накрытый свежей праздничной скатертью, обычно можно было найти такие блюда к предстоящему застолью, как: сельдь в «шубе-шубе», холодец, бутерброды со шпротами, консервированные овощи и фрукты . На десерт – торт , конфеты и мандарины (потому что они были доступны только зимой).

Празднование Нового года, Припять, 1984 год.

Так сложилась традиция использовать для новогоднего стола хрустальную, фарфоровую и керамическую посуду (праздничную, которую мы использовали только для особых случаев). Считалось, что новогодний стол должен быть с лучшими яствами, ломиться от яств – в этом случае изобилие в доме сохранится на весь год.

« Помню, как жена достала нашу хрустальную посуду фуршета со всеми почестями и торжествами », — вспоминает один из бывших припятчан.

Конечно, Новый год считался семейным праздником, но это не мешало припятчанам встречать его в ресторане, а уж тем более в таком роскошном, как ресторан «Полесье».

1985–86 31 декабря. Встреча Нового года в ресторане «Полесье».

Источник: Pripyat-City.ru

В 70-е годы появилась традиция встречать Новый год у телевизора, которая к тому времени уже получила широкое распространение. С этого времени последним этапом подготовки стала протирка (починка) телевизора, который считался « лучшим украшением новогоднего стола ». Леонид Брежнев стал основоположником традиции ежегодного телеобращения Главы государства к народу.

В 1964 году первая новогодняя телепередача « Голубой огонек » (Голубой огонек ) вышел на телеэкраны.

Самая популярная телепередача в СССР во время празднования Нового года. Эпизод с Нового 1986 года.

В советское время большой популярностью пользовались также советские новогодние фильмы и сказки для детей: один из самых популярных фильмов – Ирония судьбы , сказка Морозко, фильм Карнавальная ночь.

Кадр из сказки «Морозко».

«Моя дочь очень любила смотреть сказки, особенно в новогоднюю ночь. Помню, ей было всего 5 лет, когда она впервые увидела сказку «Морозко», она была в восторге! А потом на детском празднике в ДК Энергетик, когда она подошла к Дедушке Морозу (прим. авт. — Советский Дед Мороз), назвала его Морозко, главного героя сказки. Спустя годы она все еще верила, что он настоящий. Это было так смешно!» – рассказывает бывший житель Припяти.

Помню, ей было всего 5 лет, когда она впервые увидела сказку «Морозко», она была в восторге! А потом на детском празднике в ДК Энергетик, когда она подошла к Дедушке Морозу (прим. авт. — Советский Дед Мороз), назвала его Морозко, главного героя сказки. Спустя годы она все еще верила, что он настоящий. Это было так смешно!» – рассказывает бывший житель Припяти.

Советский Дед Мороз – Дед Мороз и новогодний детский утренник

Дед Мороз и Снегурочка пьют чай, 1981

Фото: ТАСС (Дед Мороз) , который считается русским аналогом Деда Мороза и известен с 19 века. В 1930-е годы также стал популярным образ его внучки Снегурочки (Снегурочки) . С тех пор они «работают» вместе, принося радость и подарки.

Припять был молодым городом не из-за своего возраста, а из-за жителей. Проживали молодые люди в возрасте 23-28 лет со своими семьями (почти в каждой семье были дети). Поэтому в городе было 5 школ и 15 детских садов.

В конце декабря в каждой школе и детском саду устраивают новогодний детский утренник. Малыши готовили самодеятельность, маскарады – излюбленные виды праздников, где играли в костюмах ручной работы.

Детский сад «Радостный» №14, группа №5, 1986 г., г. Припять.

Фото: Архив Припяти

Главными гостями были Дед Мороз и его внучка-помощница Снегурочка. Дети ждали подарков от Деда Мороза, который всегда носит красный халат, черные сапоги и седую бороду.

Для этой вечеринки они нарядились кроликами, лисами, снежинками и т.д. . В этот день детям разрешили красить и завивать волосы, а изюминкой праздника стали маски из расписного папье-маше.

Очень часто такие праздники устраивались на работе, например в Припятском городском отделении милиции.

Новогодний детский утренник в Припятском ОВД.

Фото: Архив Припятского резидента

К Советскому Новому году были также обязательных подарков для детей работников предприятия , где работали родители. Как правило, в те времена работали все – и отец, и мать, поэтому каждый ребенок в семье получал по два мешка сладостей. Правда в этих упаковках было то, что сегодняшним детям вряд ли покажется праздничным и особенным — простые карамельки и яблоки, иногда мандарины и апельсины.

На работе родители получили бесплатных билетов на новогодний утренник для детей во Дворце культуры, где проходили новогодние представления с Дедом Морозом и Снегурочкой. Каждый год припятчане получали билеты на такие вечеринки в ДК «Энергетик».

Новогодний детский утренник в ДК Энергетик, г. Припять, 1986 год.

Источник: Pripyat-City.ru

Но помимо утренников в школе или детском саду был еще один, более важный – праздник возле главного дерева. Традиционно она состоялась во Дворце культуры «Энергетик». Каждый ребенок Припяти мечтал туда попасть, и их родители старались изо всех сил, чтобы получить билет. В конце представления каждый ребенок получил подарок со сладостями от Деда Мороза.

Источник: ПРИПЯТ-фильм

Новогодний детский утренник в ДК Энергетик, г. Припять, 1986 год. ёлки, вечеринки, карнавалы, маскарады и вечеринки в школах и трудовых коллективах. Это очень весело, общие гулянья и традиции, в том числе такие, как поход в баню с друзьями в новогоднюю ночь.

Таким образом, Новый год стал самым отмечаемым неидеологическим праздником в стране . Стало традицией встречать Новый год в кругу семьи и близких друзей, находить подарки под елкой (куда их якобы положил Дедушка Мороз) и устраивать праздничный ужин. Люди старались завершить начатое дело, подвести итоги уходящего года, попрощаться с уходящим и поздороваться с наступающим.

Дорогие наши путешественники!

Это был тяжелый год для всех — от тех, кто был вынужден оставаться дома, до тех, кто был вынужден идти на работу. Но пришло время отложить в сторону все трудности, чтобы встретить новый год со счастьем, радостью и пылом с нашими близкими.

Но пришло время отложить в сторону все трудности, чтобы встретить новый год со счастьем, радостью и пылом с нашими близкими.

Желаем Вам счастья и здоровья в Новом году! И, конечно же, ждем вместе с вами чрезвычайно интересных приключений в Чернобыльской зоне!

Радиоактивно твой ЧернобыльX.

История празднования Нового года в России — Общество и культура

ТАСС-FACTBOX. 2019 год начался. ТАСС-ФАКТБОКС предлагает взглянуть на историю празднования Нового года в России.

Истоки праздника

С момента принятия христианства до 1700 года на Руси действовал византийский календарь, который датируется временем сотворения мира, то есть 5508 годом до нашей эры. Первоначально русские праздновали Новый год в марте, но в 15 веке праздник перенесли на 1 сентября. По этому случаю обычно совершались торжественная церемония на Соборной площади Московского Кремля, а также богослужение, на котором присутствовали царь, патриарх, архиереи и представители знати.

В декабре 1699 года царь Петр I издал два указа, вводивших новую систему летоисчисления, исчислявшую годы от Рождества Христова, и предписывал праздновать наступление нового года 1 января. Однако царь воздержался от введения григорианского календаря, на который перешли многие европейские страны, поэтому Россия продолжала использовать юлианский календарь, отмечая Новый год на 11 дней позже, чем другие европейцы. Со временем разрыв между двумя календарями увеличился, достигнув в 20 веке 13 дней.

Ель как символ

Петр I также приказал украшать московские проезды и дворянские дома елками и сосновыми ветками. Традицию царь позаимствовал у европейцев, живших в Московской Немецкой слободе (ныне Лефортово).

Горожанам велели поздравлять друг друга, жечь костры на улицах, стрелять из винтовок и запускать петарды. На Красной площади состоялся фейерверк. Тогда празднование Нового года длилось семь дней.

В 1982 году в развлекательном павильоне Екатерингофского парка Санкт-Петербурга была установлена первая ель для всеобщего обозрения. Дворяне, купцы и промышленники устраивали благотворительные праздники для детей.

Дворяне, купцы и промышленники устраивали благотворительные праздники для детей.

Сладости, фрукты, ленты и свечи изначально использовались для украшения елок, но позже появились специальные украшения, которые обычно были связаны с Рождеством. Люди начали украшать свои деревья колокольчиками, фигурками ангелов и пастухов. Со временем из Германии стали поступать стеклянные рождественские украшения, а в конце 19 в.10 века производство стеклянных шаров началось на фабрике под русским городом Клином.

Последствия Октябрьской революции

В январе 1918 года Совет Народных Комиссаров РСФСР принял декрет о введении западноевропейского григорианского календаря. Русская православная церковь отвергла это изменение и продолжала придерживаться юлианского календаря. Именно поэтому русские православные христиане празднуют Рождество 7 января, что соответствует 25 декабря по юлианскому календарю. В то же время появился новый неофициальный праздник — Старый Новый год, который отмечается 14 января9. 0007

0007

В первые годы Советского Союза продолжалась традиция празднования Рождества и Нового года. В Большом Кремлевском дворце прошли специальные новогодние утренники для детей государственных и партийных деятелей. Однако в середине 1920-х годов по всей стране развернулась кампания против религиозных предрассудков. В результате в 1929 году Рождество было запрещено.

Возрожденный праздник

28 декабря 1935 года в газете «Правда» была опубликована статья второго секретаря ЦК КП(б) Украины Павла Постышева «Давайте Устройте детям прекрасный новогодний праздник!» Он предложил прекратить «неправомерное осуждение новогодней елки».

1 января 1936 года на первой полосе «Правды» была опубликована фотография Иосифа Сталина и его поздравления с Новым годом. Параллельно в Колонном зале Дома Союзов состоялся новогодний утренник для детей и юношества. В вечеринке участвовал ключевой новогодний персонаж Дед Мороз (из Деда Мороза), к которому через год присоединилась Снегурочка (или Снегурочка).

Начиная с 1954 года новогодние утренники для детей проводились в Георгиевском зале Большого Кремлевского Дворца.

В 19В 70-е годы советские руководители заложили традицию обращения к народу страны в канун Нового года. Первым с таким обращением выступил Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев, который прозвучал по национальному телевидению 31 декабря 1970 года.

В советское время черты праздника изменились. Вифлеемская звезда была заменена пятиконечной красной звездой. Вместо орехов, фруктов и фигурок рождественских персонажей теперь использовались фигурки кремлевских башен, космонавтов, спутников, пшеничных снопов и тому подобное.

Празднование Нового года в России

Впервые настоящая ель была установлена на Соборной площади в стенах Кремля в декабре 1996 года по инициативе тогдашнего президента России Бориса Ельцина. Главное торжество – Всероссийский новогодний утренник, который еще называют «президентским» – проходит в Большом Кремлевском дворце. Ежегодно праздник посещают более 5000 детей из всех регионов России.

Ежегодно праздник посещают более 5000 детей из всех регионов России.