Неопавшие листья. Лирика осени: XXI век

Если название этой книги (его придумала Соша Грухина) вызовет у вас ассоциации с розановскими «Опавшими листьями», то все же не следует сразу же идти по этому следу: в глубь эссеистики, критики, философии…

Современный философ Петер Слотердайк считает: философ — это тот, у кого за спиною — часы, а перед глазами — шар. Если перефразировать эту мысль, то можно сказать: поэт — это тот, у кого часы — в сердце, а перед глазами — природа.

Неопавшие листья — этот образ пришёл из области поэзии. Здесь возник, развился и утвердился как метафора Осени, не опадающей столетия. Точнее, наверное, было бы предположить: здесь сама Вечность живёт как метафора.

Образ листьев, ещё удерживаемых деревом, но готовых неминуемо сорваться вниз, на землю; гонимых ветром по дороге (вверх, вбок, вкривь — к небу) — это одновременно и символ постоянно движущегося, меняющегося, обогащающегося свежими красками и звуками, наполняющегося новым человеческим содержанием воображения поэта.

Если кто-то взял бы на себя труд составить антологию «Осень в русской лирике четырех веков (XVIII, XIX, XX и XXI)», то мы бы наверняка удивились, сколь серьёзно оказалась бы эта книга способной конкурировать с другими антологиями и хрестоматиями по русской поэзии.

Мы поразились бы тому, как сквозь ещё неопавшие листья Осени просвечивают история и события, «сей мир в его минуты роковые» (Ф. Тютчев), — не меньше, чем в стихах, специально посвящённых историческим темам. Достаточно вспомнить «Осень во время осады Очакова» Г. Державина, созданную поэтом в Тамбове 1 ноября 1788 года и первоначально имевшую название «Осень в селе Зубриловке», в тот период, когда долго не было известий из русской армии, осаждавшей турецкую крепость Очаково: 6 первых строф этой оды целиком посвящены описанию Осени с заглавной буквы: поражают динамизм карти¬ны и энергия глагольных форм, как бы олицетворяющих силы сопротивления, с которыми придется столкнуться «россу непобедимому»: «Спустил седой Эол Борея // С цепей чугунных из пещер; // Ужасные криле расширя, // Махнул по свету богатырь; // Погнал стадами воздух синий, // Сгустил туманы в облака, // Давнул — и облака расселись, // Пустился дождь и восшумел».

Если мы внимательно посмотрим сквозь магический кристалл отечественной поэзии Осени, то, возможно, увидим и смену целых литературных направлений, стилей — от романтизма элегий Баратынского («Осень»: «И вот сентябрь! Замедлив свой восход…») до символизма Блока и Иннокентия Анненского («Осенние пляски», «Трилистник Осенний»), от модернизма И. Брод¬ского («Осенний крик ястреба») до метафоризма И. Жданова («Внутри деревьев падает листва…»).

Есть ещё одно важное обстоятельство.

Осень, Дерево, Листья входят в понятие Природа.

На примере такого рода Антологии было бы интересно уяснить, что такое Природа для поэзии вообще, и для лирической в особенности? Ведь именно лирика — парадигма модерного, как назвал её немецкий филолог Ханс-Роберт Яусс, в XIX — XX веках была первопроходцем и двигателем литератур мира, способствуя сохранению архетипов культуры и её обновлению путём возможности постоянно видеть мир под новым углом зрения…

Ответ на этот вопрос даёт содержательная книга М. Эпштейна «Стихи и стихии», где он, в частности, пишет: «Природа для поэзии— это как бы её второе «я», в котором яснее узнается собственный образ. Кем бы ни выступала природа для поэзии: союзницей или соперницей, наставницей или ученицей, — именно по отношению к ней поэзия осознает всю ширь и насущность своего присутствия в мире как природы «второй», сотворённой, но столь же безусловной и вездесущей, как первая.

Эпштейна «Стихи и стихии», где он, в частности, пишет: «Природа для поэзии— это как бы её второе «я», в котором яснее узнается собственный образ. Кем бы ни выступала природа для поэзии: союзницей или соперницей, наставницей или ученицей, — именно по отношению к ней поэзия осознает всю ширь и насущность своего присутствия в мире как природы «второй», сотворённой, но столь же безусловной и вездесущей, как первая.

Природа — не только тема поэзии, но и наивысший её идеал, та большая поэзия, которая уже не вмещается в индивидуальный стиль, выходит за границы авторства, стирает подписи, имена и становится плотью мира. Осознать своё родство с такой поэзией — для всякого автора величайшая радость и честь».

Эпштейн строит свою концепцию «лирической философии природы» в такой большой русской поэзии на материале трёх веков — XVIII, XIX и XX, остановившись на пороге 90-х годов и на именах Н. Рубцова, Ю. Кузнецова, А. Кушнера, О. Чухонцева.

Что же дальше? Как мир национальной природы отражается в мире национальной поэзии сегодня? Прогноз критика оптимистичен: «…даже при нашем пренебрежении поэзия не исчезнет. Она вернётся туда, откуда пришла, — в лучшую из когда-либо написанных книг, в книгу самой природы».

Она вернётся туда, откуда пришла, — в лучшую из когда-либо написанных книг, в книгу самой природы».

…Мы вступаем в Осень XXI века. И пристально всматриваемся в нее, желая понять, какая она будет, что принесет отечественной поэзии «племя младое, незнакомое?»

Можно ли судить по первым свежим, ещё не опавшим листьям юности, о потенциальных возможностях молодых авторов? Об их способности сосуществовать в одном большом времени, где Пушкин и Блок, Фет и Пастернак, Тютчев и Заболоцкий, Ахматова и Цветаева, жить «в максимально широком контексте, а таковым является не стихотворение или поэма, не творчество одного поэта, а вся национальная поэзия…»

С этой целью пройдёмся по страницам этой книги, собравшей под одной обложкой лирические стихотворения пятидесяти молодых поэтов из разных мест России и претендующей, в некоем роде, на статус Антологии Осени начала XXI века.

Перелистаем — страницу за страницей — её листопады, дожди, туманы, не смущаясь повторяемостью отдельных погодных явлений природы, но памятуя главное: «в ней есть душа, в ней есть язык».

Этот язык, как мы помним, Тютчев назвал «неземным» применительно к грозе, которая, «волнуя реки и леса», способна беседовать с человеком.

Тогда на каком же своём собственном художественном языке должна говорить поэзия, чтобы доходить до сути природы «природствующей», соответствовать её столь фантастически-иррациональному сознанию?

Из предисловия к сборнику:

Инна Ростовцева.

Упала осень на асфальт времен…

(Архетип осени в молодой поэзии XXI века: Новый уровень непредсказуемости)

Авторы сборника «Неопавшие листья»:

Екатерина Ратникова, Денис Богачёв, Евгения Коробкова, Сергей Черных, Лидия Смирнова, Лилия Савицкая, Дмитрий Воздвиженский, Татьяна Мурашова, Илья Вишнев, Кирилл Устьянцев, Ольга Ежова, Иван Мишутин, Алексия Волошина, Ксения Емельянова, Александр Савицкий, Ирина Макарова, Антон Богомазов, Ярослава Ананко, Александр Ноженко, Ася Рейбарх, Павел Маркин, Елена Гурфинкель, Павел Терехов, Анастасия Маковская, Соша Грухина, Эмиль Гайсин, Елизавета Кудрявцева, Павел Фельдман, Наталья Кузнецова, Евгений Моков, Алина Нижегородцева, Альфред Хуснутдинов, Светлана Кокова, Наталья Пяткина, Семён Краснов, Наталья Тыльтина, Анна Родина (Хомякова), Анна Черникова, Александра Ковалевич, Иван Курбаков, Наталья Черненко, Александра Зеленцова, Сергей Гоникберг, Дарья Полковая, Алексей Подшибякин, Виталий Щёкин, Ксения Кокорева, Тимур Васькин, Вера Козарь, Александр Пивинский, Елена Попкова, Вадим Кравцун.

В качестве приложения в сборнике присутствует подборка хрестоматийных стихотворений об осени поэтов первого ряда XVIII – XX веков – от Державина и Пушкина до Твардовского и Рубцова.

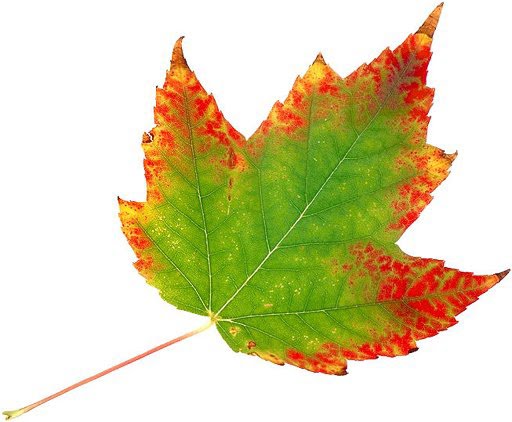

Желтые, красные, фиолетовые – как и почему листья осенью меняют цвет

«Унылая пора! Очей очарованье! Приятна мне твоя прощальная краса – Люблю я пышное природы увяданье, В багрец и в золото одетые леса…».

Прав был поэт – просто глаз не отвести от осенних рощиц и перелесков, когда более-менее однотонная зелень крон сменяется настоящим буйством красок. Золотые, лиловые, оранжевые, красные, фиолетовые и бордовые листья появляются на разных деревьях и в разное время.

В некоторых северных странах с обильной лесной растительностью (Канада, США, Скандинавия, Восточная Азия) даже существует особая разновидность туризма, именуемая «созерцанием листьев» и приносящая довольно большой вклад в экономику. По осени путешественников-эстетов возят по самым красочным уголкам страны, демонстрируя пейзажи, где огромные территории усыпаны золотом и багрянцем.

А порой даже в одной кроне одновременно сочетается несколько цветов. Почему так происходит? Неужели природе просто хочется нас «порадовать» перед наступлением монохромных холодов?

Разумеется, нет. Хотя такое многоцветье, безусловно, очень приятно любому взгляду, эволюционно процесс этот возник по совершенно другим причинам. «Виной» всему жизненный цикл растений, а «отвечают» за красочные преображения листьев особые пигменты. Давайте обо всем по порядку.

Растительные пигменты – что это и зачем нужны

Биологические пигменты – по-разному окрашенные вещества, входящие в состав тканей организмов.

Растительные пигменты выполняют множество функций. В первую очередь, они определяют окраску растений, важную для их приспособления к внешней среде. Так или иначе окрашенные венчики цветов привлекают для опыления тех или иных насекомых, яркие плоды становятся заметнее для птиц и других «поедателей», которые таким образом помогают распространять семена, некоторые пигменты помогают защищаться от ультрафиолетового излучения солнца, другие – предупреждают окружающих о ядовитости организма и т.

Одним из важнейших растительных пигментов является хлорофилл. Он придает зеленую окраску большинству растений. Хлорофилл – не просто «краска», он принимает непосредственное участие в важнейшем для растений процессе фотосинтеза, т.е. преобразовании энергии видимого света в энергию химических связей органических веществ (биосинтез). Говоря простым языком, именно благодаря процессу фотосинтеза растения растут и плодоносят.

Помимо хлорофилла, в растениях присутствуют и другие пигменты. Основные их группы:

- Каротиноиды (каротин, ликопин, лютеин, виолоксантин, зеаксантин, неоксантин и др.) – наиболее распространенный класс биологических пигментов. Они придают растительным частям желто-красно-оранжевую окраску и являются дополнительными пигментами фотосинтеза. Бета-каротин служит предшественником витамина А (ретинол) и является мощным антиоксидантом.

- Флавоноиды (антоцианы, флавоны, халконы, ауроны, катехины и др.

) – у высших растений играют важную роль в метаболизме (в том числе, и в фотосинтезе), а «заодно» обуславливают бордово-пурпурно-синюю и розово-лиловую окраску цветов и листьев (иногда и желто-оранжевую). Многие являются мощными антиоксидантами.

) – у высших растений играют важную роль в метаболизме (в том числе, и в фотосинтезе), а «заодно» обуславливают бордово-пурпурно-синюю и розово-лиловую окраску цветов и листьев (иногда и желто-оранжевую). Многие являются мощными антиоксидантами. - Порфирины – азотсодержащие пигменты, участвуют в фотохимических процессах и обмене веществ. Помимо хлорофилла, в эту группу входит очень схожий с ним по строению и образуемый из него феофитин. Наглядно процесс превращения одного такого пигмента в другой вы можете наблюдать, когда готовите ярко-зеленые овощи в кислой среде – те становятся невзрачными темно-оливковыми.

В листьях разных «летних» растений единовременно присутствует большинство различных вышеперечисленных пигментов (кроме антоцианов) в различных соотношениях – в зависимости от вида и возраста растения, его жизненной фазы, даже места произрастания и текущей погоды (в первую очередь, температуры и освещения). Но именно хлорофилл в теплое время года количественно преобладает в листьях над всеми остальными пигментами, затмевая и перекрывая их цвета.

Что происходит с листьями осенью

Итак, всю весну и лето деревья растут, хлорофилл «работает», листья зеленеют. Что же происходит осенью?

А осенью растения готовятся к периоду покоя – световой день резко уменьшается, температура значительно падает, даже вода в грунте замерзает. Деревьям и кустарникам приходится сбрасывать листву – если бы они этого не делали, листья продолжали бы активное испарение на фоне прекращения всасывания воды корнями, и растения попросту бы засохли (по этой же причине точно так же деревья могут сбрасывать листья при сильной засухе в жаркий сезон).

Но перед осенним листопадом листва меняет цвет с зеленого на всевозможные оттенки золотого и красного – зачем и почему?

Дело в том, что пигмент хлорофилл очень чувствителен к свету и кислороду воздуха и легко разрушается. Если летом при ярком солнечном свете и длинном световом дне он так же легко восстанавливается, то осенью для этого условий нет. Более того – вода и питательные соки вообще перестают поступать к листьям, т. к. у их основания формируется пробковый клеточный слой (подготовка к листопаду). Сначала процесс идет медленно, но затем ускоряется.

к. у их основания формируется пробковый клеточный слой (подготовка к листопаду). Сначала процесс идет медленно, но затем ускоряется.

В итоге хлорофилл разрушается и постепенно исчезает из палитры пигментов (теряя, в первую очередь, магний) и «на первый» план выходят ранее скрытые каротины и ксантофиллы, ответственные за желтую, оранжевую и красную окраску разной интенсивности. Параллельно с этим в листьях идет образование новых пигментов – антоцианов, ответственных за фиолетово-розово-сине-лиловые оттенки (а вот зачем именно это происходит, ученые пока сами не сильно разобрались; существует версия, что для фотозащиты на фоне потери магния). До последнего хлорофилл «держится» в жилках листа – часто те остаются зелеными, даже когда расположенные между ними ткани уже давно полностью изменили цвет.

Как мы уже упоминали, все эти процессы напрямую зависят от температуры и обилия света. В солнечные и сухие осенние дни при температуре около 0°C листва будет более насыщенных цветов. А если часто идет дождь и все время тепло и пасмурно, либо резко наступают холода, то листья будут тусклыми и невзрачными – желто-коричневыми.

А если часто идет дождь и все время тепло и пасмурно, либо резко наступают холода, то листья будут тусклыми и невзрачными – желто-коричневыми.

У некоторых деревьев поздней осенью листья вместо разноцветных становятся одноцветными – бурыми и темно-коричневыми, как например, у дуба или каштана. Этот процесс обусловлен разрушением практически всех цветных пигментов, когда становятся заметными клеточные стенки из целлюлозы и лигнина, а также оставшийся самый стойкий пигмент танин из группы флавоноидов, более знакомый нам по окрашиванию чая и вина.

Почему же листья разного цвета могут присутствовать одновременно на одной и той же ветке?

Вы уже знаете, что осенью листва каждого вида растения окрашивается по-разному – смотря сколько и каких именно других растительных пигментов «пряталось» в летнее время «под хлорофиллом». Именно это процентное соотношение вкупе с разной скоростью протекания процессов разрушения хлорофилла, формирования антоцианов и освобождения других пигментов в каждом конкретном листочке и дает им свой неповторимый цвет.

А еще опавшие цветные листья (здоровые!) – прекрасное органическое удобрение, которое, распадаясь, «возвращает» в почву множество полезных веществ, скопившихся за время «жизни» листьев на дереве. А это – растительный белок, магний, калий, железо, кальций, азот, фосфор, сера… Вы удивитесь, но даже витаминов в покрасневших листьях плодово-ягодных культур зачастую больше, чем в тех же ягодах и плодах! А медленно разлагающиеся плотные части листовой пластинки (черешки и жилки) в процессе будут еще и дополнительно структурировать почву, улучшая ее качество.

Пока золотая осень в некоторых регионах еще в разгаре, самое время выйти с друзьями на природу, полюбоваться разноцветьем красок на деревьях и кустарниках, устроить осеннюю фотосессию, а то и пособирать опавшие яркие листья на пользу саду и огороду!

Оригинал «Осенние листья» | KCRW

Написано Томом Шнабелем Rhythm Planet

Трудно поверить, что осень наступит всего через несколько дней, но угасающий свет сумерек уже начал сигнализировать о конце лета. Некоторые люди любят осень, особенно в местах, где осенняя листва взрывается рапсодией красных и оранжевых цветов. Другие оплакивают уходящие длинные летние дни и теплую солнечную погоду. Некоторые поэты, которых я читал в школе, приравнивали приход осени, холода и снега к надвигающейся смерти. Вероятно, поэтому мы находим так много горько-сладких песен об осеннем сезоне. Мои предыдущие шоу в 2015 и 2016 годах включали сезонные плейлисты, поэтому я решил, что на этот раз сосредоточусь на одной из моих любимых осенних песен – классической «Осенних листьях».

« Осенние листья » много раз исполнялись разными исполнителями. Французский оригинал 1945 года назывался « Les Feuilles Mortes » (как в «Мертвых листьях», что может быть более уместно переведено как «Сухие листья» или «Неподвижные листья»), а слова написал Жак Превер . Французский поэт и сценарист работал на богемном левом берегу после Второй мировой войны и прославился, написав сценарий к эпическому фильму Марселя Карне « Les Enfants du Paradis 9».0020 ( Дети Рая ). Ив Монтан среди прочих французских шансонье записал целые альбомы стихов Превера. « Les Feuilles Mortes » изначально был положен на музыку, написанную

Французский поэт и сценарист работал на богемном левом берегу после Второй мировой войны и прославился, написав сценарий к эпическому фильму Марселя Карне « Les Enfants du Paradis 9».0020 ( Дети Рая ). Ив Монтан среди прочих французских шансонье записал целые альбомы стихов Превера. « Les Feuilles Mortes » изначально был положен на музыку, написанную

Интересно, что многие английские вариации текстов существуют как вольные переводы оригинального стихотворения. Джонни Мерсер написал самую популярную английскую версию, записанную Фрэнком Синатрой , Натом Кингом Коулом и другими. В целом я считаю, что английским версиям не хватает эмоциональной глубины оригинала Превера. Почему-то французская версия в исполнении Ива Монтана всегда казалась мне более мрачной и печальной. Послушайте и сравните « Les Feuilles Mortes » Монтана с записью Нэта Коула « Autumn Leaves ». “ (Коул также записал версию на французском языке, но, к сожалению, его французский акцент еще хуже испанского.)

Послушайте и сравните « Les Feuilles Mortes » Монтана с записью Нэта Коула « Autumn Leaves ». “ (Коул также записал версию на французском языке, но, к сожалению, его французский акцент еще хуже испанского.)

А теперь послушайте «Осенние листья» в версии Ната Коула на английском языке:

Я нашел неплохой английский перевод оригинального текста Превера здесь:

«Осенние листья»

О, я так хочу, чтобы ты вспомнил

Радостные дни, когда мы были друзьями.

В то время жизнь была прекраснее

И солнце жгло сильнее, чем сегодня.

Опавшие листья можно собрать лопатой.

Видишь ли, я не забыл…

Опавшие листья можно собрать лопатой,

Так же, как воспоминания и сожаления.

И северный ветер уносит их

В холодную ночь забвения.

Видишь ли, я не забыл

Песню, которую ты мне пела.

Сравните приведенное выше с лирикой Джонни Мерсера, приведенной ниже, которая вызывает тоску и тоску, но не мрачное чувство оригинальной французской версии:

Падающие листья плывут за окном

Осенние листья красного и золотого цветов

Я вижу твои губы, летние поцелуи Расти долго

И скоро я услышу старую зимнюю песню

Но больше всего я скучаю по тебе, моя дорогая

Когда начинают падать осенние листья

С тех пор, как ты ушел, дни становятся длинными

И скоро я услышу старую зимнюю песню

Но больше всего я скучаю по тебе мой милый

Когда начинают падать осенние листья

Так что вы думаете? Какой из них вы предпочитаете?

Фотографии предоставлены Pixabay, используются по лицензии Creative Commons CC0.

Эй! Вам понравилось это произведение? Мы не можем сделать это без вас. Нас поддерживают члены, поэтому ваше пожертвование имеет решающее значение для музыкальных программ KCRW, новостных репортажей и культурного освещения. Поддержите ди-джеев, журналистов и персонал любимой радиостанции.

Вот как:

- Подпишитесь на наши информационные бюллетени.

- Станьте членом KCRW.

- Подпишитесь на наши подкасты.

- Пожертвовать KCRW.

- Загрузите наше приложение.

Еще из музыкальных новостей

5 песен, которые стоит послушать на этой неделе: синтетические сны, агорафобия, висячие ритмы Новости музыки 5 песен, которые стоит послушать на этой неделе: ночной хип-хоп, клубные выходки, синтезаторная церковь Новости музыки Джейн Уивер привезла свою космическую поп-музыку «Flock» в Лос-Анджелес Новости музыки 5 песен, которые стоит послушать на этой неделе: Frenetic D’n’B, хоккейные воины и Sparks Новости музыкиПоследний

Станьте одним из первых 350 человек, которые сделают пожертвование до полуночи — независимо от суммы — и КАЖДЫЙ из вас откроет дополнительные 100 долларов для KCRW благодаря чемпионам KCRW Уиллу Ферреллу и Вивеке Полин Феррелл.

считай меня в

Listen to the Best Podcasts & Shows Online, Free

Stream the best podcasts from your favorite stations

All Topics

All TopicsPodcast Top 100Society & CultureSportsComedyCrimeEntertainmentNewsCuriosityPoliticsRelationshipsBusiness & FinanceHealthMusicRewatch TV PodcastsLatinxHistoryFictionPolitics RightSpiritualityScience & TechnologyTalkbackLGBTQGames & HobbiesKids & FamilyPolitics LeftFoodSpookyClimateMindfulness

Популярные подкасты

Dateline NBC

Актуальные и классические выпуски, рассказывающие о захватывающих детективах, ярких документальных фильмах и подробных расследованиях.

Crime Junkie

Если вам всегда мало настоящих преступлений… Поздравляем, вы нашли своих людей.

Вещи, которые вы должны знать

Если вы когда-нибудь хотели узнать о шампанском, сатанизме, Стоунволлском восстании, теории хаоса, ЛСД, Эль-Ниньо, настоящих преступлениях и Розе Паркс, то не ищите дальше. Джош и Чак прикроют тебя.

Джош и Чак прикроют тебя.

Избранные подкасты

Внутренний космос с Дэвидом Иглманом

Нейробиолог и писатель Дэвид Иглман обсуждает, как наш мозг интерпретирует мир и что это значит для нас. С помощью рассказывания историй, исследований, интервью и экспериментов Дэвид Иглман решает дикие вопросы, которые освещают новые грани нашей жизни и наших реалий.

Пещеры Мантауок

Ночью 10 мая 2007 года трое мальчиков вошли в пещеру в округе Мантауок, штат Теннесси. Только один выбрался живым. Два других были найдены через десять дней. На них кто-то напал — или что-то. Последовавшее за этим расследование раскрыло тайны города, такие же старые, как и сами пещеры, и отправило третьего подростка, Джеймса Финчера, в камеру смертников. Это захватывающее повествование следует за Жюльеном Соласом, писателем-любителем и другом Джеймса, которого с тех пор преследуют события. Теперь, когда надвигается казнь Финчера, Жюльен возвращается домой, чтобы примириться со своим прошлым и раскрыть правду об убийствах.

Созданный режиссером Дэном Бушем, The Mantawauk Caves — это захватывающий, захватывающий бинауральный звуковой опыт, в котором переплетаются повествовательные нити социальной драмы, сверхъестественного ужаса и психологического триллера. Совместное производство Blumhouse Television, iHeartPodcasts и Psychopia Pictures. В главных ролях Джонатан Такер («Мир Дикого Запада») и Эди Гатеги («Чем тяжелее они падают»).

Рекомендуется наушники.

Теперь, когда надвигается казнь Финчера, Жюльен возвращается домой, чтобы примириться со своим прошлым и раскрыть правду об убийствах.

Созданный режиссером Дэном Бушем, The Mantawauk Caves — это захватывающий, захватывающий бинауральный звуковой опыт, в котором переплетаются повествовательные нити социальной драмы, сверхъестественного ужаса и психологического триллера. Совместное производство Blumhouse Television, iHeartPodcasts и Psychopia Pictures. В главных ролях Джонатан Такер («Мир Дикого Запада») и Эди Гатеги («Чем тяжелее они падают»).

Рекомендуется наушники.

Остров Смерти

Пляжи с белым песком, нетронутые джунгли, безоблачное небо. Люди приезжают в Таиланд, чтобы убежать от всего этого. Но, казалось бы, идиллический рай Ко Тао, когда-то известный как Черепаший остров, превратился из красоты в ужас, поскольку череда жестоких убийств и необъяснимых исчезновений потрясла сообщество. Государственное сокрытие, коррумпированная полиция, неумелые расследования, молчание туземцев, культы.

) – у высших растений играют важную роль в метаболизме (в том числе, и в фотосинтезе), а «заодно» обуславливают бордово-пурпурно-синюю и розово-лиловую окраску цветов и листьев (иногда и желто-оранжевую). Многие являются мощными антиоксидантами.

) – у высших растений играют важную роль в метаболизме (в том числе, и в фотосинтезе), а «заодно» обуславливают бордово-пурпурно-синюю и розово-лиловую окраску цветов и листьев (иногда и желто-оранжевую). Многие являются мощными антиоксидантами.