Как празднуют Масленицу? | Интересные факты

Издавна в России повелось праздновать веселую шумную Масленицу – печь блины, водить хороводы и наконец, жечь чучело, прощаясь с затяжной зимой. Масленица – это славянский праздник с языческими обрядами, который отмечается целую неделю перед Великим постом. Этот праздник символизирует вступление в силу светлой весны и прощание с долгой и тягостной зимой. У каждого дня масленичной недели есть свое название и традиции празднования, в которых мы и разберемся в этой статье, а еще узнаем происхождение любимого многими праздника.

На Масленицу блины в особом почете

Масленица: Традиции и обычаи

Яркий радостный праздник Масленицы зародился еще в языческой Руси, когда славяне поклонялись многим божествам, и продолжился уже в христианской традиции, сохранив некоторые элементы древних языческих ритуалов. Дело в том, что традиционное празднование прихода весны совпало по времени с «Масленицей христианской»: неделей перед началом Великого Поста. Тогда эти два праздника очень удачно совместили, а традиция сохранилась и сейчас.

Тогда эти два праздника очень удачно совместили, а традиция сохранилась и сейчас.

У Масленицы языческие корни

Сегодня, как и столетия назад, Масленица – одно из любимейших празднеств для людей любого возраста. Каждый год на Масленицу площади всех мелких поселений и крупных городов наводняют веселые ребятишки и взрослые, разворачиваются шумные ярмарки с яркими балаганами и блестящими горячими самоварами, а завершает праздник традиционный ритуал сожжения чучела. Так, сжигая соломенную куклу, мы провожаем зиму и все неприятности вместе с ней.

Почему на масленицу пекут блины?

Непременным и основным масленичным угощением всегда были блины. По одной из версий, блины символизировали солнце и пеклись в честь бога Ярило. Существует и более прагматичная версия: перед Великим постом верующим уже запрещалось есть мясо, и основным блюдом, а также символом праздника в эту неделю стали масляные блины. Отсюда и пришло к нам название: Масленица. Блины на Масленицу пекут все хозяйки. Эти горячие круглые солнышки стали главным праздничным угощением в каждом доме.

Блины на Масленицу пекут все хозяйки. Эти горячие круглые солнышки стали главным праздничным угощением в каждом доме.

Когда празднуется Масленица?

Начало Масленицы ежегодно сдвигается, в зависимости от дня начала Великого Поста. Каждый день недели праздника традиционно проводится определенным образом: в понедельник Масленицу встречают, всю неделю веселятся, сватаются, блины с начинкой едят и гостей угощают, а в воскресенье уже провожают Масленицу, мирятся с близкими и сжигают чучело.

Как сделать правильное чучело Масленицы

Сырной неделей, а именно так праздник еще называется, славяне провожают студеные деньки и встречают долгожданную весну еще с языческих времен. Эта неделя для верующих последняя возможность погулять от души и наесться от пуза перед Великим постом. Медики, правда, не советуют следовать напутствиям предков и быть в эту праздничную неделю умеренными: объедаться блинами не стоит, так как можно набрать лишние килограммы.

В эту неделю церковь советует отказаться или сократить потребление мяса, что бы подготовить себя к Великому посту. Считается, что стоит больше уделить внимание примирению с близкими и друзьями: стоит попросить прощения за свои проступки, уделить больше внимания своим близком и друзьям, ведь именно им достается от нас больше всего. Стоит так же пойти на примирение, если вас обидели, понять и простить человека.

Каждый год даты Масленицы меняются, в зависимости от даты поста. Главным действующим лицом праздника является чучело Масленицы, это символ умирающего и возрождающего божества, некий языческий символ плодородия.

Как называют дни Масленицы?

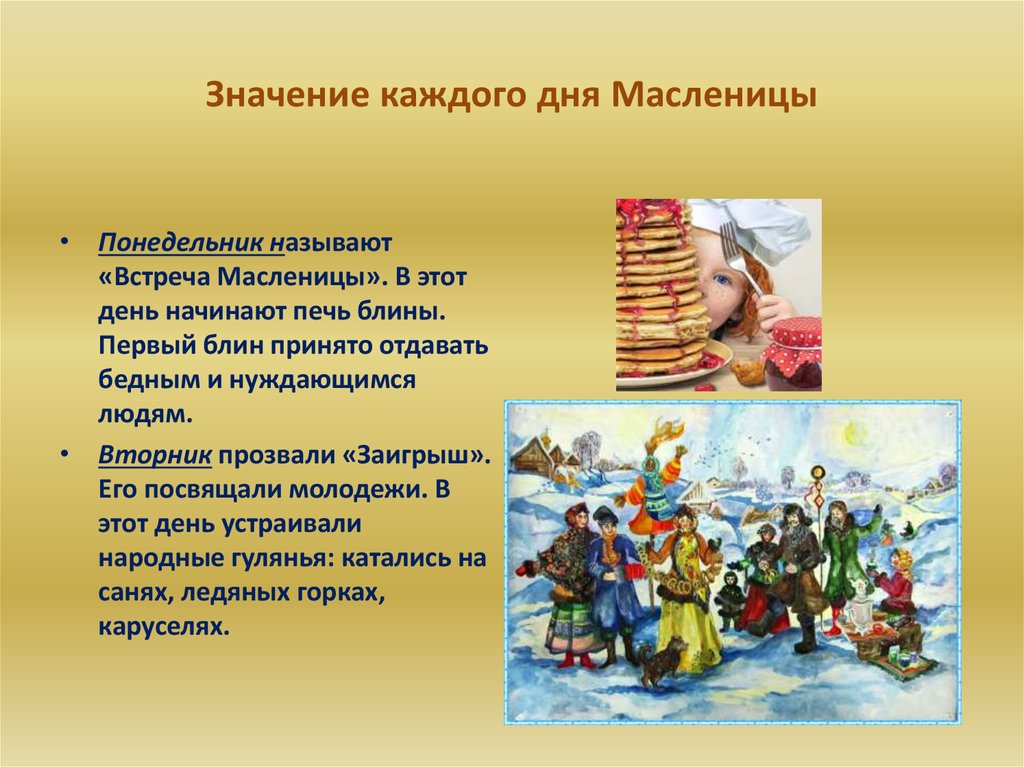

Понедельник называют «Встречей». Жены на целый день отравляются к своим родителям помогать по хозяйству. Все начинают печь блины, первый из которых отдается нищим на помин усопших. В этот же день из соломы делается чучело Масленицы, которое весь день возят по деревне. Вечером вся семья собирается за столом.

Вторник – «Заигрыши». Начинаются уличные гулянья. Молодые строят снежные и ледяные крепости, берут их штурмом, надевают смешные маски. На гулянья приносят блины, угощают родных и знакомых. Именно в этот день недели проводились смотрины невест, чтобы уже после Поста сыграть свадьбу.

Среда – «Лакомки». Тещи приглашают зятьёв на блины. Праздничный стол готовится обильный, откуда и присказка: «Масленица-объедуха денег приберуха». Таким образом мужу дочери показывалось положительное отношение и уделялось внимание.

А в четверг можно начинать «Большой разгул». Гулянья вовсю: катания на ледяных горках и лошадях, качели, карнавалы, шумные пиры. По улицам возят чучело на колесе, устраиваются соревнования по силе, кулачные бои. Именного с этого дня начинается Широкая Масленица, прекращается вся работа. Основной посыл дня – выплеснуть негативную энергию, накопленную за зиму. Поэтому в этот день захватывают снежные городки, разжигали костры и прыгали через них, сопровождая это все действо песнями. День заканчивали обильным ужином.

День заканчивали обильным ужином.

Пятница считается «Тещиным вечерком». Зятья зовут в гости своих любимых тещ и угощают их блинами. И уже зять показывает свое расположение к маме жены.

Суббота – «Золовкины посиделки». Молодые невестки приглашают в гости сестер мужа и дарят какие-то подарки.

И последний день как кульминация всей недели – «Прощеное воскресенье», подготовка к Великому посту. В храмах на вечернем богослужении совершается чин прощения настоятель просит прощения у прихожан. Все верующие, кланяясь друг другу, тоже просят прощения, а на просьбу отвечают: «Бог простит». Также надо извиниться перед близкими и друзьями дома.

Russian Maslenitsa / Русская Масленица

В этот день принято поминать усопших, навещать их на кладбище. В этот же день ходили в баню. Всю недоеденную еду также сжигали, тщательно мыли посуду. И в конце дня сжигали чучело, развеивая ее пепел по полям. Этот обряд своего рода символ, прощание со всем плохим и старым и настрой на новый лад, подготовка к весне, новой поры. Сегодня не все обряды и традиции Масленицы в точности соблюдаются, но в любом доме всегда на Масленицу есть горячие блины на столе. Как отмечает редакция uznayvse.ru, великий праздник по-прежнему популярен и любим!

Сегодня не все обряды и традиции Масленицы в точности соблюдаются, но в любом доме всегда на Масленицу есть горячие блины на столе. Как отмечает редакция uznayvse.ru, великий праздник по-прежнему популярен и любим!

Масленица — Интересное — JITAE

Масленица в Подмосковье.

)

Празднование Масленицы Русичами.

Масленица (Масленка) — праздник проводов зимы, восьмая неделя перед Пасхой. Она проходила перед Великим постом, в сыропустную неделю православного календаря, и заканчивалась Прощёным воскресеньем.

|

Содержание

|

История праздника

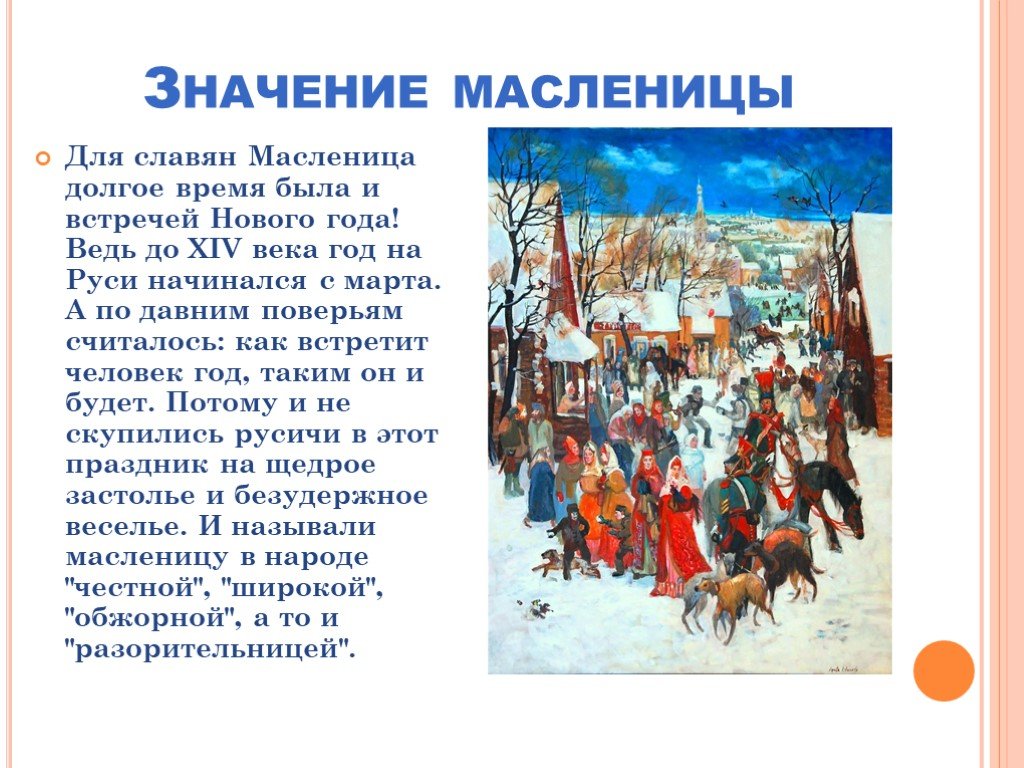

По канонам Православной Церкви сыропустная неделя предназначалась для подготовки верующих людей к посту, когда каждый из них должен был проникнуться настроением, соответствующим наступающему времени телесного воздержания и напряженных духовных размышлений (см. Посты). (В традиционном русском быту эта неделя стала самым ярким, наполненным радостью жизни праздником. Масленица называлась честной, широкой, пьяной, обжорной, разорительницей. Говорили, что она «целую неделю пела-плясала, ела-пила, друг ко дружке в гости хаживала, в блинах валялась, в масле купалась». Масленица отмечалась по всей России и в деревнях, и в городах. Ее празднование считалось для всех русских людей обязательным: «Хоть себя заложи, а масленицу проводи».

Масленица отмечалась по всей России и в деревнях, и в городах. Ее празднование считалось для всех русских людей обязательным: «Хоть себя заложи, а масленицу проводи».

Празднование Масленицы. Потчевание, катание с гор всей деревней.

В деревнях в ней принимали участие все жители, независимо от возраста и социального положения, за исключением больных и немощных. Неучастие в масленичном веселье могло повлечь за собой, по поверью, «жизнь в горькой беде». Празднества начинались встречей масленицы в воскресенье перед масленой неделей. Однако этот обряд не был широко распространен. Там, где он был известен, масленицу встречали блинами, которые раскладывали на возвышенные места с призывами: «Приезжай ко мне в гости, масленица, на широк на двор: на горах покататься, в блинах поваляться, сердцем потешаться!», а также пением песен: Масленица годовая, Гостья наша дорогая! Она пешей к нам не ходит, Все на конях приезжает. У ней кони вороные, Слуги молодые. Первые три дня масленой недели шла подготовка к празднику: привозили дрова для масленичных костров, убирали избы. Основные празднества приходились на четверг, пятницу, субботу, воскресенье — дни широкой масленицы. Все масленичные развлечения проходили обычно на улице.

Первые три дня масленой недели шла подготовка к празднику: привозили дрова для масленичных костров, убирали избы. Основные празднества приходились на четверг, пятницу, субботу, воскресенье — дни широкой масленицы. Все масленичные развлечения проходили обычно на улице.

Масленицу встречали блинами.

В дома заходили только для того, чтобы немного согреться, если было морозно, и угоститься праздничными яствами. Нарядно одетые люди — девушки, парни, семейные пары, дети, старики и старухи — все высыпали на улицу, участвовали в праздничном гулянье, поздравляли друг друга, шли на ярмарку, где покупали нужные и ненужные вещи, удивлялись чудесам, которые показывали в балаганах — передвижных театрах, радовались кукольным представлениям и «медвежьим потехам» — выступлениям вожака с медведем.

Масленичный комплекс включал в себя такие развлечения, как катание с гор, катание на санях, различные обряды чествования молодоженов, кулачные бои, шествия ряженых (см.

В масленицу звучало множество песен, прибауток, приговоров, большая часть которых не имела обрядового значения, это были веселые песенки, посвященные масленице и масленичному гулянью:

Ах ты, масленка дорогая,

Дорогая, лели, дорогая. К нам в гости приезжала,

Приезжала, лели, приезжала. Да сыр с маслицем привозила,

Привозила, лели, привозила. А мы масленку прокатили,

Прокатили, лели, прокатили. На вороненком коне катались,

Мы катались, лели, катались.

Прощались с масленицей в воскресенье (см. Проводы Масленицы). В этот день в северных и центральных районах Европейской России жгли костры, а в южных — хоронили соломенное чучело Масленицы. Масленица — явление сложное и неоднозначное. Этот праздник восходит к весенним аграрным обрядам дохристианской эпохи жизни славян, когда масленица приурочивалась к дню весеннего равноденствия — рубежу, отделяющему зиму от весны. Обрядовые действия были направлены на то, чтобы зимние тяготы закончились и наступила весна, а за ней теплое лето с обильными хлебами. В XIX—начале XX в. в праздновании масленицы на первый план вышли элементы развлекательного характера.

Проводы Масленицы). В этот день в северных и центральных районах Европейской России жгли костры, а в южных — хоронили соломенное чучело Масленицы. Масленица — явление сложное и неоднозначное. Этот праздник восходит к весенним аграрным обрядам дохристианской эпохи жизни славян, когда масленица приурочивалась к дню весеннего равноденствия — рубежу, отделяющему зиму от весны. Обрядовые действия были направлены на то, чтобы зимние тяготы закончились и наступила весна, а за ней теплое лето с обильными хлебами. В XIX—начале XX в. в праздновании масленицы на первый план вышли элементы развлекательного характера.

Подробности празднования Масленицы

Понедельник — встреча

Встреча Масленицы.

Первый день назывался Чистая масленица — широкая боярыня. В понедельник Масленицу и Масленика, сделанных из соломы и одетых в соответствующие их полу платья — женское и мужское, возили на санях по всей округе, а потом с песнями и плясками усаживали на самом высоком месте.

Вторник — заигрыш

На рассвете чучело Масленицы вывозилось на центральное место, вокруг него устраивались хороводы, разгульное веселье, потом молодежь каталась с гор и на качелях, а те, что постарше, веселились за столом. Во главе с Петрушкой и масленичным дедом проходили представления. На улицах попадались большие группы ряженых, в масках, разъезжавших по знакомым домам, где экспромтом устраивались веселые домашние концерты.

На улицах попадались большие группы ряженых, в масках, разъезжавших по знакомым домам, где экспромтом устраивались веселые домашние концерты.

Среда — лакомка

В этот день нужно есть столько, сколько приемлет твоя душа, отсюда и поговорка «Не житье, а масленица». Повсюду поводились ярмарки, шли народные гуляния. Среда открывала угощение во всех домах блинами и другими яствами. В каждой семье накрывали столы со всевозможными угощениями. В этот день зять приходил «к тёще на блины»

Четверг — перелом

Название само говорит за себя: катание на санях по улицам, кулачные бои, всевозможные обряды. Одним из любимых забав было поджигание тележных колес, и прогонять вдоль по улицам, спускам, склонам оврагов подожженной тележки. По улице возили мужика-балагура на специально смастеренных санях с таким же горящим колесом, а за ним следом шел гуляющий народ с песнями и прибаутками. Обязательным атрибутом Масленицы являлся медведь — живой, закованный в цепи, или ряженый человек. Нередкой забавой русских людей была борьба с медведем. Дети, также наряженные животными, ходили по дворам и калядовали, собирая себе угощение на праздничный вечер.

Нередкой забавой русских людей была борьба с медведем. Дети, также наряженные животными, ходили по дворам и калядовали, собирая себе угощение на праздничный вечер.

Пятница — Тещины вечорки

Целый ряд масленичных обычаев был направлен на то, чтобы ускорить свадьбы, содействовать молодежи в нахождении себе пары. Сами же молодожены в этот день выезжали нарядные в расписных санях, наносили визиты всем, кто гулял у них на свадьбе. Теперь уже зять приглашал в себе гости тёщу и угощал ее блинами

Суббота — золовкины посиделки

Этот день считался всегда семейным. В Золовкины посиделки — новобрачная невестка должна была одаривать золовок подарками. В этот субботний день молодые невестки принимали у себя родных.

Воскресенье — целовальнник (прощание с Масленицей)

Сожжение Масленицы.

Последний день самый веселый и разгульной, несмотря на то, что его называли «Прощенный день». Люди ходили от двора к двору, просили друг у друга прощения. Если в течение года русские чем-то оскорбили друг друга, то, встретившись в «прощенное воскресенье», они непременно приветствовали друг друга поцелуем, и один из них говорил: «Прости меня, пожалуйста». Второй же отвечал: «Бог тебя простит». Все угощали и угощались, веселились и дрались, тут же мирились и опять дрались. В этот день люди рядились в шкуры козлов и баранов, волков и медведей, изображая тем самым злых духов. Народ, размахивая палками и выкрикивая всяческие оскорбления и проклятия, выводил их вместе с чучелом Масленицы за околицу деревни, где изображалось избиение нечисти, и сжигалась соломенная Масленица. Пепел, оставшийся от «зимней хозяйки», развеивали над полями в знак будущего урожая. Для детей выпекали из теста «жаворонков» и «куликов». Детвора с «птичками» в руках взбиралась на крыши домов и сараев, зазывая теплую и раннюю весну. Масленица называлась еще и Сырной седмицей и была последней неделей перед Великим постом.

Если в течение года русские чем-то оскорбили друг друга, то, встретившись в «прощенное воскресенье», они непременно приветствовали друг друга поцелуем, и один из них говорил: «Прости меня, пожалуйста». Второй же отвечал: «Бог тебя простит». Все угощали и угощались, веселились и дрались, тут же мирились и опять дрались. В этот день люди рядились в шкуры козлов и баранов, волков и медведей, изображая тем самым злых духов. Народ, размахивая палками и выкрикивая всяческие оскорбления и проклятия, выводил их вместе с чучелом Масленицы за околицу деревни, где изображалось избиение нечисти, и сжигалась соломенная Масленица. Пепел, оставшийся от «зимней хозяйки», развеивали над полями в знак будущего урожая. Для детей выпекали из теста «жаворонков» и «куликов». Детвора с «птичками» в руках взбиралась на крыши домов и сараев, зазывая теплую и раннюю весну. Масленица называлась еще и Сырной седмицей и была последней неделей перед Великим постом.

Катание с гор

Ф. Сычков «Катание с гор».

Сычков «Катание с гор».

Катание с гор — зимнее развлечение детей и холостой молодежи. Катание молодежи с ледяных гор было одним из главных развлечений масленичной недели. «На горах катаемся, блинами объедаемся» — пелось в старинной масленичной песне.

Для катаний заливали водой естественные горы или специально сколоченные из дерева. Ледяной скат переходил в длинную ледяную дорожку, зачастую спускавшуюся к реке или озеру. Катальные горки старались украсить: рядом с ними ставили елки, развешивали фонарики и т. д. Ближе к вечеру около горки собиралась вся деревенская молодежь. Для катания использовались санки, рогожи, шкуры, коньки, ледянки — круглые расплющенные корзины, заледеневшие снизу, катульки — широкие выдолбленные доски, корежки — деревянные корыта, напоминавшие долбленые лодки, короткие скамейки, перевернутые вверх ножками. Дети садились на санки по нескольку человек. Парни, желая показать девушкам свою удаль и молодечество, скатывались с самых высоких гор: садились в верткую корежку и лавировали по крутым склонам, управляя ею, как лодкой, с помощью специальной короткой палки, или, взяв на руки визжавшую девушку, спускались, стоя на ногах.

Катание на санях

Катание на санях — зимнее развлечение, характерное для святок, масленицы, престольных праздников. Особенно яркими были катания на масленицу. Они назывались «съездки», так как в них принимали участие жители всех окрестных деревень. К праздничному катанию тщательно готовились: лошадей мыли, расчесывали им хвосты и гривы; столь же внимательно относились к упряжи; приводили в порядок сани. Молодежь обычно каталась с утра, молодожены могли выезжать в любое время по своему желанию, а семейные пары, особенно «большаки, кондовые и богатые крестьяне», — ближе к вечеру. Парни и девушки выезжали на катание с шумом и весельем: лошади мчались вперед, звенели бубенцы, развевались полотенца, привязанные к задку саней, играла гармошка, звучали песни. Молодоженам полагалось ехать степенно, с достоинством, кланяться всем встречным жителям, останавливаться по первому их требованию, чтобы принять поздравления и пожелания. Парадный выезд богатой семьи оформлялся довольно торжественно. Хозяин неспешно подводил к воротам дома запряженных лошадей, хозяйка тщательно укладывала в сани подушки в нарядных наволочках, меховую или войлочную полость, красиво привязывала к дуге ленты, полушалки. Затем нарядно одетая семья садилась в сани. Переднее сиденье предназначалось хозяину с сыном, заднее — хозяйке с дочерьми. Старики выходили на крыльцо посмотреть парадный выезд, маленькие дети с криками бежали за санями.

Молодежь обычно каталась с утра, молодожены могли выезжать в любое время по своему желанию, а семейные пары, особенно «большаки, кондовые и богатые крестьяне», — ближе к вечеру. Парни и девушки выезжали на катание с шумом и весельем: лошади мчались вперед, звенели бубенцы, развевались полотенца, привязанные к задку саней, играла гармошка, звучали песни. Молодоженам полагалось ехать степенно, с достоинством, кланяться всем встречным жителям, останавливаться по первому их требованию, чтобы принять поздравления и пожелания. Парадный выезд богатой семьи оформлялся довольно торжественно. Хозяин неспешно подводил к воротам дома запряженных лошадей, хозяйка тщательно укладывала в сани подушки в нарядных наволочках, меховую или войлочную полость, красиво привязывала к дуге ленты, полушалки. Затем нарядно одетая семья садилась в сани. Переднее сиденье предназначалось хозяину с сыном, заднее — хозяйке с дочерьми. Старики выходили на крыльцо посмотреть парадный выезд, маленькие дети с криками бежали за санями. Все приехавшие на место съездок катались обычно часов пять-шесть, прерываясь на короткое застолье в домах родственников и давая отдых лошадям. Катавшиеся соблюдали установленные правила: одни сани должны были следовать за другими по центральной улице деревни или вкруговую, не обгоняя и не превышая скорости.

Все приехавшие на место съездок катались обычно часов пять-шесть, прерываясь на короткое застолье в домах родственников и давая отдых лошадям. Катавшиеся соблюдали установленные правила: одни сани должны были следовать за другими по центральной улице деревни или вкруговую, не обгоняя и не превышая скорости.

Парни катали гуляющих по улице девушек, вежливо приглашая их в сани: «Прошу прокатиться!» Правила приличия обязывали парня катать одну и ту же девушку не более трех-четырех кругов, а затем пригласить другую. Девушки в знак благодарности привязывали к дуге его лошади небольшие полушалки. Молодожены, для которых катание на масленицу было обязательным, останавливались по просьбам односельчан, чтобы «посолить рыжики», то есть поцеловаться при всем честном народе (см. Смотры молодожёнов). Своей кульминации катание достигало днем в Прощёное воскресенье, когда собиралось особенно много санных упряжек, а скорость их катания резко увеличивалась.

Лихие парни, стараясь показать перед девушками свою удаль, управляли бегущими лошадьми стоя, прыгали в сани на ходу, играли на гармошках, свистели и кричали. Воскресное катание полагалось завершать мгновенно, сразу же после первого удара колокола, звавшего к вечерне. Этот момент особенно большое удовольствие доставлял молодежи, которая стремглав неслась из села на санных упряжках, обгонявших друг друга.

Воскресное катание полагалось завершать мгновенно, сразу же после первого удара колокола, звавшего к вечерне. Этот момент особенно большое удовольствие доставлял молодежи, которая стремглав неслась из села на санных упряжках, обгонявших друг друга.

Кулачные бои

Кулачные бои на Руси в Масленицу.

Кулачные бои устраивались зимой в период святок на масленицу и иногда в Семик. При этом предпочтение отдавалось масленице, разгульный характер которой давал возможность мужской части деревни показать перед всеми свою удаль и молодечество. Команды составлялись по признаку социальной или территориальной общности участников. Друг с другом могли биться две деревни, жители противоположных концов одного большого села, «монастырские» крестьяне с помещичьими и т. д. Кулачные бои готовились заранее: команды сообща выбирали место для битвы, договаривались о правилах игры и количестве участников, выбирали атаманов. Кроме того, была необходима моральная и физическая подготовка бойцов. Мужики и парни парились в банях, старались больше есть мяса и хлеба, которые, по поверью, придавали силу и смелость.

Мужики и парни парились в банях, старались больше есть мяса и хлеба, которые, по поверью, придавали силу и смелость.

Некоторые участники прибегали к различного рода магическим приемам для увеличения бойцовской храбрости и мощи. Так, например, в одном из русских старинных лечебников содержится следующий совет: «Убей змею черную саблей или ножом, да вынь из нее язык, да вверти в тафту зелену и в черную, да положи в сапог в левый, а обуй на том же месте. Идя прочь, назад не оглядывайся, а кто спросит, где ты был, ты с ним ничего не говори». Обеспечить победу в кулачном бою старались и с помощью заговора, полученного от колдуна: «Стану я, раб Божий, благословясь, пойду перекрестясь, из избы в двери, из ворот в вороты, в чистое поле, на восток, в восточную сторону, к Окиян-морю, и на том святом Окияне-море стоит стар мастер муж, и у того святого Окияна-моря сырой дуб крековастый, и рубит тот мастер муж своим булатным топором сырой дуб, и как с того сырого дуба щепа летит, так же бы и от меня валился на сыру землю борец, добрый молодец, по всякий день и по всякий час. Аминь! Аминь! Аминь! И тем моим словам ключ в море, замок на небе, отныне и до века». Кулачные бои в России могли проходить не только на кулаках, но и на палках, при этом чаще выбиралась борьба на кулаках. Бойцам полагалось специальное обмундирование: толстые, подшитые куделью шапки и меховые рукавицы, которые смягчали удар.

Аминь! Аминь! Аминь! И тем моим словам ключ в море, замок на небе, отныне и до века». Кулачные бои в России могли проходить не только на кулаках, но и на палках, при этом чаще выбиралась борьба на кулаках. Бойцам полагалось специальное обмундирование: толстые, подшитые куделью шапки и меховые рукавицы, которые смягчали удар.

Бой на кулаках мог проводиться в двух вариантах: «стенка на стенку» и «сцеплялка-свалка».

При битве «стенка на стенку» бойцы, выстроившись в один ряд, должны были удержать его под давлением «стенки» противника. Это был бой, в котором использовались различного рода тактические военные приемы. Бойцы держали фронт, шли клином — «свиньей», меняли бойцов первого, второго, третьего ряда, отступали в засаду и т. п. Бой кончался прорывом «стенки» противника и бегством врагов. Принято считать, что этот тип кулачного боя оформился не ранее XVIII в.

При битве «сцеплялка-свалка» каждый выбирал себе противника по силе и не отступал до полной победы, после чего «сцеплялся» в битву с другим. Русский кулачный бой, в отличие от драки, шел с соблюдением определенных правил, к которым относились следующие: «не бить лежачего», «не биться по-увечному», «мазку не бить», то есть в случае появления у противника крови заканчивать с ним бой. Нельзя было наносить удары сзади, с тыла, а биться только лицом к лицу. Важным моментом кулачного боя было и то, что его участники всегда принадлежали к одной возрастной группе. Битву начинали обычно подростки, их сменяли на поле парни, а затем вступали в бой молодые женатые мужчины — «сильные бойцы». Такой порядок поддерживал равенство сторон. Бой начинался с прохода главных бойцов, то есть парней и мужиков, в окружении подростков по деревенской улице к выбранному месту боя. На поле парни становились двумя «стенками» -командами друг против друга, демонстрируя свои силы перед противником, слегка задирая его, принимая воинственные позы, подбадривая себя соответствующими выкриками. В это время на середине поля подростки устраивали «сцеплялку-свалку», готовясь к будущим боям.

Русский кулачный бой, в отличие от драки, шел с соблюдением определенных правил, к которым относились следующие: «не бить лежачего», «не биться по-увечному», «мазку не бить», то есть в случае появления у противника крови заканчивать с ним бой. Нельзя было наносить удары сзади, с тыла, а биться только лицом к лицу. Важным моментом кулачного боя было и то, что его участники всегда принадлежали к одной возрастной группе. Битву начинали обычно подростки, их сменяли на поле парни, а затем вступали в бой молодые женатые мужчины — «сильные бойцы». Такой порядок поддерживал равенство сторон. Бой начинался с прохода главных бойцов, то есть парней и мужиков, в окружении подростков по деревенской улице к выбранному месту боя. На поле парни становились двумя «стенками» -командами друг против друга, демонстрируя свои силы перед противником, слегка задирая его, принимая воинственные позы, подбадривая себя соответствующими выкриками. В это время на середине поля подростки устраивали «сцеплялку-свалку», готовясь к будущим боям. Затем раздавался клич атамана, за ним общий рев, свист, крик: «Даешь боя», и начинался бой. Наиболее сильные бойцы включались в битву уже в самом конце. Наблюдавшие за кулачным боем старики обсуждали действия молодых, давали советы тем, кто еще не вступил в бой. Завершался бой бегством противника с поля и общей веселой попойкой участвовавших в нем парней и мужиков. Кулачные бои сопровождали русские празднества на протяжении многих веков.

Затем раздавался клич атамана, за ним общий рев, свист, крик: «Даешь боя», и начинался бой. Наиболее сильные бойцы включались в битву уже в самом конце. Наблюдавшие за кулачным боем старики обсуждали действия молодых, давали советы тем, кто еще не вступил в бой. Завершался бой бегством противника с поля и общей веселой попойкой участвовавших в нем парней и мужиков. Кулачные бои сопровождали русские празднества на протяжении многих веков.

Подробное описание битв «добрых молодцов кулашных бойцов» дали иностранцы, побывавшие в Московии в XVI—XVII вв. Кулачные бои воспитывали у мужчин выносливость, способность выдерживать удары, стойкость, ловкость и мужество. Участие в них считалось делом чести каждого парня и молодого мужчины. Подвиги бойцов восхвалялись на мужских пирушках, передавались из уст в уста, нашли свое отражение в удалых песнях, былинах:

Да съехались оны с копьями —

Только копья-ты в кольцах попригнулисе.

Да съехались богатыри палками —

Только палки по щербням отвернулисе.

Соскочили они со добрых коней,

Да схватились оны на рукопашный бой.

Видео

- Языческие праздники. Весна-лето. youtube.

- Масленица. google.

- Кулачный бой в Измайловском Кремле. youtube.

- Весёлая масленица. youtube.

карнавалов: праздник развития

Даниэла Пенья Ласаро

Что общего между Барранкильей, Оруро, Порт-оф-Спейном и Рио-де-Жанейро? Во всех них проходят карнавалы, известные во всем мире как празднование традиций посредством танцев, музыки и ослепительных костюмов. Но помимо своей привлекательности в качестве мультисенсорных культурных проявлений, они также служат экономическим движущим силам и строителям сообщества, потенциал, который побуждает все большее число государственных учреждений и политиков рассматривать и поощрять множество способов, с помощью которых карнавалы могут улучшить жизнь в Латинской Америке и Карибы.

«Помимо блесток, музыки и бесценных традиций, карнавалы являются выражением огромного потенциала творческих индустрий, экосистемы, которая приносит доход более 124 миллиардов долларов США в год в Латинской Америке и Карибском бассейне», — объясняет Хельга Флорес. Трехо, главный специалист по инновациям и креативности Межамериканского банка развития (IDB). «Когда национальные и местные органы власти делают на них ставку и продвигают их, они повышают свою роль в качестве двигателя творчества и инноваций».

Некоторые из этих праздников, такие как Карнавал в Барранкилье, уже были признаны ЮНЕСКО нематериальным культурным наследием. Это признание было получено благодаря истории, восходящей к 19 веку, и его статусу второго по величине карнавала в мире. . Для большинства жителей Барранкильи карнавал является частью семейных традиций и важным источником дохода. Среди них Адольфо Мори, директор Danza del Congo Grande de Barranquilla (танец Congo Grande), 144-летнего учреждения, которое является культурным наследием карнавала Барранкильи.

«Мне повезло, что я родилась в семье, наполненной карнавальными традициями. Это у нас в крови», — говорит Адольфо. Большинство вех его жизни прошло во время карнавала, например, момент, когда у него прорезался первый молочный зуб во время «Битвы цветов», одного из первых событий четырехдневного празднования.

Именно эта неотъемлемая связь с традицией заставила его посвятить себя сохранению одной из старейших традиций карнавала и внести свой вклад в его устойчивый успех и привлекательность для посетителей, как местных, так и иностранных.

Праздничные номера: Carnivals’ Economy

«Для нас карнавал — это не четырехдневное мероприятие и не бизнес: это стиль жизни», — говорит Адольфо. Карнавал создает тысячи временных и постоянных рабочих мест до того, как официально начинается, нанимая в процессе сотни местных ремесленников, музыкантов, костюмеров и хореографов. Только в 2018 году в мероприятиях приняли участие более 2400 музыкантов и 852 танцевальных коллектива.

В течение четырех дней в течение первого триместра года в Барранкилье проходят массовые уличные парады, музыкальные фестивали и вечеринки, которые только в 2018 году означали, что город получил 95% от заполняемости отеля. По словам профессора Родриго Миранды, координатора по предпринимательству и инновациям в MacondoLab, центре развития бизнеса Колумбийского университета Боливар, это принесло около 18,24 млн долларов США, принеся пользу таким различным секторам, как продукты питания, розничная торговля и туризм.

Эти цифры являются частью более широкой тенденции потенциала страны: только в Колумбии экспорт творческих отраслей превышает 900 миллионов долларов США с большим запасом роста, согласно данным Creative Economy in Latin America and Caribbean: Измерения и вызовы, публикация IDB, в которой собраны данные о творческих отраслях в регионе.

Колумбия не единственная страна в регионе, которая может похвастаться такими толпами посетителей. В 2019 году карнавал в Рио-де-Жанейро, который часто называют «величайшим шоу на Земле», посетило 7 миллионов человек. Как крупнейший и самый известный карнавал в мире, город Рио-ду-Жанейро получил 875 миллионов долларов США доходов от туризма, что на 26% больше, чем в 2018 году.

Как крупнейший и самый известный карнавал в мире, город Рио-ду-Жанейро получил 875 миллионов долларов США доходов от туризма, что на 26% больше, чем в 2018 году.

дневное празднование, представляющее крупнейший культурный сектор страны. Там карнавал является ключевым компонентом экономики, поддерживаемым политикой, которая с начала 1990-е разработали адресную поддержку творческих и культурных индустрий. Ключевые инициативы включали создание Национальной карнавальной комиссии Тринидада и Тобаго (NCC), которой было поручено управление карнавалом как экономическим и культурным предприятием. Это учреждение, предназначенное для сохранения, сбора и распространения информации и знаний о праздниках.

Как карнавалы укрепляют сообщества

Чтобы понять карнавалы, нужно выйти за рамки их экономического значения и принять во внимание их социальную роль.

«Карнавал — это не только веселье и музыка. Это инструмент социального воздействия и культурного продвижения», — говорит Адольфо. «Мы работаем с детьми и молодежью, чтобы передать наши ценности и культурные проявления, научим их ценить наши корни и автохтонные ритмы».

«Мы работаем с детьми и молодежью, чтобы передать наши ценности и культурные проявления, научим их ценить наши корни и автохтонные ритмы».

Инклюзивность и разнообразие лежат в основе карнавалов. С самого начала они возникли как праздники для всех: богатых и бедных; женщины и мужчины; религиозные и неверующие. Сегодня карнавалы делают всех участников равными, стирая расовые, социальные и гендерные барьеры. Хотя они представляют собой традиции и наследие, они характеризуются способностью развиваться в ногу со временем, расширяясь и охватывая исторически маргинализированные группы.

В Тринидаде и Тобаго карнавал является «самым выражением национальной культуры», по словам доктора Кима Джонсона, директора Национальной карнавальной комиссии Тринидада и Тобаго. Эти праздники не только освещают афро- и индо-тринидадскую культуру страны, но и помогают развивать навыки молодежи, продвигая, среди прочего, уроки музыки калипсо.

Празднование развития

С течением времени карнавалы, как и любая другая традиция, должны идти в ногу не только для того, чтобы сохранить свое существование, но и для того, чтобы найти больше способов принести пользу сообществам, которым они служат, и привлечь большую аудиторию.

«Карнавалы будущего должны перестать ориентироваться исключительно на количество посетителей, которых они принимают», — заявляет Маттео Грацци, старший специалист отдела конкурентоспособности, технологий и инноваций IDB. «Чтобы превратить их в двигатели развития своих городов, местные органы власти должны усилить определенные типологии туризма».

Несмотря на то, что существует множество возможностей для интеграции карнавалов и экосистемы творческих индустрий, попытки сделать это все еще находятся в зачаточном состоянии. По этой причине в 2018 году IDB организовал мероприятие «Объединение для инноваций: совместное создание карнавала будущего» в Барранкилье, Колумбия. В нем представители национального и местного правительства присоединились к представителям частного сектора, ученым и деятелям, связанным с карнавалом, в выявлении проблем, связанных с главным праздником города, и поиске решений. Их выводы также могут принести пользу другим карнавалам региона.

Государственная политика играет большую роль в ужесточении регулирования наследия, инвестициях в фольклорные коллективы и предпринимательство, а также в появлении новых экономических моделей для защиты карнавалов. Другой переменной является устойчивость и необходимость уменьшить воздействие этих праздников на окружающую среду. Технологии, со своей стороны, предлагают оптимистичный прогноз: внедрение инноваций, таких как распознавание лиц, дополненная реальность и перевод в реальном времени, может сделать карнавалы более безопасными и доступными для населения, которое до сих пор не наслаждалось ими.

Другой переменной является устойчивость и необходимость уменьшить воздействие этих праздников на окружающую среду. Технологии, со своей стороны, предлагают оптимистичный прогноз: внедрение инноваций, таких как распознавание лиц, дополненная реальность и перевод в реальном времени, может сделать карнавалы более безопасными и доступными для населения, которое до сих пор не наслаждалось ими.

Если вы хотите узнать, как продвигать творческие индустрии в Латинской Америке, загрузите наши публикации: Творческие и культурные индустрии в возрождении городов: практическое руководство и Государственная политика в области творчества и инноваций: продвижение оранжевой экономики на латыни Америка и Карибский бассейн

Как отмечают карнавал в других частях света?

Карнавал связан с христианским календарем и изначально задумывался как период веселья и шалостей перед Великим постом, период аскезы и воздержания. Распространение христианства привело фестиваль во многие места Америки, где он смешался с различными местными традициями. Это привело к тому, что карнавал принял самые разные формы по всему миру. Тем не менее, он по-прежнему сохраняет ряд общих черт, таких как смена ролей, торжество народа над установленной властью, сокрытие своей идентичности и эксцессы. Хотите узнать больше о самых выдающихся европейских и американских карнавалах?

Это привело к тому, что карнавал принял самые разные формы по всему миру. Тем не менее, он по-прежнему сохраняет ряд общих черт, таких как смена ролей, торжество народа над установленной властью, сокрытие своей идентичности и эксцессы. Хотите узнать больше о самых выдающихся европейских и американских карнавалах?

Ивреа, Италия. На карнавале в этом городе Пьемонт проходит битва апельсинов с использованием настоящих фруктов, как в Барселоне 13 века. Фестиваль представляет собой смесь средневековых черт и отсылок к наполеоновскому вторжению 19 века. Центральное событие воссоздает народное восстание против лейтенанта Наполеона, но с большим влиянием карнавала: в основном люди борются против угнетающей силы, чтобы обеспечить свою свободу. Мероприятия фестиваля возглавляют исторические персонажи: Mugnaia, Sostituto Gran Cancelliere, Magnifico Podestá.

Венеция, Италия. Венеция проводит один из старейших и самых известных карнавалов в мире; народный праздник, восходящий к 1296 г. Он был создан венецианской олигархией как забава для населения города. Наиболее важной частью фестиваля являются костюмы и маски, специально разработанные для того, чтобы скрыть личность, пол и происхождение людей, которые их носят. Сейчас он длится две недели и сочетает в себе публичные мероприятия и частные вечеринки. Одним из лучших моментов является Volo dell’Angelo, событие, которое восходит к 16 веку. Канатоходец переходит от колокольни базилики Сан-Марко к Герцогскому дворцу, выполняя акробатические трюки на канате.

Он был создан венецианской олигархией как забава для населения города. Наиболее важной частью фестиваля являются костюмы и маски, специально разработанные для того, чтобы скрыть личность, пол и происхождение людей, которые их носят. Сейчас он длится две недели и сочетает в себе публичные мероприятия и частные вечеринки. Одним из лучших моментов является Volo dell’Angelo, событие, которое восходит к 16 веку. Канатоходец переходит от колокольни базилики Сан-Марко к Герцогскому дворцу, выполняя акробатические трюки на канате.

Кёльн, Германия . Кёльнский карнавал — одно из самых ярких событий в Северной Европе, и каждый год он начинается в 11:11 утра 11 ноября. Однако настоящий фестиваль начинается в карнавальный четверг, день, когда женщины захватывают город, полностью меняя роли, что типично для карнавала. Большой день — «розенмонтаг» (карнавальный понедельник), когда проходят парады и люди поют традиционные песни на кёльше, старом местном языке Кёльна. Festkomitee Kölner Karneval организует фестиваль с 1823 года. Каждый год он выбирает трех представителей, которые берут на себя интересные роли Богородицы, Принца и Крестьянина.

Каждый год он выбирает трех представителей, которые берут на себя интересные роли Богородицы, Принца и Крестьянина.

Мохач, Венгрия. Население этого венгерского города хорватского происхождения празднует карнавал, который с 2009 года включен в список нематериального наследия человечества ЮНЕСКО. Самой необычной особенностью фестиваля являются костюмы «бусос»: группы мужчин, одетых в шкуры животных, с колокольчиками. и носят демоноподобные деревянные рогатые маски. Происхождение этого карнавала, на который также повлияли Хорватия, Сербия и Словения, неясно. Но есть местная легенда, которая гласит, что во время османского нашествия местному населению приходилось прятаться в лесу и что они иногда совершали набеги на деревни, одетые таким образом, чтобы изгнать турецкого врага.

Новый Орлеан, США. Это город с сильным французским колоритом, и это хорошо видно по его карнавалу. Большой день — Марди Гра, последний день карнавала, когда проходит больше парадов. Фестиваль организован вокруг «круев» или социальных клубов, некоторым из которых более ста лет, и каждый из них имеет свою собственную программу. Во время парадов с поплавков сбрасывают тысячи ожерелий из пластиковых бусин. Они стали символом этого карнавала. Оладьи, продукты питания, которые не так легко найти где-либо еще в Соединенных Штатах, типичны для этого фестиваля с сильным французским влиянием.

Фестиваль организован вокруг «круев» или социальных клубов, некоторым из которых более ста лет, и каждый из них имеет свою собственную программу. Во время парадов с поплавков сбрасывают тысячи ожерелий из пластиковых бусин. Они стали символом этого карнавала. Оладьи, продукты питания, которые не так легко найти где-либо еще в Соединенных Штатах, типичны для этого фестиваля с сильным французским влиянием.

Оруро, Боливия. Несмотря на то, что он не очень известен, это второй по величине карнавал в мире после Рио-де-Жанейро по количеству людей, которых он привлекает. Миллионы людей в красочных маскарадных костюмах, принадлежащих к различным социальным группам, толпятся на улице и маршируют в такт типичным танцам, таким как диаблада, капоралес, сури и вака вака. Карнавал завершается грандиозным парадом продолжительностью более пятнадцати часов, который заканчивается рано утром в воскресенье. Этот фестиваль, который проводится в честь Богоматери Форадады, представляет собой интересное сочетание испанских и местных религиозных традиций. По всем этим причинам в 2003 г. он был внесен в список нематериального наследия человечества ЮНЕСКО9.0005

По всем этим причинам в 2003 г. он был внесен в список нематериального наследия человечества ЮНЕСКО9.0005

Барранкилья, Колумбия. Его истоки восходят к 19 веку, а неделю торжеств собирает миллион человек. Это один из самых выдающихся карнавалов в Латинской Америке. Кульминация карнавала приходится на субботу, когда битва цветов под предводительством королевы карнавала открывает празднества. Он был включен в список нематериального наследия человечества ЮНЕСКО с 2003 года из-за множества танцев и традиционных костюмов, таких как маримонда, гарабато, конго и монокуко. Другие выдающиеся особенности включают маски «торито», сатирические прокламации (литании) и празднования под открытым небом.

Рио-де-Жанейро, Бразилия . Карнавал в Рио-де-Жанейро — самый известный бразильский карнавал, который аналогичным образом отмечается в других городах, таких как Сальвадор-де-Баия, Сан-Паулу и Арресифе. Это смесь португальской, испанской и афро-бразильской культур.

4 Четверг — перелом

4 Четверг — перелом