О проведении Всероссийского конкурса экологических рисунков

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Костромской области «Эколого-биологический центр «Следово» им. Ю.П. Карвацкого» доводит до вашего сведения, что согласно приказа департамента образования и науки Костромской области №1760 от 31.10.2022 в ноябре 2022 года – марте 2023 года проводится региональный этап «Всероссийского конкурса экологических рисунков».

В конкурсе могут принять участие дети в возрасте от 5 до 18 лет и молодежь в возрасте от 18 лет и старше, проживающие на территории Костромской области.

Конкурс проводится в три этапа:

- школьный этап: с 1 ноября 2022 по 30 ноября 2022г.;

- муниципальный этап: с 1 декабря 2022 по 28 декабря 2022 г.;

- региональный этап: с 29 декабря 2022 г. по 1 марта 2023 г.;

Приём заявок на региональный этап: с 29 декабря 2022 г. по 31 января 2023 г.;

Экспертиза и оценка работ на региональном уровне: с 1 по 28 февраля 2023 г. ;

;

Конкурс проводится по следующим номинациям:

«Мир воды» — рисунки, изображающие водные экосистемы и их обитателей, и затрагивающие проблемы охраны водных ресурсов планеты;

«По лесной тропинке» — рисунки о лесе и его обитателях, а также о проблемах сохранения лесных экосистем;

«Домашние питомцы» — рисунки, изображающие домашних животных, приветствуются сюжетные картины, отражающие характер питомцев и отношения с хозяевами;

«Экологическая среда города» — рисунки, отражающие экологические проблемы и возможные пути улучшения городской среды обитания;

«Заповедные уголки родного края» — рисунки, посвященные особо охраняемым природным территориям (далее — ООПТ): заказникам, заповедникам, памятникам природы и их обитателям; приветствуется региональный компонент, обязательно указать название ООПТ;

«Родные пейзажи» — рисунки, основным предметом изображения которых является первозданная либо в той или иной степени преображённая человеком природа, рисунки, отражающие красоту родной природы; региональный компонент приветствуется;

«Охраняемые растения и животные» — рисунки, изображающие растения и животных, занесенных в Красную книгу; региональный компонент приветствуется;

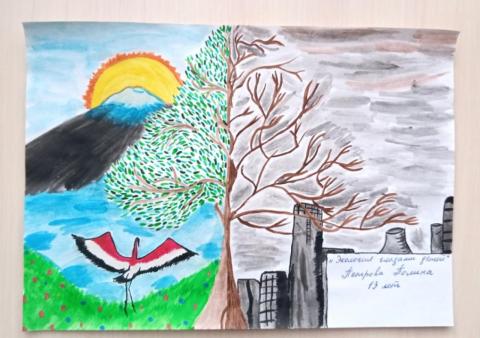

«Зеленое будущее планеты» — рисунки, отражающие возможное будущее планеты и цивилизации, размышление о позитивных вариантах развития, построенных на сотрудничестве человека и природы;

«Здоровье нашей планеты в наших руках» — рисунки, изображающие различные виды природоохранной деятельности детей и взрослых;

«Профессия Эколог» — рисунки, изображающие реальные и возможные профессии будущего, которые будут связаны с экологией, охраной и бережным отношением к природе. Возможно изображение специалистов этих профессий за работой.

Возможно изображение специалистов этих профессий за работой.

Официальная информация о Конкурсе на сайте: https://ecorisunok.fedcdo.ru/

Информация о региональном этапе Конкурса на сайте

Конкурсные работы отсылать не позднее 31 января на электронную почту ebc_konkurs@mail.ru. (с пометкой «Конкурс экологических рисунков»), с заполненной анкетой-заявкой (Приложение ).

Просим довести данную информацию до образовательных организаций с рекомендацией участия в мероприятии.

По всем вопросам обращаться по телефону 8 4942 50-12-95, Третьяков Вячеслав Валерьевич, методист. Веселов Олег Александрович, зав. отделом.

Конкурс экологических рисунков 2022 — МБОУ ДПО «НМЦ»

С целью привлечения внимания детей и молодежи к проблемам сохранения окружающей среды, формирование экологически грамотного стиля жизни и повышения уровня экологической культуры, усиление роли художественного творчества как средства экологического и гражданско-патриотического воспитания проводится муниципальный этап регионального конкурса экологических рисунков.

Какой рисунок можно нарисовать на тему экологии?

Прежде всего конечно рисунки должны и воспитывать, и учить всех и взрослых, и детей, любить и беречь природу. Юные художники в своих рисунках могут проявить фантазию и изобразить свое бережное отношение к природе и ко всему живому на Земле.

Основная задача художника – замечать красоту, которая нас окружает и делиться ею с другими.

Конкурс проводился по нескольким номинациям. Мы предлагаем вам рисунки юных художников Ленинска-Кузнецкого:

«Мир воды»

рисунки, изображающие водные экосистемы и их обитателей, и затрагивающие проблемы охраны водных ресурсов планеты

«По лесной тропинке»

рисунки о лесе и его обитателях, а также о проблемах сохранения лесных экосистем

«Домашние питомцы»

рисунки, изображающие домашних животных, приветствуются сюжетные картины, отражающие характер питомцев и отношения с хозяевами; номинация проводится в партнерстве с ООО «Нестле Россия»

«Экологическая среда города»

рисунки, отражающие экологические проблемы и возможные пути улучшения городской среды обитания

«Заповедные уголки родного края»

рисунки, посвященные особо охраняемым природным территориям (далее – ООПТ): заказникам, заповедникам, памятникам природы и их обитателям; приветствуется региональный компонент, обязательно указать название ООПТ

«Родные пейзажи»

рисунки, основным предметом изображения которых является первозданная или преображённая человеком природа, рисунки, отражающие красоту родной природы; региональный компонент приветствуется

«Охраняемые растения и животные»

рисунки, изображающие растения и животных, занесенных в Красную книгу; региональный компонент приветствуется

«Зеленое будущее планеты»

рисунки, отражающие возможное будущее планеты и цивилизации, размышление о позитивных вариантах развития, построенных на сотрудничестве человека и природы

«Здоровье нашей планеты в наших руках»

рисунки, изображающие различные виды природоохранной деятельности детей и взрослых

«Профессия Эколог»

рисунки, изображающие реальные и возможные профессии будущего, которые будут связаны с экологией, охраной и бережным отношением к природе. Возможно изображение специалистов этих профессий за работой

Возможно изображение специалистов этих профессий за работой

На муниципальный этап Всероссийского конкурса экологических рисунков было представлено 508 работ участников. На региональный этап ежегодного Всероссийского конкурса экологических рисунков были допущены к рассмотрению областной комиссии 56 работ участников из 45 образовательных организаций Ленинск-Кузнецкого ГО.

Муниципальный этапа регионального конкурса экологических рисунков был проведен в соответствии с приказом от 02.11.2022 № 627 в период с 07.11.2022 года по 19.12.2022 года. В конкурсе приняли участие обучающиеся школ № 1, 2, 3, 7, 8, 15, 19, 20, 37, 38, 42,73, гимназии №12, 18 воспитанники МБДОУ № 3, 7, 9, 16, 51, 9, 16, 22, 24, 30, 32Э, 34, 37, 39, 42, 48, 49, 53,56, 61, 62. На конкурс представлено 508 творческих работ.

Ответственный за проведение конкурса

Мананникова Людмила Гавриловна

+7 (38456) 5-41-08

- Приказ управления образования администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа от 02.

11.2022 №627 «О проведении муниципального этапа регионального конкурса экологических рисунков»

11.2022 №627 «О проведении муниципального этапа регионального конкурса экологических рисунков» - Приказ управления образования администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа от 13.01.2023 №62 «Об итогах муниципального этапа регионального конкурса экологических рисунков»

Поделись этой страницей в социальных сетях:

Экологическая ситуация в России: проблемы, активистские стратегии, изменения

Новый трехлетний исследовательский проект

Reside/Sustain: финский и российский опыт/инициативы/практики при поддержке Kone Foundation, посвященный деятельности резидентуры и ее экологическим возможностям, стартовал в течение программа Connecting Points. Проект исследует роль арт-резиденций в обеспечении устойчивого развития в Финляндии и России и направлен на то, чтобы ответить на вопросы о том, как резиденции могут предоставить платформу для множества аспектов, необходимых для экологических действий и изменений.

Проект представляет собой сотрудничество между тремя отдельными практиками,

Мииной Худжала, Адель Ким и Ангелиной Давыдовой, , каждый из которых раскрывает свои конкретные области знаний, а также связи с более широкой институциональной структурой.Анна Козонина взяла интервью у участников проекта, чтобы пролить свет на их предысторию и перспективы.

Ангелина Давыдова. Фото Rybakov Foundation

Второе интервью цикла — беседа с Ангелиной Давыдовой, петербургским журналистом, специализирующимся на экологии и окружающей среде в современной России, директором общественной организации, разрабатывающей пути сотрудничества России и ЕС по экологические и климатические проблемы.

Анна: Это интервью предназначено для того, чтобы англо- и русскоязычные читатели могли ознакомиться с общей экологической ситуацией в современной России. Тема очень широкая, поэтому предлагаю пройтись по основным вопросам, чтобы помочь аудитории освоиться, и сосредоточиться на вашем экспертном мнении. Начнем с того, что в общих чертах обрисуем самые острые экологические проблемы в России прямо сейчас.

Начнем с того, что в общих чертах обрисуем самые острые экологические проблемы в России прямо сейчас.

Ангелина: Россия очень большая и неравномерно заселенная. Две трети населения проживает в европейской части страны, а в азиатской части люди в основном проживают вдоль южной границы. Соответственно есть районы очень плотного заселения, например Москва, все вокруг и другие крупные города европейской части России. Есть, наоборот, территории очень рыхлого заселения. Поэтому очень сложно дать общий ответ об экологических проблемах, так как большинство из них имеют региональное происхождение.

В целом можно сказать, что есть глобальные и локальные проблемы. Двумя основными глобальными проблемами являются изменение климата и сокращение биоразнообразия. Изменение климата в последнее время стало более заметным: игнорировать эту проблему уже не могут ни политики, ни бизнес, ни обычные люди. Однако проблемой биоразнообразия в России пока занимаются только специалисты.

Что касается региональных и местных проблем, то одной из самых больших и признанных проблем являются мусор и отходы. Сегодня тема сокращения и переработки отходов интересует всех: очень много гражданских инициатив, в отдельных регионах постоянно возникают волны протестов. Здесь можно упомянуть протесты против действующих (как в Московской области) или планируемых мусоросжигательных заводов (как в Татарстане) или свалок (также Московская область, в Шиесе и др.)

Другой местной проблемой является загрязнение воздуха и воды, а также проблема доступа к информации о состоянии окружающей среды. Еще одна проблема, актуальная в первую очередь для городского или урбанизированного контекста, — это, конечно же, вопрос о зеленых насаждениях. Проводятся региональные кампании по сохранению парков и озеленению. Примеры тому — инициатива с парком «Заросли» в Санкт-Петербурге и акция в защиту Черняевского леса в Перми.

Каждую весну и лето возникают лесные пожары. В отдельные годы эта проблема выходила на федеральный и даже международный уровень, как, например, пожары в Сибири в 2019 году. . Но чаще всего это локальные трудности отдельных регионов.

. Но чаще всего это локальные трудности отдельных регионов.

Все эти проблемы, как правило, находятся в центре внимания общественности и привлекают внимание как политиков, так и широкой публики. Но есть еще проблемы, менее заметные для общественности и остающиеся исключительно заботой специалистов. Это, например, сокращение водных ресурсов и опустынивание, характерное для юга России, например в Калмыкии и Дагестане. Для ряда регионов, в том числе и Арктики, стоит вопрос о так называемом накопленном экологическом ущербе. Это ущерб от деятельности советских предприятий, давно прекративших свою работу, но негативные экологические последствия которых все еще присутствуют и ощутимы, и с ними нужно бороться. Кроме того, всегда есть конкретные примеры загрязнения от промышленных предприятий. Особенно это касается Урала и Сибири.

Анна: Можно подробнее динамику распределения экологических проблем по регионам?

Ангелина: В малонаселенных регионах с низкой экономической активностью, конечно, экологическая ситуация всегда будет лучше. Там, где больше людей, хозяйственной деятельности и выше антропогенная нагрузка на окружающую среду, ситуация хуже. Идеальные регионы, наверное, в средней полосе России: людей мало, промышленная и экономическая активность в целом низкая.

Там, где больше людей, хозяйственной деятельности и выше антропогенная нагрузка на окружающую среду, ситуация хуже. Идеальные регионы, наверное, в средней полосе России: людей мало, промышленная и экономическая активность в целом низкая.

Если рассматривать взаимосвязь конкретных проблем и регионов, то лесные пожары в основном характерны для Сибири и Дальнего Востока. Промышленное загрязнение городов характерно для городов Урала и Сибири. Ряд проблем характерен для крупных городов, независимо от того, в какой части страны они расположены. Если это крупный город, то будут проблемы с загрязнением воздуха. Существует также проблема устаревшей водной инфраструктуры, когда не полностью очищаются стоки, а, следовательно, загрязняются водные ресурсы. Это зависит не только от региона, но и от плотности населения и производственной деятельности.

Анна: Интересно, как организованы исследования и управление этими проблемами в России и какие есть инстанции, вовлеченные в экологические процессы. Государство, крупные компании, активисты? Что это за игроки и как они между собой связаны?

Государство, крупные компании, активисты? Что это за игроки и как они между собой связаны?

Ангелина: Здесь опять следует говорить о местной специфике. Отношения между игроками в разных регионах могут быть устроены по-разному. Но если попытаться дать общую картину, то получится следующий расклад.

С одной стороны, существует научное сообщество, которое собирает данные и публикует регулярные отчеты о том, как меняется климат в России и как обстоят дела с окружающей средой. Ряд регионов готовят очень хорошие отчеты о состоянии окружающей среды в конкретных местах. Например, в Москве и Санкт-Петербурге раз в год публикуются подробные аналитические отчеты. Во многих других регионах это не так.

Ситуация с политическими акторами и властью тоже довольно сложная. С одной стороны, на протяжении последних лет федеральные власти пытаются реформировать природоохранное законодательство. Это реформа системы обращения с отходами, реорганизация лесной отрасли, введение нормирования предприятий на основе наилучших доступных технологий, установление углеродного регулирования в России. С другой стороны, предпринимаются попытки смягчить природоохранное законодательство по ряду пунктов, зачастую под давлением крупного бизнеса. Сейчас, например, компании в очередной раз пытаются изменить законодательство об особо охраняемых природных территориях, чтобы упростить правила изъятия части территорий под застройку. Это делается в интересах крупных коммерческих игроков, которые хотят развивать там туризм и строить курорты. С такими попытками пытаются бороться экологи.

С другой стороны, предпринимаются попытки смягчить природоохранное законодательство по ряду пунктов, зачастую под давлением крупного бизнеса. Сейчас, например, компании в очередной раз пытаются изменить законодательство об особо охраняемых природных территориях, чтобы упростить правила изъятия части территорий под застройку. Это делается в интересах крупных коммерческих игроков, которые хотят развивать там туризм и строить курорты. С такими попытками пытаются бороться экологи.

Анна: В последнее время работа экоактивистов становится все более заметной, несмотря на то, что в России это делать очень сложно по политическим причинам. С чем вы связываете рост такой активности в стране?

Ангелина: Да, действительно, несмотря на то, что в России постоянно усиливается давление на активистов, в последнее время активизировалась деятельность различных групп. С одной стороны, это связано с влиянием общей международной повестки дня, которая в последнее время пытается выделить вопросы охраны окружающей среды и устойчивого развития. С другой стороны, исследования показывают связь между экономическим ростом и экологическим сознанием. Несмотря на то, что реальные доходы россиян в основном снижаются с 2014 года, ВВП страны на душу населения за последние 20 лет вырос почти вдвое. Углубление в экологические проблемы и требование доступа к экологическим данным постепенно становится новой нормой. И, конечно же, группы активистов возникают в ответ на насущные экологические проблемы в тех или иных местах. Поэтому экоактивизм чаще всего носит региональный, локальный и гиперлокальный характер.

С другой стороны, исследования показывают связь между экономическим ростом и экологическим сознанием. Несмотря на то, что реальные доходы россиян в основном снижаются с 2014 года, ВВП страны на душу населения за последние 20 лет вырос почти вдвое. Углубление в экологические проблемы и требование доступа к экологическим данным постепенно становится новой нормой. И, конечно же, группы активистов возникают в ответ на насущные экологические проблемы в тех или иных местах. Поэтому экоактивизм чаще всего носит региональный, локальный и гиперлокальный характер.

Протесты в Шиесе / Фото Алексея Липницкого (ТАСС)

Анна: На каких экологических проблемах сосредоточены активисты в России?

Ангелина: Обычно они выбирают вопросы, актуальные для их родного региона. Это может быть работа предприятий, загрязняющих окружающую среду, уничтожение зеленых насаждений в городских районах, незаконные рубки, загрязнение воды и воздуха, строительство новых и потенциально опасных заводов и мусоросжигательных заводов, отсутствие доступа к достоверным экологическим данным, проблема управление мусором и отходами.

Анна: А в каких форматах экоактивизм существует в России?

Ангелина: Существует несколько распространенных форматов. Первыми и наиболее заметными в СМИ являются протестные группы. Это краткосрочные объединения, возникающие вокруг конкретной локальной проблемы и, как правило, не образующие долгосрочных устойчивых инициатив. Это могут быть объединения жителей против локального источника загрязнения — например, промышленного предприятия или мусоросжигательного завода, или против застройки территорий зеленых насаждений. Из наиболее громких примеров последних лет можно вспомнить начавшуюся в 2018 г. кампанию против строительства полигона на станции Шиес в Архангельской области9.0015

Здесь, как правило, активисты организуются через социальные сети и заканчивают работу, как только конфликт разрешается. Но иногда эти группы образуют ассоциации, объединенные общими проблемами и интересами. Это, например, Зеленая коалиция Санкт-Петербурга, целью которой является консолидация всех общественных групп, борющихся против уничтожения парков и зеленых насаждений, или Ассоциация экогрупп Москвы и Московской области.

Другой вид деятельности – когда активисты своими действиями пытаются компенсировать отсутствие государственной или муниципальной инфраструктуры. Эта тенденция наиболее заметна на примере раздельного сбора мусора. Там, где сортировка не организована, активисты пытаются устроить ее самостоятельно. Отличным примером является движение «Раздельный сбор», которое действует по всей стране. Это инициатива по созданию новой мусорной инфраструктуры — например, организация пунктов сбора мусора, развитие образовательных проектов.

Третий вид активности сосредоточен на общественном мониторинге и надзоре за экологической и градостроительной политикой на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Обычно они сосредоточены на процессе реализации проекта и распределении бюджета. Независимые наблюдатели иногда также разрабатывают альтернативные методы и инструменты оценки экологических данных — особенно когда данные труднодоступны или ненадежны — или инициируют кампании по обеспечению доступа к экологической информации, требуя прозрачности и подотчетности. Активисты, например, создают свои альтернативные карты загрязнения, раздают местным жителям мобильные устройства для мониторинга качества воздуха, а затем объединяют эти данные в интегрированную карту. Среди других примеров здесь можно вспомнить проекты «Красноярск. «Небо» («Красноярск. Небо») и «Челябинск, дышы» («Челябинск, дыши»).

Активисты, например, создают свои альтернативные карты загрязнения, раздают местным жителям мобильные устройства для мониторинга качества воздуха, а затем объединяют эти данные в интегрированную карту. Среди других примеров здесь можно вспомнить проекты «Красноярск. «Небо» («Красноярск. Небо») и «Челябинск, дышы» («Челябинск, дыши»).

Анна: Активисты обычно выступают как самоорганизации, противодействующие действиям властей, или есть примеры более формальных методов и сотрудничества с государством?

Ангелина: Самоорганизация и массовые инициативы – обычное явление. Как правило, люди объединяются через неформальные каналы — в основном социальные сети, через которые они обмениваются информацией, публикуют статистику, повышают свою узнаваемость среди широкой аудитории. Помимо социальных сетей, активисты используют информационные технологии с открытым исходным кодом, в том числе картографические технологии, веб-платформы, приложения и другие удобные интерфейсы, обеспечивающие более широкое участие общественности. Несколько экогрупп тесно сотрудничают с экспертами из «Теплица социальных технологий» («Теплица социальных технологий»), неправительственной организации, которая помогает активистам интегрировать цифровые онлайн-инструменты для поиска лучших решений их проблем.

Несколько экогрупп тесно сотрудничают с экспертами из «Теплица социальных технологий» («Теплица социальных технологий»), неправительственной организации, которая помогает активистам интегрировать цифровые онлайн-инструменты для поиска лучших решений их проблем.

Но есть и примеры сотрудничества с властями. Например, ежегодно проходящий в Москве Российский гражданский форум является площадкой для экологических групп, где они координируют свою работу и вырабатывают общую позицию по вопросам экологической политики. Ежегодная конференция Российского социально-экологического союза собирает представителей гражданского общества, занимающихся такими вопросами, как энергоэффективность и возобновляемые источники энергии. Они пытаются выработать разумную обратную связь с международной и российской климатической политикой. Затем их мнение доводится до сведения российских властей и международного сообщества на климатических конференциях ООН.

Однако продуктивное сотрудничество с лицами, принимающими решения, не всегда достижимо. Особенно сложно, если объект протеста касается коррупционной схемы с участием местных властей и представителей бизнеса. В этом случае гражданские активисты могут организовывать акции протеста и пытаться привлечь внимание региональных или федеральных властей к проблеме, обращаться в суды при поддержке профессиональных юристов или действовать сразу на нескольких уровнях. Иногда, конечно, активисты преследуются властями и вынуждены покинуть регион, а то и страну.

Особенно сложно, если объект протеста касается коррупционной схемы с участием местных властей и представителей бизнеса. В этом случае гражданские активисты могут организовывать акции протеста и пытаться привлечь внимание региональных или федеральных властей к проблеме, обращаться в суды при поддержке профессиональных юристов или действовать сразу на нескольких уровнях. Иногда, конечно, активисты преследуются властями и вынуждены покинуть регион, а то и страну.

Анна: Вернемся к списку значимых фигур на экологической сцене. Вы упомянули о вовлечении бизнеса и лоббистских процедурах, проводимых компаниями для достижения своих коммерческих целей, которые могут нанести вред окружающей среде. Но есть ли положительные примеры экологической активности со стороны коммерческого сектора и тенденции развития экологически сознательного бизнеса в целом?

Ангелина: Безусловно, на российский бизнес влияют глобальные экологические тренды. Если еще несколько лет назад крупные корпорации могли скептически относиться к темам устойчивого развития или изменения климата, то сейчас в эти обсуждения включаются даже нефтегазодобывающие компании, собирая планы по декарбонизации и составляя отчеты по устойчивому развитию. Но, конечно, во многих случаях компании просто поддерживают эти идеи на словах.

Но, конечно, во многих случаях компании просто поддерживают эти идеи на словах.

Есть также новые предприятия, которые изначально позиционируют себя как заботящиеся об окружающей среде. Примерами могут служить небольшие магазины, торгующие товарами без упаковки, региональные бренды одежды местного производства. Появляется все больше и больше органических фермеров, это еще один интересный сектор, который понимает, что промышленное сельское хозяйство вредно для окружающей среды. Эко- и социально ориентированные компании постоянно появляются в малом и среднем бизнесе.

Анна: Какая может быть мотивация для бизнеса быть экологичным, помимо давления трендов?

Ангелина: В первую очередь компании мотивируют репутационные риски. С каждым годом появляется все больше международных требований, заставляющих бизнес быть прозрачным и инвестировать в устойчивое развитие. Этого же начинают требовать и инвесторы, так что есть прямой экономический стимул. Еще одним мотивом являются новые государственные стандарты производства и выбросов. Кроме того, чтобы получить большую долю рынка, компаниям часто приходится открывать ниши экологически ориентированных продуктов.

Кроме того, чтобы получить большую долю рынка, компаниям часто приходится открывать ниши экологически ориентированных продуктов.

Фестиваль ЭКОКУП, Санкт-Петербург, 2019

Анна: Есть такое понятие, как гринвошинг. Этот термин описывает ситуацию, при которой экологическая повестка используется бизнесом или любыми другими институтами (в том числе культурными) в качестве пиар-технологии для продолжения своей деятельности. То есть происходит экологизация предприятия или учреждения, но на самом деле эффект от такой деятельности либо никак не помогает окружающей среде, либо даже ухудшает ее. Есть ли исследования реальной экологической эффективности новых ‘ экобизнес ‘ в России?

Ангелина: Я бы сказала, что нужно рассматривать каждую ситуацию отдельно и следить за отчетами экологических и экспертных организаций, так как именно они чаще всего «вскрывают» случаи гринвошинга. В российской практике этим занимаются либо профессиональные экологические организации, такие как Гринпис, либо журналисты и экоблогеры, либо экспертные центры, например, Экосоюз, который в том числе занимается вопросами экологической сертификации. Боюсь, на сегодняшний день не существует универсальных способов проверить, имеет ли место гринвошинг.

Боюсь, на сегодняшний день не существует универсальных способов проверить, имеет ли место гринвошинг.

Анна: Проект Reside/Sustain, в рамках которого мы проводим это интервью, исследует, как творческие резиденции могут быть акторами устойчивого развития. Насколько термин ‘ устойчивость ’ используется в России и что под ним подразумевается?

Ангелина: Устойчивое развитие предполагает гармоничное сочетание экономических, экологических и социальных факторов. Как и везде в мире, под устойчивым развитием в России понимается экономическое развитие, чувствительное к экологической и социальной составляющим, не разрушающее окружающую среду и не пытающееся уменьшить ее вредное воздействие, учитывающее социальные факторы: благосостояние людей, снижение неравенства , улучшение благосостояния.

В качестве замечания следует отметить, что иногда возникает путаница в понимании этого термина в русском языке, поскольку перевод слова «устойчивый» на русский язык близок к понятию «стабильность». Иногда экономисты, говоря об устойчивом развитии, имеют в виду «устойчиво развивающуюся» экономику, и это может не включать экологические и социальные факторы.

Иногда экономисты, говоря об устойчивом развитии, имеют в виду «устойчиво развивающуюся» экономику, и это может не включать экологические и социальные факторы.

Но в целом использование этого термина в русскоязычном контексте соответствует мировым тенденциям и общему пониманию. И, насколько я вижу, повестка дня в области устойчивого развития в России, безусловно, активизировалась в последние годы.

Анна: Заметили ли Вы какие-либо изменения в поведенческих аспектах и культивирование экологически сознательного поведения у населения России за последние годы? Похоже ли это на актуальную повестку для широкой аудитории, есть ли образовательные программы, помогающие людям разобраться в основных экологических проблемах?

Ангелина: Мне кажется, что вопросы этичного и осознанного потребления становятся все более популярными среди широкой общественности. В ответ на этот запрос появляются образовательные программы и активистские инициативы, развивается экологическое блогинг.

В этом замешано много действующих лиц. С одной стороны, традиционно присутствуют инициативы НПО, общественных организаций и государства. С другой стороны, в последние годы появилось много предприятий, которые способствуют устойчивому потреблению и позволяют покупателям выбирать более этичные и экологически безопасные бренды. Возьмем пример «Тепер так» («Отныне — так будет»). Это группа единомышленников, которые, с одной стороны, помогают обычным людям встать на путь бережного потребления, а с другой стороны, помогают малому и среднему бизнесу находить решения, ведущие к уменьшению количества мусора. и потребления ресурсов, а также создавать доступные услуги для осторожных потребителей.

Экоблогеры много делают в этой сфере — в последнее время их целый сектор появился в Instagram, ВКонтакте, Facebook и YouTube. В основном эти люди рассказывают своей аудитории, из чего сделаны те или иные продукты, комментируют состав продуктов, открывают дискуссии о сертификации товаров, тестируют на себе экологически чистые продукты.

Анна: Как вы думаете, какую роль может сыграть искусство в повышении устойчивости?

Ангелина: Наверное, познавательно — можно рассказать о проблемах и способах их решения, привлечь внимание.

Анна: А какова может быть роль резиденций?

Ангелина: С одной стороны, резиденция – это, как правило, конкретное место, его работа погружена в местный контекст, и художники проводят там много времени. Это значит, что резиденция может дать художникам возможность изучать окружающую среду, глубже вникать в экологическую и социальную составляющие своего пребывания в ней, а значит, работать над вопросами устойчивого развития.

С другой стороны, резиденция — это то, что позволяет художникам сделать перерыв, поставить себя в новую ситуацию и подумать о том, как региональное соединяется с глобальным, исследовать эти связи и демонстрировать другим.

Кроме того, резиденции работают не только с художниками, но и с широкой публикой, проводят выставки, работают с местными сообществами, показывают результаты деятельности художников, поэтому могут выполнять просветительскую функцию. Вот три основных направления работы, которые я могу выделить.

Вот три основных направления работы, которые я могу выделить.

Андреа Станислав, Дин Лозов и Ангелина Давыдова – Reflect – II. 2018. Photo- Jaani Föhr

Анна: Каков ваш личный интерес в участии в проекте Reside/Sustain?

Ангелина: Мне нравятся проекты на стыке разных сфер. Всегда интересно работать с людьми, которые интересуются вашей областью и вашим опытом, но мыслят совершенно по-другому и работают другими методами исследования и выразительными средствами.

Я сам начал свой путь в экологии в 2008 году благодаря проекту Moving Baltic Sea, который соединил экологию и культуру. Он был организован как движущийся фестиваль: от северного побережья Германии к южному побережью Балтийского моря шел корабль, и в каждом городе, где он останавливался, происходили события, связывающие экологию и культуру. Были дискуссии, кинопоказы экологических фильмов на парусах, театрализованные представления, фотовыставки — в нем участвовало множество сред. В Санкт-Петербурге я регулярно принимаю участие и помогаю фестивалю ЭкоКубок. Его организаторы привозят в Россию лучшие экологические фильмы со всего мира и демонстрируют их на различных площадках, устраивают дискуссии, мастер-классы, тем самым привлекая широкую аудиторию к экологическим проблемам.

Его организаторы привозят в Россию лучшие экологические фильмы со всего мира и демонстрируют их на различных площадках, устраивают дискуссии, мастер-классы, тем самым привлекая широкую аудиторию к экологическим проблемам.

В 2019 году я участвовал в Баренцевом фестивале экологических фильмов. Он проходил частично в Петрозаводске, частично в Йоэнсуу в Финляндии. На фестивале также были представлены экологические фильмы, состоялись дискуссии по вопросам устойчивого развития, климата, циклической экономики, для горожан прошли мастер-классы об экологичном образе жизни, а для профессионалов киноиндустрии был проведен отдельный семинар о том, как сделать кинопроизводство процесс более экологически чистый.

В 2018 году я участвовал в биеннале экологического искусства в городе Ии на западном побережье Финляндии. Там у нас был совместный российско-американский проект с художниками Андреа Станиславом и Дином Лозовым, где я отвечал за экологическую составляющую. Мы провели несколько десятков интервью с жителями города, расспросив их о различных аспектах изменений в области климата и экологической ситуации за последние десятилетия. Из их высказываний мы сделали аудиоработу и напечатали их портреты на мини-значках, которые Андреа и Дин затем надели на свою одежду, гуляя по городу в день презентации проекта.

Из их высказываний мы сделали аудиоработу и напечатали их портреты на мини-значках, которые Андреа и Дин затем надели на свою одежду, гуляя по городу в день презентации проекта.

Итак, я надеюсь обогатить проект Reside and Sustain своим опытом и пониманием проблем климата в современной России, а также принять участие в разработке более глубоких идей о том, как резиденции могут быть акторами устойчивого развития.

Под редакцией Даны Нейлсон

Изменение климата изменит Россию

Когда американские политики размышляют о траектории развития России, они, как правило, сосредотачиваются на лидерстве и долголетии президента Владимира Путина и характере его режима, а также на растущих авторитарных тенденциях Кремля внутри страны. и отравление деятелей оппозиции, о российском ядерном арсенале и кибер-возможностях, или о проецировании Россией власти за рубежом, от вмешательства в выборы до военных интервенций на Украине и в Сирии. Изменение климата редко попадает в шорт-лист. Тем не менее именно изменение климата, равно как и любой другой политик или набор политических мер, окажет сильнейшее влияние на стратегическое будущее России, изменяя ее политику, экономику и общество на десятилетия вперед.

Тем не менее именно изменение климата, равно как и любой другой политик или набор политических мер, окажет сильнейшее влияние на стратегическое будущее России, изменяя ее политику, экономику и общество на десятилетия вперед.

Россия нагревается в 2,5 раза быстрее, чем остальной мир. В 2020 году в регионах по всей России наблюдались самые высокие температуры за всю историю наблюдений, что привело к лесным пожарам, охватившим площадь размером с Грецию и выбрасывающим в атмосферу на треть больше углекислого газа, чем в 2019 году (на российские леса приходится пятая часть всего мира). Внезапные наводнения в Сибири уничтожили целые деревни и вытеснили тысячи жителей. В 2020 году снежный покров был на рекордно низком уровне, а площадь арктического морского льда сократилась до второго наименьшего значения за более чем 40 лет.

Вечная мерзлота, покрывающая почти две трети территории России, быстро тает. Более резкие циклы замерзания-оттаивания в недрах разрушают городскую инфраструктуру в арктических городах России, где проживает более 2 миллионов человек, и представляют растущую опасность для 200 000 километров российских нефте- и газопроводов, не говоря уже о тысячах миль автомобильных и железных дорог. линии, соединяющие одни из самых широких рек России. Таяние вечной мерзлоты недавно разрушило резервуар для хранения дизельного топлива недалеко от арктического города Норильска, вылив 21 000 тонн дизельного топлива в реку Амбарная и прилегающие недра. Это было связано со вспышками сибирской язвы и открытием обширных метановых кратеров. При нынешней скорости оттаивания — примерно 1 градус Цельсия в десятилетие — слой вечной мерзлоты в России полностью перестанет промерзать через три десятилетия. Это может привести к потенциально катастрофическим разовым выбросам углерода в атмосферу, что уже не будет проблемой только России. Согласно одному исследованию, от 30 до 9Сокращение приповерхностной вечной мерзлоты на 9 процентов приведет к выбросу в атмосферу дополнительно от 10 до 240 миллиардов тонн углерода и метана и к 2100 году потенциально поставит земной шар «на грань». Россия уже является четвертым по величине источником выбросов парниковых газов с учетом на 4,6 процента всех глобальных выбросов.

линии, соединяющие одни из самых широких рек России. Таяние вечной мерзлоты недавно разрушило резервуар для хранения дизельного топлива недалеко от арктического города Норильска, вылив 21 000 тонн дизельного топлива в реку Амбарная и прилегающие недра. Это было связано со вспышками сибирской язвы и открытием обширных метановых кратеров. При нынешней скорости оттаивания — примерно 1 градус Цельсия в десятилетие — слой вечной мерзлоты в России полностью перестанет промерзать через три десятилетия. Это может привести к потенциально катастрофическим разовым выбросам углерода в атмосферу, что уже не будет проблемой только России. Согласно одному исследованию, от 30 до 9Сокращение приповерхностной вечной мерзлоты на 9 процентов приведет к выбросу в атмосферу дополнительно от 10 до 240 миллиардов тонн углерода и метана и к 2100 году потенциально поставит земной шар «на грань». Россия уже является четвертым по величине источником выбросов парниковых газов с учетом на 4,6 процента всех глобальных выбросов. Его выбросы на душу населения являются одними из самых высоких в мире: на 53% выше, чем в Китае, и на 79% выше, чем в Европейском Союзе.

Его выбросы на душу населения являются одними из самых высоких в мире: на 53% выше, чем в Китае, и на 79% выше, чем в Европейском Союзе.

Резкие изменения в глобальных погодных условиях, ускоренные потеплением арктических вод и уменьшением ледяной шапки, как ожидается, увеличат засухи в богатых южных сельскохозяйственных регионах России, включая Ставрополь и Ростов. Это может создать риски для продовольственной безопасности и поставить под угрозу основной российский экспорт: пшеницу. Хотя изменение климата приведет к расширению пахотных земель в России в ее северных широтах, верхний слой почвы на севере, как правило, тоньше и кислее, чем в наиболее продуктивных южных регионах России, и не компенсирует потери. Фактически, в 2017 году площадь пахотных земель сократилась более чем наполовину и составила всего 120 000 акров. В июне этого года региональные власти в Стравополе, одном из крупнейших регионов России, занимающихся выращиванием пшеницы, прогнозировали значительное снижение урожая пшеницы на 40 процентов в 2020 году в результате засухи. Это также имеет глобальные последствия: Россия является ключевым звеном глобальных продовольственных цепочек, на ее долю приходится 20 процентов мирового экспорта пшеницы, поэтому изменение климата в российском сельскохозяйственном производстве будет иметь серьезные последствия далеко за пределами России и бюджетной казны. По мере того, как сельское хозяйство смещается на север, ученые обеспокоены тем, что возделывание богатых углеродом почв создаст отдельную петлю обратной связи по углероду и ускорит глобальное потепление.

Это также имеет глобальные последствия: Россия является ключевым звеном глобальных продовольственных цепочек, на ее долю приходится 20 процентов мирового экспорта пшеницы, поэтому изменение климата в российском сельскохозяйственном производстве будет иметь серьезные последствия далеко за пределами России и бюджетной казны. По мере того, как сельское хозяйство смещается на север, ученые обеспокоены тем, что возделывание богатых углеродом почв создаст отдельную петлю обратной связи по углероду и ускорит глобальное потепление.

Угроза изменения климата для российской экономики носит двоякий характер. По данным Счетной палаты России, рост засух, наводнений, лесных пожаров, повреждений вечной мерзлоты и болезней может привести к снижению ВВП на 3 процента в год в следующем десятилетии. По словам заместителя министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Крутикова, только климатический ущерб зданиям и инфраструктуре может стоить России до 9 триллионов рублей (99 миллиардов долларов) к 2050 году.

Между тем, чрезмерная зависимость России от добычи углеводородов представляет собой очевидную уязвимость, поскольку мир смещается в сторону низкоуглеродных источников энергии и углеродной нейтральности. Природный газ и арктический сжиженный природный газ могут служить мостом для России в будущее с меньшим выбросом углерода, но ожидается, что мировой спрос на газ резко снизится к середине века. Федеральная политика России по принципу «сверху вниз» решительно отдает предпочтение управляемым государством промышленным нефтегазовым гигантам. Хотя Россия обладает огромным потенциалом в качестве источника возобновляемой энергии, доля возобновляемых источников энергии в энергетическом балансе России незначительна — менее 0,1 процента для ветра, солнца и геотермальной энергии — и нет четких планов по значительным инвестициям в их рост. Нынешние стратегические документы также не предусматривают значительного роста производства атомной и гидроэнергетики, которые в настоящее время составляют 36 процентов от общего объема производства электроэнергии в России, но согласно текущим планам к 2050 году их доля возрастет только до 43 процентов (чтобы ограничить глобальное потепление 1,5 градусами Цельсия, возобновляемые источники энергии должны к 2050 году будет производить 70-85 процентов мировой электроэнергии. )

)

Климатическая политика России на федеральном и региональном уровнях находится в зачаточном состоянии, и ей препятствуют ограниченные бюджеты. Необходимость реагировать на большее количество экологических катастроф меньшими средствами становится все более серьезной причиной разногласий между региональными правительствами и Москвой. Ожидаемое увеличение числа экстремальных погодных явлений и деградации инфраструктуры требует упреждающего планирования и значительных долгосрочных инвестиций в модернизацию и повышение устойчивости инфраструктуры, управление лесным хозяйством и другие адаптивные меры, но региональные правительства хронически испытывают нехватку ресурсов и большие долги (некоторые регионы начали обанкротиться). Сокращение международного спроса на углеводороды приведет к дальнейшему ограничению федерального бюджета, поскольку материальные затраты на изменение климата начнут расти по параболе. Сокращению бюджета способствуют хроническая коррупция и неэффективное управление государственной службой — проблемы, которые, в отличие от изменения климата, занимают центральное место в сознании россиян с политической точки зрения. Вся эта динамика подпитывает очень публичную игру между региональной политической элитой, бизнесом и федеральными властями по поводу того, кто несет финансовую и моральную ответственность за управление последствиями изменения климата.

Вся эта динамика подпитывает очень публичную игру между региональной политической элитой, бизнесом и федеральными властями по поводу того, кто несет финансовую и моральную ответственность за управление последствиями изменения климата.

Сам Путин неоднозначно высказался о глобальном потеплении, впервые признав только в октябре 2019 года, что глобальное потепление является результатом деятельности человека, но всего через месяц поставил под сомнение перспективы глобального перехода к возобновляемым источникам энергии, заявляя: «Когда продвигаются эти идеи о сокращении производства энергии до нуля или опоре только на солнечную или ветровую энергию, я думаю, что человечество может снова оказаться в пещерах просто потому, что оно ничего не будет потреблять».

Хотя все больше официальных лиц выражают обеспокоенность экономическими последствиями изменения климата для России, преобладающим мнением остается пассивная покорность или необоснованный оптимизм. Некоторые официальные лица признают реальность изменения климата, но утверждают, что Россия не в силах решить эту проблему, и поэтому Россия должна извлекать доход из своих богатейших углеводородных ресурсов, пока существует глобальный спрос. Другие считают, что Россия получит экономическую выгоду от более высоких температур за счет увеличения пахотных земель и более широкого использования Северного морского пути для коммерческого судоходства. — неподтвержденный устойчивый коммерческий интерес к арктическому судоходному маршруту.

Другие считают, что Россия получит экономическую выгоду от более высоких температур за счет увеличения пахотных земель и более широкого использования Северного морского пути для коммерческого судоходства. — неподтвержденный устойчивый коммерческий интерес к арктическому судоходному маршруту.

Эта политическая двойственность воплощена в подходе России к Парижскому соглашению по климату. Россия подписала соглашение в 2019 году, явно осознавая угрозу, но поскольку она использовала в качестве точки отсчета 1990 год, год, когда страна еще была частью Советского Союза и выбросила почти 2,4 миллиарда тонн углерода, Россия может эффективно увеличить свои выбросы в течение следующего десятилетия и по-прежнему достичь своей цели по сокращению на 30 процентов. Согласно стратегическому документу Минэкономразвития, опубликованному в марте 2020 года, выбросы в России будут расти в течение следующего десятилетия9.0015

Законодательство, принятое в 2019 году в рамках ратификации Россией Парижского соглашения, должно было установить квоты на выбросы и цены на выбросы углерода, но лоббистские усилия влиятельного Российского союза промышленников и предпринимателей значительно размыли законопроект, что привело к более слабым положениям об отчетности по выбросам и ликвидация национальной системы торговли выбросами углерода и штрафов для загрязнителей.

Окружающая среда на первом месте для россиян. Согласно опросу, проведенному независимым Левада-центром в январе 2020 года, деградация окружающей среды была названа самой большой угрозой для человечества в двадцать первом веке (48 процентов), за ней следуют международный терроризм (42 процента) и войны (37 процентов). Из экологических проблем России респонденты назвали загрязнение воздуха наиболее важным за год, когда были установлены новые рекорды по количеству случаев опасного качества воздуха в России, отчасти из-за лесных пожаров и промышленного загрязнения.

Тем не менее, неотложность местных экологических проблем в России — от загрязнения воздуха до практики обращения с отходами и лесных пожаров — не привела к более широкому опасению глобального потепления или активности по изменению государственной политики. Опрос Ipsos, проведенный в апреле 2020 года, показал, что только 13 процентов россиян считают климат самой важной экологической проблемой, стоящей перед их страной, что значительно ниже среднемирового показателя в 37 процентов. Россияне также были относительно менее обеспокоены будущими источниками энергии и выбором и имели самый низкий общий уровень поддержки действий правительства по борьбе с изменением климата. Одним из факторов, способствующих этому кажущемуся противоречию, вероятно, является сужение российского гражданского пространства. Введение законов об «иностранных агентах» опустошило экологические неправительственные организации (НПО) в России и заглушило голоса, бьющие тревогу по поводу глобального потепления. Общественная поддержка экологических НПО в последние годы снизилась, несмотря на то, что все больше россиян готовы протестовать против местных экологических проблем.

Россияне также были относительно менее обеспокоены будущими источниками энергии и выбором и имели самый низкий общий уровень поддержки действий правительства по борьбе с изменением климата. Одним из факторов, способствующих этому кажущемуся противоречию, вероятно, является сужение российского гражданского пространства. Введение законов об «иностранных агентах» опустошило экологические неправительственные организации (НПО) в России и заглушило голоса, бьющие тревогу по поводу глобального потепления. Общественная поддержка экологических НПО в последние годы снизилась, несмотря на то, что все больше россиян готовы протестовать против местных экологических проблем.

Экономические реалии тоже вносят свою лепту. Годы вялого экономического роста, двойной шок от Covid-19 и низких цен на нефть, а также скупой подход к фискальным стимулам уменьшили благосостояние среднего россиянина. Кремль уделяет первоочередное внимание стимулированию экономики за счет форсирования своей углеводородной и промышленной модели. Для многих россиян, которые только сводят концы с концами в финансовом отношении, такие проблемы, как рост цен, безработица и неравенство, вытесняют беспокойство по поводу изменения климата.

Для многих россиян, которые только сводят концы с концами в финансовом отношении, такие проблемы, как рост цен, безработица и неравенство, вытесняют беспокойство по поводу изменения климата.

Несмотря на более репрессивный политический климат, в последние годы наблюдается всплеск протестов, связанных с защитой окружающей среды. В апреле 2019 г.Тысячи людей вышли в арктическом районе Архангельска, чтобы выразить протест против строительства нового полигона для отходов московских аэростатов. Тем летом более 2000 человек вышли в уральском городе Екатеринбурге, чтобы выразить протест против строительства церкви в одном из немногих оставшихся зеленых насаждений города. Совсем недавно в Башторстане на Южном Урале в России вспыхнули протесты из-за планов местной компании добывать редкий известняковый холм, который местные жители считают священным.

В целом ландшафт экологической активности в России более изменчив и децентрализован, чем на Западе, где неформальные группы протеста возникают вокруг конкретных местных проблем, а затем рассеиваются. Но хотя протесты носили локальный характер, не случайно российские арктические, сибирские и дальневосточные регионы, где будут сосредоточены последствия изменения климата, также несут на себе основную тяжесть хронической экономической отсталости. Важно отметить, что эти же регионы традиционно более независимо мыслят политически и меньше поддерживают инициативы, поддерживаемые Кремлем.

Но хотя протесты носили локальный характер, не случайно российские арктические, сибирские и дальневосточные регионы, где будут сосредоточены последствия изменения климата, также несут на себе основную тяжесть хронической экономической отсталости. Важно отметить, что эти же регионы традиционно более независимо мыслят политически и меньше поддерживают инициативы, поддерживаемые Кремлем.

Хотя многие российские официальные лица будут продолжать подчеркивать экономические возможности изменения климата и преуменьшать его последствия для России, они все больше обеспокоены радикальными изменениями, вносимыми в климатическую политику крупнейших экспортеров рынки, особенно Европейский Союз с его амбициозными планами Нового Зеленого курса и целью достижения углеродной нейтральности к 2050 году. заставила российские компании столкнуться с реальностью глобального перехода к низкоуглеродному развитию и роста стоимости их выбросов. Тем временем Китай пообещал стать углеродно-нейтральным к 2060 году. Новая экономическая реальность набирает обороты: в декабре 2020 года заместитель министра финансов Владимир Колычев признал, что мировой пик спроса на нефть, возможно, прошел, и указал, что его министерство готовится к расширенному сокращению бюджета. доходов (примерно треть доходов федерального бюджета приходится на продажу нефти и газа).

Тем временем Китай пообещал стать углеродно-нейтральным к 2060 году. Новая экономическая реальность набирает обороты: в декабре 2020 года заместитель министра финансов Владимир Колычев признал, что мировой пик спроса на нефть, возможно, прошел, и указал, что его министерство готовится к расширенному сокращению бюджета. доходов (примерно треть доходов федерального бюджета приходится на продажу нефти и газа).

Российское энергетическое и промышленное лобби по-прежнему влиятельно выступает против квот на выбросы углерода и является основной причиной стагнации внутренней политики в области климата, но растущее число российских компаний, в том числе некоторые производители углеводородов, такие как «Новатэк», и более известные на международном рынке фирмы, такие как «Лукойл», опережают правительство в сокращении выбросов и решении вопросов устойчивого развития. Их подтолкнули международные финансовые учреждения и растущие требования инвесторов к экологическим, социальным и управленческим показателям (ESG). Некоторые из крупнейших российских компаний вкладывают значительные средства в улучшение своего рейтинга в области устойчивого развития, поскольку низкие баллы бьют по карману других. В 2020 году «Полюс», крупнейший производитель золота в России, и «Новатэк» получили рейтинг ESG «А», опередив многих конкурентов по отрасли.

Некоторые из крупнейших российских компаний вкладывают значительные средства в улучшение своего рейтинга в области устойчивого развития, поскольку низкие баллы бьют по карману других. В 2020 году «Полюс», крупнейший производитель золота в России, и «Новатэк» получили рейтинг ESG «А», опередив многих конкурентов по отрасли.

Климатические изменения будут и впредь принуждать Россию к переменам, независимо от того, осознают это ее лидеры или нет. Самый немедленный и значительный толчок к изменениям в России будет исходить извне, поскольку основные экспортные рынки энергии ускорят свою политику в области охраны окружающей среды. Это представляет собой экзистенциальную угрозу для российской экономической модели экспорта углеводородов и полезных ископаемых, угрозу, усугубленную годами слабого внутреннего роста и подавлением глобальной экономики пандемией. Но изменения также происходят изнутри, поскольку связанные с климатом экологические бедствия берут свое, а скудные государственные ресурсы не в состоянии справиться с растущей частотой и масштабами разрушения инфраструктуры, лесными пожарами, местным загрязнением и другими проблемами, связанными с климатом, что подпитывает протесты и увеличивает напряженность между губернаторами регионов и Москвой.

Сайрус Ньюлин — младший научный сотрудник программы «Европа, Россия и Евразия» в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне, округ Колумбия. Хизер А. Конли — старший вице-президент по Европе, Евразии, Арктике и директор программы CSIS в Европе, России и Евразии.

11.2022 №627 «О проведении муниципального этапа регионального конкурса экологических рисунков»

11.2022 №627 «О проведении муниципального этапа регионального конкурса экологических рисунков»