Русские народные приметы | Я русский

Народные приметы по солнцу и облакам

- Солнце с красною зарею заходит, а с светлою восходит — к ведру и ясному дню.

- Красная вечерняя заря — к ветру.

- Солнце в тучу, темное облако садится — к дождю. В тумане — тоже.

- Солнце при закате сияет — к большому ветру.

- Тупые и редкие лучи солнца при закате или восходе — к дождю.

- Светлое облако пред восходом солнца — хороший день.

- Облако темноватое — пасмурный или дождливый.

- Меняющее цвета облако — к дождю.

- Красные облака — к дождю.

- При полудневном ветре — к порывистому ветру и непогоде. Если же при этом лучи солнца темнеют — то ожидай грозы.

- Кучею облака при восходящем солнце — к переменной погоде.

- Из темного облака солнце появляется с большим жаром — к грозе.

- Солнце парит и тишина в воздухе — к большой грозе и дождю.

- Красного цвета солнце на восходе — к большому ветру.

- Солнце в тумане — к дождю.

- Различного цвета лучи восходящего солнца — к пасмурной или дождливой погоде.

- Тоже предвещает желтый, белый или зеленый восход солнца.

- Круг около солнца, не разделяющийся при исчезновении — к доброй и сухой погоде.

- Если круг разорвется, то со стороны разрыва кольца будет ветер.

- Если круг темноватый зимою — предвещает стужу, летом — дождь и ветер.

- Круг зеленоватый или красноватый пред восходом или заходом солнца — дождь или ветер на несколько дней.

- Ярко восходящее солнце, и потом скоро темнеющее, предвещает дождь.

- Если солнце из темного облака восходит с большим блеском, то должно того дня ожидать грома.

- Светлое сияние, во время дождей бывающее, означает перемену пасмурной погоды на хорошую.

- Если солнце заходит в туче, из которой пред захождением солнца, или после захождения блистала молния, то на другой день бывает гроза с дождем.

- Если после пасмурных или дождливых дней солнце без всяких облаков заходит, и при том повеет легкий восточный ветерок, тогда наверное можно ожидать продолжительной ясной погоды.

- Если при захождении солнца покажется радуга слабого цвета, тогда надо ожидать продолжительного дождя.

- Когда солнце при захождении бывает красное, и этот цвет сообщает облакам, то последует бурная погода с дождем и это тем вернее бывает, чем чаще облака изменяются в цвете.

Народные приметы по луне

- Если ветер в три дня обглядится, то весь месяц будет ведрянный.

- Когда месяц родится вниз рогами (с юга), то зимою будет теплый, а летом жаркий месяц; когда рогами вверх, то зимою холодный, а летом ветряный.

- Рога к ветру, но нижний крутой, верхний отлогий, то первая половина месяца зимой холодная, летом ветреная; если же верхний рог круче, а нижний отложе, то та же примета на вторую половину месяца.

- Рога луны остры и ярки — к ведру. Круты — к морозу. Отлоги рога — к ненастью.

- Тусклый месяц — к мокроте. Ясный — к суху. В синеве — к дождю, в Красне — к ветру, с ушами — к морозу.

- Ясная, кругловатая луна — зимой к стуже.

Летом — к ведру.

Летом — к ведру. - Кольцо вокруг луны — к ветру.

Народные приметы по звездам

- Когда млечный путь светит, то будет хорошая погода. Когда же кажется, что звезды в нем словно бегут, то будет ветер.

- Черные круги около звезд — к дождю. Белые и красные — к ведру. Темные, зеленые и бледные круги — к дождю.

- Сильно блестят звезды летом — к жаре. Зимой — к морозу. Темнеют — к переменной погоде, ветру и грозе.

- Мало звезд видно — к пасмурной погоде и дождю, а откуда лучи звезд будут длиннее, — оттуда будет ветер.

Народные приметы по воздушным явлениям

- Гром зимой — к сильным ветрам.

- Пушистые инеи — к ведру.

- Вечерняя роса — к ведру.

- Туман падает (не поднимается) — к ведру, поднимается — к ненастью.

- Большие дождевые пузыри — к ненастью и пущему дождю.

- Ранняя роса летом, а осенью иней — к ведру.

- Дым столбом — к морозу или к ведру.

- Когда дым без ветру бьет к земле, летом — к дождю, зимой к снегу.

- Когда от гор и лесов после тумана выходят пары, то будет ненастье.

- Если на равнинах и низких местах по захождении солнца густо расстилается туман, то ожидайте хорошей и ясной погоды.

- Густой туман, ввечеру бывающий, предвещает на заре другого дня дождь.

- Если при захождении солнца покажется радуга слабого цвета, тогда надобно ожидать продолжительного дождя.

- Если после дождя земля скоро сохнет, и сырость с камней скоро исчезает, то наверное можно ожидать продолжительного дождя.

- Когда вовсе нет утренней росы, или когда столь много бывает, что как будто бы шел сильный дождь, то должно ожидать скорого дождя.

- Шум волн с запада предвещает пасмурную и дождливую погоду.

- Когда в тихую погоду вдруг сделается вихрь, который древесные листья, солому и другие легкие тела поднимает на воздух, то последует дождь и бурная погода.

- Если во время грозы молния часто блистает, а гром гремит очень редко, то должно ожидать повсеместного дождя.

- Когда покажутся две или три радуги ярких цветов, то бывает продолжительный дождь.

- Когда при восточном ветре густо стоят и большими отделениями поднимаются к верху, тогда должно ожидать тихой хорошей погоды.

- Гром с скорым дождем не опасен, но чем чернее туча, тем больше дождя бывает.

- Если больше грому, а меньше молнии, то со сторон большой бури ожидать должно.

- Красная молния самая опасная, потому что она зажигает и убивает.

- Если снег мелко и редко идет, то большой и долговременной стужи ожидать не должно. Когда же идет густой снег и хлопками, тогда будет теплая погода.

- Когда нет морозов в последней половине Февраля и в первой половине Марта, то в Апреле и в первой половине Мая бывает стужа.

Народные приметы по чувствам животных

- Скот ложится под кровлю — к ненастью, а на дворе — к ведру.

- Свинья чешется — к теплу. Визжит — к ненастью; солому таскает — к буре.

- Лошадь храпит — к ненастью, фыркает — к дождю, трясет головой и закидывает к верху — к ненастью.

- Собака валяется — к ненастью.

- Собака траву ест — к дождю.

- Кошка лижется — к ненастью.

- Кошка моется, лижет лапу — к ведру.

- Кошка морду хоронит — к морозу, либо к ненастью; в печурку садится — к морозу, непогоде; скребет пол — к ветру и метели; стену дерет — к непогоде; крепко спит — к теплу; лежит брюхом или рыльцем к верху — к теплу.

- Когда журавли высоко, тихо, без крика и правильно летят, то наверное можно ожидать ясной и сухой погоды.

- Когда комары при захождении солнца собираются на воздухе в виде кружащегося столба, тогда ожидайте хорошей погоды.

- Когда пчелы далеко отлетают от своих ульев и даже по захождении солнца возвращаются — предвещает хорошую погоду.

- Когда дождевые черви по захождении солнца во множестве выползают из земли, то верно будет худая погода и дождь.

- Когда куры вечером раньше обыкновенного собираются в курятник, то верно на другой день последует дождь.

- Когда свиньи беспрестанно визжат и таскают в хлев разный сор, должно ожидать дождя.

- Когда овцы вечером не охотно и принужденно с пастбища идут домой, то должно ожидать дождя.

- Когда вороны и леснея птицы купаются в реках и озерах, то последует бурная погода и дождь.

Материал создан: 30.11.2014

Традиции русского народа, обычаи и обряды

Вековые традиции и обычаи русского народа

Россия – поистине уникальная страна, которая наряду с высокоразвитой современной культурой бережно хранит традиции своей нации, глубоко уходящие корнями не только в православие, но даже в язычество. Россияне продолжают отмечать языческие праздники, верят в многочисленные народные приметы и предания.

Христианство подарило русским такие замечательные праздники, как Пасха, Рождество и обряд Крещения, а язычество – Масленицу и Ивана Купалу.

Пасха

Пасха – это светлый праздник воскресения Христа. Этот праздник пришел на Русь из Византии вместе с крещением в конце X века. С тех пор по всей России широко, красиво и торжественно отмечают этот христианский праздник. Подробнее…

С тех пор по всей России широко, красиво и торжественно отмечают этот христианский праздник. Подробнее…

Рождество

Рождество Христово — праздник рождения Иисуса Христа, спасителя мира, с пришествием которого люди обрели надежду на милосердие, доброту, истину и вечную жизнь. Православная церковь отмечает Рождество Христово по юлианскому календарю 7 января в отличие от западных церквей, празднующих его 25 декабря по григорианскому календарю. Подробнее…

Иван Купала

Еще в пору язычества у древних русичей существовало божество Купало, олицетворяющее летнее плодородие. В его честь вечерами и распевали песни, и прыгали через костер. Это обрядовое действие превратилось в ежегодное празднование летнего солнцестояния, смешивая в себе языческую и христианскую традицию. Иваном божество Купало стало называться после крещения Руси, когда его заместил не кто иной, как Иоанн Креститель (точнее — его народный образ), крестивший самого Христа и чье рождество праздновалось 24 июня. Подробнее…

Подробнее…

Масленица

В старину масленица считалась праздником поминовения усопших. Так что сжигание масленицы — это ее похороны, а блины — это поминальное угощение. Но прошло время, и русский люд, жадный до веселья и отдыха, превратил грустный праздник в разудалую Масленицу. Но осталась традиция печь блины — круглые, желтые и горячие, как солнце, а к ней добавились катания на конных упряжках и санях с ледяных гор, кулачные бой, тещины посиделки. Масленичные обряды очень необычны и интересны, так как они сочетают в себе завершение периода зимних праздничных ритуалов и открытие нового, весеннего периода праздников и обрядов, которые должны были способствовать получению богатого урожая. Подробнее…

Свадьба

Наряду с прочими русскими традициями, также большой интерес вызывают и свадебные традиции, которые передавались из поколения в поколение. Подробнее…

Темы экскурсий, лекций и мероприятийсотрудников Моршанского историко-художественного музея

Тематические экскурсии

1.

2. Древнейшая история моршанского края (4-5 т.л. до н.э. – 1-ые в.в. н.э.).

3. Древняя мордва.

4. Русские средневековые поселения на территории моршанского края.

5. Страницы истории моршанского края.

6. Предметы искусства в экспозиции музея.

7. Дворянский быт конца XVIII – XIX в.в.

8. Купеческий быт XVIII – н. XX в.в.

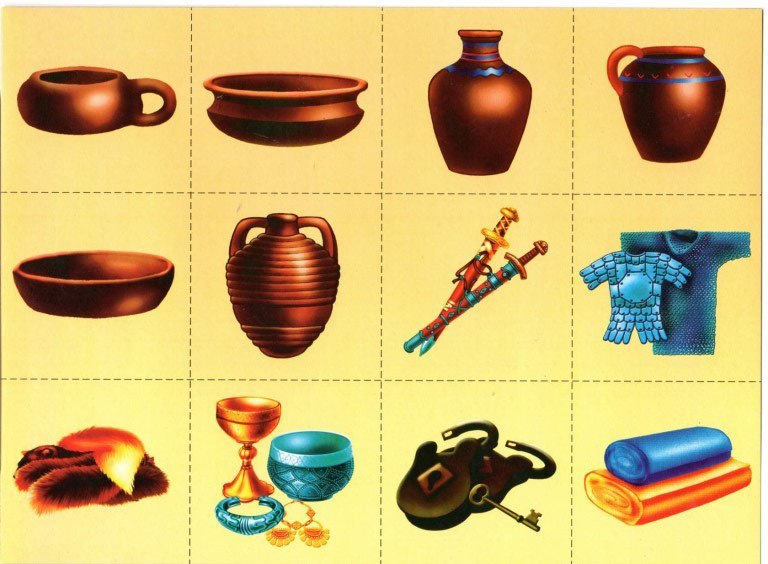

9. Мир керамики.

10. Художники-передвижники.

11. Архитектурные памятники г. Моршанска – пешеходная экскурсия по городу.

Мероприятия с показом фондовой коллекции музея

1. Крестьянский труд (ремесла).

2. Традиционный костюм крестьянки моршанского края.

3. Традиционное жилище крестьян моршанского края.

4. Петр I и его эпоха.

5. Выдающийся скульптор-анималист Е.А. Лансере.

6. Из истории денег.

Мероприятия с элементами театрализации и

показом предметов из фондовой коллекции музея

1.

Русские народные календарные обряды.

Русские народные календарные обряды.

2. Русское чаепитие.

Лекции

1. Моршанск православный (Свято-Троицкий собор) – пешеходная экскурсия по городу.

2. Революционеры-моршанцы.

3. Почетные граждане г. Моршанска.

4. Моршанский край в годы Великой Отечественной войны – стендовая выставка, тематическая экскурсия.

5. Моршанцы – участники боевых действий второй половины XX в.

6. Моршанцы – ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС 1986 г.

7. Ученые – наши земляки.

8. Моршанск литературный – встреча с участниками литературного клуба «Исток».

9. Знатные люди города Моршанска.

10. История Государственной символики России.

11. Символы России.

12. Художник И.К. Айвазовский.

Литературно-музыкальные композиции

1. Отечественная война 1812 г.

2. Русско-японская война 1904–1905 г.г.

Русско-японская война 1904–1905 г.г.

Пешеходные экскурсии по городу

1. Мемориальные и памятные места г. Моршанска.

Викторины

1. «Как ты знаешь свой край?»

2. Наши земляки – Герои Советского Союза.

Мероприятия с элементами игры

1. «Знакомьтесь, музей!»

Мероприятия с элементами экскурсии

1. П.П. Иванов – основатель Моршанского историко-художественного музея.

Мероприятия с элементами экскурсии и показом предметов из фондовой коллекции музея

1. Икона. Секреты мастерства.

2. История книги и книжного дела.

Урок 2. русские народные песни — Литературное чтение — 3 класс

Литературное чтение, 3 класс

Урок 2. Русские народные песни

Перечень вопросов, рассматриваемых на уроке:

- Устное народное творчество.

- Русские народные песни. Обращение к силам природы. Лирические народные песни. Шуточные народные песни.

Глоссарий по теме

Устное народное творчество — это словесное творчество народа, передаваемого (из уст в уста) из поколения в поколение.

Фольклор – устное народное творчество.

Потешка — песенка, помогающая научить маленького ребенка понимать человеческую речь;

Закличка — песня, исполняемая хором детей и обращенная к силам природы;

Колыбельная песня — песня, исполняемая при укачивании ребенка;

Шуточная песня- веселая юмористическая песня, как правило, исполняется в быстром темпе под гармонь, балалайку или вовсе без музыкального сопровождения.

Ключевые слова

Устное народное творчество. Фольклор. Русские народные песни. Заклички. Потешки. Колыбельные, лирические, шуточные народные песни.

Основная и дополнительная литература по теме урока:

1.Литературное чтение. 3 класс. Учеб. для общеобразовательных организаций. В 2 ч. /( Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова и др.) – 6-е изд. – М.: Просвещение,2016., — 223с.:ил. с.14-17

Учеб. для общеобразовательных организаций. В 2 ч. /( Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова и др.) – 6-е изд. – М.: Просвещение,2016., — 223с.:ил. с.14-17

2.Бойкина М. В., Виноградская Л.А. Литературное чтение. 3 класс. Рабочая тетрадь.3 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных организаций. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2012. с. 16-17

3.Аудиоприложение на электронном носителе к учебнику Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 3 кл. в 2-х частях- М : Просвещение, 2013

4.Все обо всем. Популярная энциклопедия для детей в 14т.- М: АСТ – 1996., Т.3 С.166,380,430, Т.5 С. 150.

На уроке мы узнаем, о новых жанрах устного народного творчества;

Научимся прогнозировать содержание раздела,

различать виды (жанры) устного народного творчества, находить созвучные окончания слов в песне, выразительно читать песни.

Сможем познакомиться с разными видами народных песен.

Основное содержание урока

- Русские народные песни – жанр устного народного творчества.

Устного – потому что они не записывались, а передавались от человека к человеку – «из уст в уста», народного – потому что каждый человек мог вносить что-то своё в текст или изменять мелодию, у этих песен нет одного автора, их сочинил народ.

Устного – потому что они не записывались, а передавались от человека к человеку – «из уст в уста», народного – потому что каждый человек мог вносить что-то своё в текст или изменять мелодию, у этих песен нет одного автора, их сочинил народ.

Устное народное творчество имеет ещё одно название — «фольклор», в переводе с английского языка – «народная мудрость».

Песенки-заклички относят к малым жанрам фольклора. Малые жанры фольклора — это небольшие по объёму произведения.к ним относятся также колыбельные песни, пестушки, потешки, прибаутки, пословицы, считалки, скороговорки, загадки.

Большими жанрами фольклора называют сказки, былины, песни, романсы, частушки, народные драмы

- С давних пор песня сопровождает людей в разные моменты жизни, от рождения до глубокой старости. Люди пели на работе, на празднике, стараясь развлечь малышей или убаюкивая их перед сном.

Вот проснулась Алёнушка, умывается, а матушка припевает песенку-потешку: (звучит песня)

«Водичка-водичка,

Умой Алёнушке личико!

Чтоб глазоньки блестели,

Чтоб щечки краснели,

Чтоб смеялся роток,

Чтоб кусался зубок!»

Захотели дети выйти на улицу погулять, а там дождик идет. Вот и поют они песню солнышку: (звучит песня)

Вот и поют они песню солнышку: (звучит песня)

«Солнышко – вёдрышко,

Выгляни в окошечко!

Солнышко, нарядись!

Красное, покажись!

Поскорей, не робей,

Нас ребят обогрей!»

В России зима долгая. Никак весна не наступает. Вот люди и придумывают песенку- закликают весну:(звучит песня) «Весна, Весна красная!

Приди, Весна, с радостью,

С великою милостью:

Со льном высоким,

С корнем глубоким,

С хлебами обильными»

Такие песенки, в которых люди обращались к силам природы назывались «закличками»

А вот девушка сидит, грустит, тоскует о чем-то и поёт лирическую песню (звучит песня)

«Из-за лесу, лесу тёмного,

Из-за гор ли, гор высоких,

Летит стадо лебединое,

А другое – гусиное.

Отставала лебёдушка

Что от стада лебединого,

Приставала лебёдушка

Как ко стаду ко серым гусям.

Начали её гуси щипати,

А лебёдушка кликати:

– Не щиплите, гуси серые,

Не сама я к вам залетела,

Занесло меня погодою,

Что великою невзгодою».

А вот друзья собрались повеселиться. Здесь звучат веселые шуточные песни: (звучит песня).

«Скок-поскок!

Молодой дроздок

По водичку пошёл,

Молодичку нашёл.

Молодиченька

Невеличенька —

Сама с вершок,

Голова с горшок.

Молодичка-молода

Поехала по дрова,

Зацепилась за пенёк,

Простояла весь денёк».

Наступил вечер, баюкает матушка сыночка, поет колыбельную: (звучит песня).

«Бай, бай, люли, люли,

Прилетели гули, гули,

Сели гули на кровать,

Стали гули ворковать,

Тихо Мишу усыплять.

Спи, спи, почивай,

Глаз своих не открывай».

Вы услышали разные песни: лирические, шуточные, колыбельные, песни-заклички. Русские народные песни бережно сохраняются в народной памяти и передаются от поколения к поколению. Благодаря им мы многое узнаем о жизни и обычаях русского народа.

Разбор типового тренировочного задания

Текст вопроса: Впишите в текст пропущенные слова из песенки-заклички.

Жаворонки, жавороночки,

Прилетите к нам.

Принесите нам_______тёплое,

Унесите от нас _____________холодную.

Правильный ответ:

Жаворонки, жавороночки,

Прилетите к нам.

Принесите нам лето тёплое,

Унесите от нас зиму холодную.

Разбор типового контрольного задания

Текст вопроса.

Образуйте пары отрывков из песенок одного вида (потешки, колыбельные, заклички и т.д.)

1 вариант

Ветер, ветер, ветродуй,

Тучки собери, задуй!

Баю-бай, баю-бай,

Ты, собачка, не лай

А баиньки-баиньки,

Купим сыну валенки,

Наденем на ноженьки,

Пустим по дороженьке

Радуга-дуга, Не давай дождя,

Давай солнышка,

Колоколнышка!

2 вариант

Мы сыночка покачаем

Под припевочку свою:

В ней начало: «Баю-баю!»

А конец: «Баю-баю!»

Это — ложка, Это — чашка.

В чашке — гречневая кашка.

Ложка в чашке побывала —

Кашки гречневой не стало!

Сладко спи, ребенок мой,

Глазки поскорей закрой.

Ротик мой умеет кушать,

Нос дышать, а ушки слушать,

Глазоньки моргать-моргать,

Ручки — всё хватать-хватать.

Ответ.

1 вариант

- Ветер, ветер, ветродуй,

Тучки собери, задуй!

Радуга-дуга, Не давай дождя,

Давай солнышка,

Колоколнышка!

2.Баю-бай, баю-бай,

Ты, собачка, не лай

А баиньки-баиньки,

Купим сыну валенки,

Наденем на ноженьки,

Пустим по дороженьке.

2 вариант

- Мы сыночка покачаем

Под припевочку свою:

В ней начало: «Баю-баю!»

А конец: «Баю-баю!»

Сладко спи, ребенок мой,

Глазки поскорей закрой.

2.Это — ложка, Это — чашка.

В чашке — гречневая кашка.

Ложка в чашке побывала —

Кашки гречневой не стало!

Ротик мой умеет кушать,

Нос дышать, а ушки слушать,

Глазоньки моргать-моргать,

Ручки — всё хватать-хватать.

Урок 6. как звучат, как выглядят и что исполняют русские народные инструменты? — Музыка — 1 класс

Музыка, 1 класс

Урок 6. «Как звучат, как выглядят и что исполняют

«Как звучат, как выглядят и что исполняют

русские народные инструменты»

Перечень вопросов, рассматриваемых на уроке:

- Русские народные инструменты, группы народных инструментов (ударные, струнные, духовые), оркестр народных инструментов.

- Жанровое многообразие и тембровый колорит русской инструментальной музыки.

- Освоение приемов игры на элементарных народных инструментах.

Глоссарий по теме:

Оркестр русских народных инструментов – это коллектив музыкантов, играющих на русских народных инструментах: домрах, балалайках, гуслях, гармошках, баянах, свирелях, жалейках, рожках, свистульках, трещотках, бубнах и многих других. Оркестр народных инструментов – самостоятельный коллектив, но часто выступает вместе с народными хорами, танцевальными коллективами и солистами-исполнителями народной музыки. В этом случае он исполняет роль сопровождения песни или танца.

Оркестру народных инструментов подвластно исполнение музыки самых разных жанров. И не обязательно это будет музыка, специально сочиненная для музыкальных инструментов. Колыбельные, лирические, хороводные, трудовые, солдатские и другие народные песни очень выразительно звучат в исполнении оркестра.

И не обязательно это будет музыка, специально сочиненная для музыкальных инструментов. Колыбельные, лирические, хороводные, трудовые, солдатские и другие народные песни очень выразительно звучат в исполнении оркестра.

Особое место в репертуаре любого оркестра русских народных инструментов занимают наигрыши. Наигрыши – это народная инструментальная мелодия, чаще плясовая. Такую плясовую мелодию называют плясовые наигрыши. Наигрыши исполняются на одном или нескольких инструментах, а также целым оркестром.

Ключевые слова

Русские народные музыкальные инструменты, ударные, струнные, духовые, щипковые, русская народная музыка, русская инструментальная музыка.

Основная и дополнительная литература по теме урока:

- Музыка. 1 класс: учеб. для общеобразоват. организаций. / Г.П. Сергеева. — М.: Просвещение, 2017.

- Музыка. 1 класс. Электронная форма учебника.

- Музыка. Творческая тетрадь. 1 кл.: учеб. пособие для общеобразоват. организаций.

/ Г.П. Сергеева. — М.: Просвещение, 2014.

/ Г.П. Сергеева. — М.: Просвещение, 2014. - Словарь юного музыканта / Л.В. Михеева. – М.: АСТ; СПб: Сова, 2005.

- Учебно-методический комплекс «Мир музыки» для детей 5-10 лет. Практическое мульимедиа-пособие. / Г.П. Сергеева. – М.: Новый диск, 2008.

- Учимся понимать музыку. Серия «Школа развития личности Кирилла и Мефодия». Практическое мульимедиа-пособие. – М.: Нью Медиа Дженерейшн, 2007.

На уроке мы узнаем, как звучат и выглядят

русские народные инструменты;

научимся приёмам игры на них;

сможем понять музыку, которую они исполняют.

Основное содержание урока

- Первые русские народные музыкальные инструменты с незапамятных времён были распространены на Руси. Наши предки жить не могли без музыки! Как звучат, как выглядят и что исполняют русские народные инструменты? А что о русских народных музыкальных инструментах знаете вы?

- Давным-давно в жизни простых людей, появились народные инструменты.

На протяжении многих веков и до наших дней, народные инструменты веселят, помогают пережить горе и всегда сопровождают людей на их жизненном пути.

На протяжении многих веков и до наших дней, народные инструменты веселят, помогают пережить горе и всегда сопровождают людей на их жизненном пути. - У человека есть голос, который может издавать певучие звуки разной высоты, а для того, чтоб мелодия звучала ритмично, человек хлопал в ладоши, издавал щелчки пальцами рук, шлепки по коленям, притоптывал ногами. Шлепки, щелчки, хлопки, притопы, — чем не ударные звуки?

- Первыми на Руси появились инструменты ударные и ударно-шумовые. С их помощью очень четко можно передать ритм музыки. Это — ложки, трещотки, погремушки, бубенцы, бубны. Это группа инструментов оправдывает свое название.

- Позже появились духовые инструменты: дудки, свистульки, свирели, рожки, а потом и флейта. При игре на таких инструментах, звук в них образуется при помощи воздуха, поэтому их называют – духовые.

- Еще позже люди научились делать струнные инструменты. Гусли, балалайка, домра. Звуки на этих инструментах издаются при колебании натянутых на них струн.

Отсюда и название группы инструментов – струнные. Играют на них щипком, дергая за струну, поэтому второе их название более точное – струнные щипковые или просто щипковые.

- Первые музыкальные инструменты изготавливали из природных материалов. Подумайте, какой музыкальный инструмент можно было бы изготовить из тростника, из камыша? А как вы думаете, что могло быть струнами в первых струнных инструментах?

- Интерактивная игра на воображаемых музыкальных инструментах.

- В жизни музыкальные инструменты звучат не только по одному (сольно), но и исполняют музыку вместе: одновременно играют несколько одинаковых или разных инструментов. Такое исполнение называют ансамблевым. Ансамбль – это совместное исполнение музыкальных произведений группой музыкантов. Послушаем звучание русских народных инструментов в ансамбле.

- Первыми актерами-музыкантами на Руси были скоморохи. Они веселили и развлекали народ не только песнями, плясками и цирковыми номерами. В их умелых руках пели, звучали, звенели, свистели и играли разные народные инструменты.

Без скоморохов не обходился ни один народный праздник. Их приглашали на различные торжества. Да и сами они устраивали праздники на площадях и ярмарках.

Без скоморохов не обходился ни один народный праздник. Их приглашали на различные торжества. Да и сами они устраивали праздники на площадях и ярмарках. - В настоящее время — коллективы народных ансамблей и оркестров принимают участие в концертах, фестивалях и конкурсах исполнителей, как в нашей стране, так и за ее пределами.

- Теперь вы знаете, что русские народные инструменты делятся на группы. Вы узнали, как они выглядят, как звучат, что и где на них исполняют.

Разбор типового тренировочного задания

Текст вопроса:

Подчеркни в списке русские народные инструменты:

Виолончель, ложки, гармонь, фортепиано, скрипка, рожок, контрабас, бубенцы, трещотки, балалайка, домра.

Правильный вариант:

Виолончель, ложки, гармонь, фортепиано, скрипка, рожок, контрабас, бубенцы, трещотки, балалайка, домра.

Неправильные варианты: все другие варианты.

Исконно русские вещи, известные во всём мире

В этой статье мы расскажем об исконно русских народных промыслах, так популярных во всем мире. Удивительные вещи, созданные руками российских мастеров, положили начало целому ряду новых ремёсел, полюбившихся не только на Родине, но и жителями других стран и континентов.

Удивительные вещи, созданные руками российских мастеров, положили начало целому ряду новых ремёсел, полюбившихся не только на Родине, но и жителями других стран и континентов.

Дымковская игрушка

Яркая и нарядная дымковская игрушка стала символом Вятской земли. Это один из старейших русских промыслов, которым вятские мастера занимаются на протяжении вот уже 400 лет. Появление игрушки связывают с весенним праздником Свистунья, когда из рук женщин слободы Дымково выходили глиняные свистульки в виде барашков, коняшек, козлов или уточек.

В 30-е годы XX века появилось не только большое количество вариаций весенней игрушки на тему бытовых и сказочных сюжетов, но и было разработано много новых орнаментов и цветовых сочетаний. Каждая игрушка – уникальна и единственна, ведь она лепится и расписывается мастером каждый раз заново. При этом в мире аналогов этого глиняного чуда нет.

Оренбургский платок

Эта непревзойденная вещь вяжется из козьего пуха и хлопчато-бумажных, шелковых или других нитей, которые составляют его основу. Вязать из пуха в Оренбурге начали еще в XVIII веке. За границей впервые Оренбургский пуховый платок был представлен в 1857 году на Парижской международной выставке. Красота и изящество покорили европейскую публику.

Вязать из пуха в Оренбурге начали еще в XVIII веке. За границей впервые Оренбургский пуховый платок был представлен в 1857 году на Парижской международной выставке. Красота и изящество покорили европейскую публику.

Французы в XVIII-XIX веке десятками тысяч пудов импортировали оренбургский пух, который ставился выше кашмирского. Шаль, «паутинка» и палантин – три главные разновидного оренбургского платка. Главные критерии качества – платок должен проходить через кольцо и помещаться в гусином яйце. Лучшие «паутинки» сегодня вяжут в селах Шишма и Желтое Саракташского района.

Уральский малахит

Несмотря на то, что малахит добывают не только на Урале, этот зеленый минерал с неповторимым узором считается «русским» камнем, потому что именно уральский малахит превосходит остальные по своему великолепию: «на поверхности, как бархат, а в изломе, как атлас». С Урала же пошла и общепринятая во всем мире техника обработки камня, называемая «русская мозаика». Любили презентовать малахитовые изделия и русские цари. Так, Александр I подарил Наполеону стол, вазу и канделябр, изготовлныее из малахита. К сожалению, сегодня на Урале почти не осталось истинных мастеров, способных творить шедевры, подобные вазам Гальберга и Штакеншнейдера, столешницам Монферрана или малахитовым колоннам Брюллова.

Любили презентовать малахитовые изделия и русские цари. Так, Александр I подарил Наполеону стол, вазу и канделябр, изготовлныее из малахита. К сожалению, сегодня на Урале почти не осталось истинных мастеров, способных творить шедевры, подобные вазам Гальберга и Штакеншнейдера, столешницам Монферрана или малахитовым колоннам Брюллова.

Тульский самовар

В 60-е годы XVIII века оружейник Федор Лисицын решил организовать в Туле предприятие по выпуску кастрюль и «приборов для нагревания воды». Вскоре ни одна ярмарка не проходит без участия этого изделия тульских мастеров. По Оке «пузатые красавцы» разъезжались во всей России. Интересно, что цена на изделие определялась по его весу. Невзирая на разнообразие форм и оформления, любой самовар имел одинаковое устройство – стенки поддона, кувшин, кран, ручки. Нередко в изготовлении самовара участвовала вся семья – таким образом старшие мастера передавали свой опыт и умения младшим.

В 1829 году на петербургской выставке тульский самовар был удостоен малой серебряной медали. Сегодня тульские самовары не только непременный атрибут русского чаепития, но и подлинные произведения искусства, прославившие Тулу не только в родной стране, но и далеко за ее пределами.

Сегодня тульские самовары не только непременный атрибут русского чаепития, но и подлинные произведения искусства, прославившие Тулу не только в родной стране, но и далеко за ее пределами.

Шемогодская прорезная береста

Необыкновенной теплотой наполнены изделия из бересты мастеров Вологодчины. Популярность бересты у наших предков не случайна – это очень легкий, долговечный и прочный материал. Из бересты изготавливали посуду, корзинки, туеса, короба, украшения, одежду и обувь. Наибольшую популярность получила шемогодская прорезная береста, получившая свое название от речки Шемоксы, что течет ниже Великого Устюга Вологодской губернии. Ажурность растительного орнамента, затейливо переплетенные стебли, цветы, листья и ягоды – это делает традиционный узор великоустюгского берестяного кружева неподражаемым.

Хохломская роспись

Вероятно, хохломская роспись появилась в XVII веке в деревне Хохлома, на левом берегу Волги. Однако есть большие количество и других версий появления этого старинного народного промысла. Традиционные сочные ягоды рябины в золоченым листьях на черном фоне вряд ли могут оставить равнодушными. Позднее с растительным орнаментами было добавлено изображение птиц, рыб и зверей. Этот вид декоративной росписи применялся для оформления посуды и мебели. Чашки, миски, бочата, ну и, конечно, деревянные ложки – вот лишь малая часть ассортимента с хохломской росписью.

Однако есть большие количество и других версий появления этого старинного народного промысла. Традиционные сочные ягоды рябины в золоченым листьях на черном фоне вряд ли могут оставить равнодушными. Позднее с растительным орнаментами было добавлено изображение птиц, рыб и зверей. Этот вид декоративной росписи применялся для оформления посуды и мебели. Чашки, миски, бочата, ну и, конечно, деревянные ложки – вот лишь малая часть ассортимента с хохломской росписью.

Хохломские изделия ценят не только за красоту, но и за удивительную практичность. В такой посуде можно и окрошку подать и чай поднести, и не волноваться, что поблекнут краски или потрескается лак. Сегодня родиной хохломы считается нижегородский поселок Ковернино. Хохломская роспись – уникальное явление не только для России, но и для всего мирового искусства.

Палехские шкатулки

Небольшой городок в Ивановской области Палех с давних времен славился иконописным промыслом. Еще со времен татаро-монгольского ига большим спросом пользовались маленькие иконки «писанки», которые можно было легко спрятать. В середине XVII века палехские работы дошли до Москвы, и мастеров стали приглашать на работу – Грановитая палата в Кремле, Троице-Сергиева лавра, Новодевичий монастырь были украшены палехскими иконами. В XX веке палехские мастера вынуждены изменить сюжетную направленность свои работ – сказки Пушкин, сценки из деревенского быта, революционные мотивы. В это время создается артель, которая переносит лаковую живопись на папье-маше. Изысканные работы палехских мастеров – портсигары и броши, коробочки и записные книжки, ларцы и знаменитые шкатулки – становятся известны во всем мире.

В середине XVII века палехские работы дошли до Москвы, и мастеров стали приглашать на работу – Грановитая палата в Кремле, Троице-Сергиева лавра, Новодевичий монастырь были украшены палехскими иконами. В XX веке палехские мастера вынуждены изменить сюжетную направленность свои работ – сказки Пушкин, сценки из деревенского быта, революционные мотивы. В это время создается артель, которая переносит лаковую живопись на папье-маше. Изысканные работы палехских мастеров – портсигары и броши, коробочки и записные книжки, ларцы и знаменитые шкатулки – становятся известны во всем мире.

Матрёшка

Гжель

Гжель — это название живописного региона, что в 60-и километрах от Москвы. Это колыбель и основной центр русской керамики. Археологические исследования на территории Гжели подтверждают существование здесь гончарного ремесла с начала XIV века. Особый интерес представляли изделия, расписанные в один цвет — синей подглизурной краской, наносимой кистью, с графической прорисовкой деталей. Выпуском фарфора и фаянса занимались многочисленные мелкие заводы и крупные предприятия. Конец XIX — начало XX веков стали периодом глубокого кризиса. Казалось, гжельское искусство погибло навсегда. Послевоенное время связано с началом возрождения промысла и поиском своего образного языка. Для этого потребовались годы кропотливой и неустанной работы, обучение новых мастеров. В результате это привело к успеху.

Выпуском фарфора и фаянса занимались многочисленные мелкие заводы и крупные предприятия. Конец XIX — начало XX веков стали периодом глубокого кризиса. Казалось, гжельское искусство погибло навсегда. Послевоенное время связано с началом возрождения промысла и поиском своего образного языка. Для этого потребовались годы кропотливой и неустанной работы, обучение новых мастеров. В результате это привело к успеху.

примеры и назначение. Старинные русские самовары

Предметы деревенского быта. Русскую избу или русский быт невозможно представить без разнообразной утвари. Деревенская посуда изготовлялась из дерева, обуславливалось это прежде всего дешевизной, доступностью и пластичностью материала. Одной из самых древних принадлежностей является ложка. В подавляющем большинстве она была деревянной. Предметы народного быта , каждодневно используемые в крестьянском хозяйстве, всегда являют собой сочетание красоты и практичности. Используя природные материалы, русский человек создал множество разнообразных, практичных, необходимых в крестьянском быту предметов.

Старинные сундуки

Они предназначались для хранения различной одежды, приданного, украшений и ценной столовой утвари. По количеству сундуков судили о благосостоянии семьи.

Стол –одна из основных частей избы. «Божья ладонь» – называли его, а потому по нему нельзя было бить, влезать на него детям, садиться. Это место семейной трапезы. « Когда семья вместе, и душа на месте» – говорили наши предки.

Вся жизнь русской женщины была так или иначе связана с прялкой. Обычно обучать прядению начинали с 5 лет. Девочкам дарили детскую маленькую прялку. Первая спряденная нить хранилась в качестве оберега.

Антикварная ручная прялка и прочая старинная утварь

Старинные прялки представляли собой конструкцию, состоявшую из лопасти на ножке и горизонтально положенного донца. Кудель закрепляли на лопасти. Прядение шло с помощью веретена. Левой рукой пряха дёргала кудель, правой приводила веретено во вращение, тем самым скручивая волокно в нитку. Прялки часто декорировали резьбой и росписью, причём в разных губерниях России бытовали отличные друг от друга стили и приёмы украшения. В крестьянской семье девочек пяти–семи лет сажали за прялочку и учили прясть. При этом существовал обычай сжигать первую напряденную нить. Пепел давали маленькой рукодельнице выпить с водой: чтобы мастерство не пропало. В тринадцать-четырнадцать лет девочка должна была уметь шить и вышивать, а в семнадцать — самостоятельно устанавливать ткацкий стан. И, глядя на нарядно одетую молодицу, соседские парни понимали: такая красавица не просто щеголиха — она труженица и мастерица, а значит, будет в доме хорошей хозяйкой!

Прялки часто декорировали резьбой и росписью, причём в разных губерниях России бытовали отличные друг от друга стили и приёмы украшения. В крестьянской семье девочек пяти–семи лет сажали за прялочку и учили прясть. При этом существовал обычай сжигать первую напряденную нить. Пепел давали маленькой рукодельнице выпить с водой: чтобы мастерство не пропало. В тринадцать-четырнадцать лет девочка должна была уметь шить и вышивать, а в семнадцать — самостоятельно устанавливать ткацкий стан. И, глядя на нарядно одетую молодицу, соседские парни понимали: такая красавица не просто щеголиха — она труженица и мастерица, а значит, будет в доме хорошей хозяйкой!

Ручная прялка, состоящая из вертикальной части, куда привязывается кудель к горизонтальной донце, где сидит пряха. Вертикальная часть состояла из лопаски (лопати) и шейки (ножки). Прялку, особенно лопаску, часто украшали и расписывали. Выделяют два вида прялок по конструкции: цельные (делались из корня и ствола березы или ели) и составные (состояла из двух деталей, горизонтальной и вертикальной).

Пряслице (или прясло) — грузик в форме диска или невысокого цилиндра со сквозным отверстием по продольной оси, применявшийся для утяжеления ручного веретена и крепления пряжи на нём. Пряслица обычно изготавливались из камня. Благодаря малым размерам и прочности пряслица хорошо сохраняются, и их нередко обнаруживают при археологических раскопках.

Посреди избы ставили печь. О ней говорили: «Печь всему голова». Голова – значит, самая главная. Русская печь, как мать родная, накормит и обогреет, обсушит и вылечит.

Ухват или рогач — приспособление, представляющее собой длинную деревянную палку с металлической рогаткой на конце. Ухватом захватывали и ставили в русскую печь чугунки. Под каждый размер чугунка был свой ухват. Другое название ухвата — рогач.

Кочерга — инструмент из железа или другого огнестойкого материала. Используется для выгребания углей, перемещения дров в горящем камине или печи. Обычно это толстый железный прут, загнутый на конце под прямым углом.

Серп (др.-русск. сьрпъ) — ручное сельскохозяйственное орудие, жатвенный нож. Обычно используется для уборки зерновых культур (жатва хлебов) и резки трав (при заготовке фуражных кормов для скота). Состоит из сужающегося, закруглённого лезвия и короткой деревянной рукояти.

Раньше утюги были совсем другими. В России бытовал способ глажки с помощью рубеля и валька . На ровно обструганную палку наматывали просушенное белье и прокатывали его по столешнице с помощью рифленой доски.

Старинные русские самовары

Самовары использовались в быту, на праздничных мероприятиях. Жар самовара использовался не только для изготовления вкуснейших напитков, но и согревал помещение. Открытие принципа гальванопластики приводит в 80-е — 90-е годы 19 века к широкому распространению никелировки, что удешевляла производство самоваров и их стоимость. С этого времени самоваров становится чрезвычайно много: они появляются и в трактирах, и в магазинах, и в гостиницах, и на постоялых дворах, и в монастырях. Их форма и отделка становится всё интереснее и оригинальнее. Самовар — металлический сосуд для кипячения воды с краном и внутренней топкой в виде высокой трубки, наполняемой углями, изобрели на рубеже XVIII в. русские мастера.

Их форма и отделка становится всё интереснее и оригинальнее. Самовар — металлический сосуд для кипячения воды с краном и внутренней топкой в виде высокой трубки, наполняемой углями, изобрели на рубеже XVIII в. русские мастера.

Мебели в крестьянской избе было немного, да и разнообразием она не отличалась — стол, лавки, скамьи, сундуки, посудные полки. Привычные для нас шкафы, стулья, кровати появились в деревне только в 19 веке.

СТОЛ занимал в доме важное место и служил для ежедневной или праздничной трапезы. К столу относились с уважением, называли «Божьей ладонью», дарующей хлеб насущный. Поэтому нельзя было бить по столу, влезать на него детям. В будничные дни стол стоял без скатерти, на нем могли находиться лишь хлеб, завернутый в скатерть, и солонка с солью. В праздники его ставили посреди избы, накрывали скатертью, украшали нарядной посудой. Стол считался местом, за которым происходило единение людей. Человек, которого хозяева приглашали за стол, считался в семье «своим».

ЛАВКИ из дерева традиционно выполняли две роли. Прежде всего, они были подспорьем в хозяйственных делах, помогали выполнять свое ремесло. Вторая роль — эстетическая. Украшенные разнообразными узорами лавочки ставились вдоль стен обширных помещений. В русской избе лавки шли вдоль стен вкруговую, начиная от входа, и служили для сиденья, спанья, хранения хозяйственных мелочей. Каждая лавка имела свое название.

Домик няни Арины Родионовны в Михайловском. Долгая лавка.

Лавка около печки называлась кутной , так как располагалась в бабьем куте. На нее ставили ведра с водой, горшки, чугуны, укладывали испеченный хлеб.

Судная лавка шла от печи до передней стены дома. Эта лавка была выше остальных. Под ней были раздвижные дверцы или занавеска, за которыми располагались полки с посудой.

Долгая лавка — лавка, отличающаяся от других своей длиной. Она тянулась либо от коника к красному углу, вдоль боковой стены дома, либо от красного угла вдоль стены фасада. По традиции она считалась женским местом, где занимались прядением, вязанием, шитьем. Мужскую лавку называли коником , как и рабочее место крестьянина. Она была короткая и широкая, имела форму ящика с откидной плоской крышкой или задвижными дверцами, где хранился рабочий инструмент.

По традиции она считалась женским местом, где занимались прядением, вязанием, шитьем. Мужскую лавку называли коником , как и рабочее место крестьянина. Она была короткая и широкая, имела форму ящика с откидной плоской крышкой или задвижными дверцами, где хранился рабочий инструмент.

В русском быту для сидения или спанья использовали также СКАМЬИ . В отличие от лавки, которая прикреплялась к стене, скамья была переносной. Ее можно было в случае нехватки спального места поставить вдоль лавки, чтобы увеличить пространство для постели, или поставить к столу.

Под потолком шли ПОЛАВОШНИКИ , на которых располагалась крестьянская утварь, а около печи укрепляли деревянный настил — ПОЛАТИ . На полатях спали, а во время посиделок или свадьбы туда забиралась детвора и с любопытством глазела на все происходящее в избе.

Посуду хранили в ПОСТАВЦАХ : это были столбы с многочисленными полками между ними. На нижних полках, более широких, хранили массивную посуду, на верхние, более узкие, ставили мелкую посуду. Для хранения отдельной посуды служил ПОСУДНИК — деревянная полка или открытый шкафчик. Посудник мог иметь форму замкнутой рамы или быть открытым сверху, нередко его боковые стенки украшали резьбой или имели фигурные формы. Как правило, посудник находился над судной лавкой, под рукой хозяйки.

Редко в какой крестьянской избе не было ТКАЦКОГО СТАНКА , каждая крестьянская девушка и женщина умела ткать не только простой холст, но и бранные скатерти, полотенца, клетчатые понёвы, заклады для шушпанов, насундучники, постилки.

Для новорожденного подвешивали к потолку избы на железный крюк нарядную ЛЮЛЬКУ . Мягко покачиваясь, она убаюкивала младенца под напевную песнь крестьянки.

Постоянной принадлежностью быта русской женщины — с юности и до глубокой старости — была ПРЯЛКА . Нарядную прялку мастерил добрый молодей своей невесте, дарил на память муж жене, отец дочери. Поэтому в ее украшение вкладывалось много душевного тепла. Прялки хранили всю жизнь и передавали как память о матери следующему поколению.

СУНДУК в избе занимал место хранителя семейного быта. В нем помещались и деньги, и приданое, и одежда, и простые бытовые мелочи. Поскольку в нем хранили самое ценное, в нескольких местах его оковывали для прочности железными полосами, закрывали на замки. Чем больше сундуков было в доме, тем богаче считалась крестьянская семья. На Руси было распространено два вида сундуков — с плоской откидной крышкой и выпуклой. Были маленькие сундуки, похожие на шкатулки. Сундук изготавливался из дерева — из дуба, реже из березы.

В то время, как сундук являлся предметом роскоши и использовался для хранения дорогих вещей, существовал ЛАРЬ . По форме он был похож на сундук, но сделанный более просто, грубо, не имел украшений. В нем хранили зерно, муку, на базаре использовали для продажи съестного.

Крестьянская утварь

Крестьянский дом трудно было представить без многочисленной утвари. Утварь — это все предметы, необходимых человеку в его обиходе: посуда для заготовки, приготовления и хранения пищи, подачи ее на стол; различные емкости для хранения предметов домашнего обихода, одежды; предметы для личной гигиены и гигиены жилища; предметы для разжигания огня, хранения и употребления табака и для косметических принадлежностей.

В русской деревне употреблялась в основном деревянная и гончарная утварь. В большом употреблении была также утварь, изготовленная из бересты, плетенная из прутьев, соломы, корней сосны. Некоторые из необходимых в хозяйстве деревянных предметов изготавливались силами мужской половины семьи. Большая же часть предметов приобреталась на ярмарках, торжках, особенно это касалось бондарной и токарной утвари, изготовление которой требовало специальных знаний и инструментов.

Первостепенным предметом сельского быта раньше считалось КОРОМЫСЛО — толстая изогнутая дугой деревянная палка с крючками или выемками на концах. Предназначалось для носки ведер с водой на плечах. Считалось, что сила у человека есть до тех пор, пока он может носить воду в ведрах на коромысле.

Ношение воды на коромысле — целый ритуал. Когда идешь за водой, два пустых ведра должны быть в левой руке, коромысло — в правой. Коромысло имело форму дуги. Оно ложилось удобно на плечи, а ведра, одетые на концы коромысла в специально вырезанные для этого выемки, почти не качались при ходьбе.

ВАЛЁК — массивный, изогнутый кверху деревянный брусок с короткой рукояткой — служил не только для обмолота льна, но и для выколачивания белья во время стирки и полоскания, а также для беления готового холста. Изготавливали вальки чаще всего из липы или березы и украшали трехгранно — выемчатой резьбой и росписью. Самыми нарядными являлись подарочные вальки, которые парни преподносили девушкам. Одни из них выполнялись в виде стилизованной женской фигуры, другие украшались сквозными отверстиями с бусинами, камешками или горошинами, которые при работе издавали своеобразный «журчащий» звук.

Валек клали в колыбель новорожденного в качестве оберега, а также подкладывали его под голову ребенку во время обряда первой стрижки волос.

РУБЕЛЬ — предмет домашнего быта, который в старину русские женщины использовали для глажения белья после стирки. Он представлял собой пластину из дерева твердых пород с ручкой на одном конце. На одной стороне нарезались поперечные скругленные рубцы, вторая оставалась гладкой и иногда украшалась затейливой резьбой. Отжатое вручную белье наматывали на валик или скалку и раскатывали рубелем так, что даже плохо постиранное белье становилось белоснежным. Отсюда пословица: «Не мытьем, а катанием». Изготавливался рубель из древесины твердых лиственных пород: дуба, клена, бука, березы, рябины. Иногда рукоятку рубеля делали полой и закладывали внутрь горошинки или другие мелкие предметы, чтобы они гремели при раскатывании.

Для хранения громоздких хозяйственных припасов в клетях употреблялись бочки, кадки, лукошки разной величины и объема.

БОЧКИ в старину были самым обыкновенным вместилищем и жидкостей, и сыпучих тел, например: хлебного зерна, муки, льна, рыбы, мяса сушеного, поскони и разного мелкого товара.

Для заготовки впрок солений, квашений, мочений, кваса, воды, для хранения муки, крупы использовались КАДКИ . Необходимой принадлежностью кадки были кружок и крышка. Кружком прижимали помещенные в кадку продукты, сверху укладывали гнет. Это делалось для того, чтобы соления и мочения всегда находились в рассоле, не всплывали на поверхность. Крышка берегла продукты от пыли. У кружка и крышки имелись небольшие ручки.

УШАТ — деревянная емкость с двумя ручками. Применялся для наполнения и ношения жидкости. Ушат использовался для разных целей. В древности во время праздника в них подавали вино. В повседневной жизни в ушатах держали воду, запаривали веники для бани.

ЛОХАНЬ — круглая или продолговатая деревянная посудина с невысокими краями, предназначенная для различных хозяйственных надобностей: для стирки белья, мытья посуды, сливания воды.

ШАЙКА — тот же ушат, но предназначенный для мытья в бане.

На протяжении многих столетий главным кухонным сосудом на Руси был ГОРШОК . Горшки могли быть разных размеров: от маленького горшочка на 200-300 г каши до огромного горшка, вмещавшего до 2-3-х ведер воды. Форма горшка не менялась во все время его существования и была хорошо приспособлена для приготовления еды в русской духовой печи. Они редко украшались орнаментом. В крестьянском доме было около десятка и более горшков разных размеров. Горшками дорожили, старались обращаться с ними аккуратно. Если он давал трещину, его оплетали берестой и употребляли для хранения продуктов.

Для подачи на стол кушаний использовалась такая столовая утварь как БЛЮДО . Оно было обычно круглой или овальной формы, неглубоким, на невысоком поддоне, с широкими краями. В крестьянском быту были распространены главным образов деревянные блюда. Блюда, предназначенные для праздничных дней, украшались росписью. На них изображались растительные побеги, мелкие геометрические фигуры, фантастические животные и птицы, рыбы и коньки. Блюдо использовалось как в повседневном, так и в праздничном обиходе. В будни на блюде подавалась рыба, мясо, каша, капуста, огурцы и другие «густые» кушанья, съедавшиеся после похлебки или щей. В праздничные дни помимо мяса и рыбы на блюде подавались блины, пироги, булочки, ватрушки, пряники, орехи, конфеты и прочие сладости. Кроме того, существовал обычай подносить на блюде гостям чарку с вином, медовухой, бражкой, водкой или пивом.

Для питья хмельных напитков пользовались ЧАРКОЙ . Она представляет собой небольшой сосуд круглой формы, имеющий ножку и плоское дно, иногда могла быть ручка и крышка. Чарки обычно расписывались или украшались резьбой. Этот сосуд употреблялся как индивидуальная посуда для питья браги, пива, хмельного меда, а позднее — вина и водки в праздничные дни.

Чарку чаще всего использовали в свадебном обряде. Чарку с вином предлагал новобрачным священник после венчания. По очереди они отпивали из этой чарки по три глотка. Допив вино, муж бросал чарку под ноги и топтал ее одновременно с женой, приговаривая: «Пусть так под ногами нашими будут потоптаны те, которые станут посевать между нами раздор и нелюбовь». Считалось, что кто из супругов первым наступит на нее, тот и будет главенствовать в семье. Первую чарку с водкой хозяин подносил на свадебном пиру колдуну, которого приглашали на свадьбу в качестве почетного гостя, чтобы избавить молодых от порчи. Вторую чарку колдун просил сам и лишь после этого начинал защищать новобрачных от недобрых сил.

ЕНДОВА — деревянная или металлическая чаша в виде ладьи с носиком для слива. Использовалась для разлива напитков на пирах. Ендова была разных размеров: от вмещавших ведро пива, браги, медовухи или вина до совершенно маленьких. Металлические ендовы украшались редко, так как они не ставились на стол. Хозяйка лишь подносила их к столу, разливая напитки по чаркам и кубкам, и сразу уносила. Деревянные же были очень нарядные. Любимыми узорами были розетки, веточки с листиками и завитками, ромбики, птицы. Ручку делали в виде головы коня. Сама форма ендовы напоминала птицу. Так в украшении использовалась традиционную символику. Деревянную ендову ставили на середину праздничного стола. Она считалась застольной посудой.

КУВШИН — сосуд для жидкости с ручкой и носиком. Похож на чайник, но обычно выше. Делался из глины.

КРИНКА — глиняный сосуд для хранения и подачи молока на стол. Характерной особенностью кринки является высокое и широкое горлышко, диаметр коорого рассчитан на обхват его рукой. Молоко в таком сосуде дольше сохраняло свежесть, а при прокисании давало толстый слой сметаны.

КАШНИК — горшок с ручкой для приготовления и подачи на стол каши.

КОРЧАГА — это глиняный сосуд больших размеров, имевший самое разнообразное назначение: использовался для нагревания воды, варки пива и кваса, браги, кипячения белья. В корчагу пиво, квас, воду вливали через отверстие в тулове, расположенном около донца. Его обычно затыкали пробкой. Корчага, как правило, не имела крышки.

Кочерга, ухват, сковородник, хлебная лопата, помело — это предметы, связанные с очагом и печью.

КОЧЕРГА — это короткий толстый железный прут с загнутым концом, который служил для размешивания углей в печи и сгребания жара.

УХВАТ ИЛИ РОГАЧ — длинная палка с металлической вилкой на конце, которой захватывают и ставят в русскую печь горшки, чугуны. Обычно ухватов в избе было несколько, они были разного размера, для больших и маленьких горшков, и с ручками разной длины. С ухватом имели дело, как правило, только женщины, так как приготовление пищи было женским делом. Иногда ухват использовали и как орудие нападения и обороны. Также ухват использовали в обрядах. Когда роженицу необходимо было защитить от нечистой силы, ставили ухват рогами к печи. Выходя из избы, она брала его с собой в качестве посоха. Существовала примета: чтобы при уходе из дома хозяина не ушел из дома домовой, необходимо было загородить печь ухватом или закрыть печной заслонкой. Когда выносили из дома покойника, на то место, где он лежал, укладывали ухват, чтобы защитить дом от смерти. На святках из ухвата и надетого на него горшка делалась голова быка или лошади, туловище изображал человек. Придя на святочное гуляние, быка «продавали», то есть ударяли по его голове топором, чтобы горшок разбился.

Перед посадкой хлебов в печь под печи очищали от угля и золы, подметая его помелом. ПОМЕЛО представляет собой длинную деревянную рукоять, к концу которой привязывались сосновые, можжевеловые ветки, солома, мочало или тряпка.

При помощи ХЛЕБНОЙ ЛОПАТЫ в печь сажали хлеба и пироги, а также вынимали их оттуда. Вся эта утварь участвовала в тех или иных обрядовых действиях.

Дом Пушкина А.С. в Михайловском. Кухня.

СТУПА — сосуд, в котором размалывают или измельчают что-либо при помощи песта, деревянного или металлического стержня с круглой рабочей частью. Также в ступах растирали и смешивали вещества. Ступы имели разную форму: от небольшой миски до высоких, более метра в высоту, ступ для размалывания зерна. Название произошло от слова ступать — переставлять ногу с места на место. В русских деревнях в повседневном хозяйственном быту использовали в основном деревянные ступки. Металлические ступки были распространены в городах и в богатых семьях крестьян Русского Севера.

Домик станционного смотрителя в Выре, Гатчинский район. Кухонная утварь: в углу стоит ступа с пестом.

РЕШЕТО И СИТО — утварь для просеивания муки, состоящая из широкого обруча и натянутой на него с одной стороны сетки. Решето отличалось от сита более крупными отверстиями в сетке. Его использовали для сортировки муки, привезенной с деревенской мельницы. Через него отсеивалась мука более крупного помола, через сито — более мелкая. В крестьянском доме сито использовалось и как тара для хранения ягод и фруктов.

Решето использовали в ритуалах как вместилище даров и чудес, в народной медицине в роли оберега, в гаданиях в роли оракула. Воду, пролитую через решето, наделяли целебными свойствами, омывали ею ребенка, домашних животных в лечебных целях.

КОРЫТО — открытая продолговатая емкость. Изготавливалось из половинки целого бревна, выдалбливалось с плоской стороны. Корыто в хозяйстве пригождалось для всего и имело самое разнообразное назначение: для сбора урожая яблок, капусты и других плодов, для заготовки солений, для стирки, купания, остуживания пива, для замеса теста и кормления скота. В перевернутом виде использовали как большую крышку. Зимой дети катались на нем с горок, как в санках.

Сыпучие продукты хранили в деревянных поставцах с крышками, берестяных туесах и бураках. В ходу были плетеные изделия — лукошки, корзины, короба из лыка и прутьев.

ТУЕС (УРАК) — короб цилиндрической формы с крышкой и ручкой-дужкой, изготовленный из бересты или луба. Туеса различались по своему назначению: для жидкости и для сыпучих предметов. Для изготовления туеса для жидкости брали сколотень, то есть бересту, снятую с дерева целиком, без разреза. Под сыпучие продукты туес делали из пластовой бересты. Различались они и по форме: круглые, квадратные, треугольные, овальные. Туеса разной формы и размера были у каждой хозяйки, и у каждого было свое предназначение. В одних хорошо сохранялась и защищалась от влаги соль. В других держали молоко, масло, сметану, творог. В них наливали мед, подсолнечное, конопляное и льняное масло; воду и квас. В туесах продукты долго сохранялись свежие. С берестяными туесами ходили за ягодами в лес.

В детском отделении районной библиотеки п. Колышлей оформлен «Уголок народного быта» . Здесь все желающие могут познакомиться с историей возникновения посёлка Колышлей, его достопримечательностями, предметами старины, обычаями и обрядами наших предков, легендами родного края. Этот уникальный краеведческий материал представлен на выставке-экспозиции «Преданья старины глубокой».

Дедушка — краеведушка поможет найти нужный материал в книгах и брошюрах, познакомит всех желающих с предметами русского народного быта, их назначением.

С интересомдошкольники и учащиеся школ посёлка знакомятся с выставкойна массовых мероприятиях. Здесь можно узнать много нового. Например, что такое ухват и рубель, как работали за прялкой и для чего нужно веретено, как гладили старыми утюгами раньше и как звучит музыкальный утюг. А разве можно в быту обойтись без самовара! Ведь чай пили с удовольствием, угощали им гостей. Самовар был главным украшением стола.

Давайте вместе узнаем назначение предметов народного быта. Готовьтесь перенестись в прошлое, окунуться в старину, узнать больше о жизни наших предков.

Крестьянская изба

Изба — жилище простого русского крестьянина и его семьи. Здесь, в крестьянском доме каждый предмет домашней утвари есть символ народного быта, то чем жили крестьяне и как работали, занимаясь хозяйской деятельностью по дому. Предметы быта пропитаны русским духом и передают тот образ непростой крестьянской жизни на Руси.

На Руси избы строились на берегах рек или озер, ведь рыболовство с давнейших времен было одним из важных промыслов. Место для постройки выбиралось очень тщательно. Новая изба никогда не строилась на месте старой. Интересен тот факт, что ориентиром для выбора служили домашние животные. Место, которое они выбирали для отдыха, считалось самым благоприятным для строительства дома.

Жилище делали из дерева, чаще всего из лиственницы или березы. Правильнее говорить не «построить избу», а «срубить дом». Делалось это с помощью топора, а позднее и пилы. Избы чаще всего делались квадратными или прямоугольными. Внутри жилища не было ничего лишнего, только самое необходимое для жизни. Стены и потолки в русской избе не красили. У зажиточных крестьян дом состоял из нескольких помещений: основное жилище, сени, веранда, чулан, двор и постройки: стайка или загон для животных, сеновал и другие. В избе находились деревянные предметы народного быта — стол, лавки, колыбелька или люлька для малышей, полки для посуды. На полу могли лежать цветные половики или дорожки.

Пословицы русского народа:

Не дом хозяина красит, а хозяин дом.

Что поставят, то и кушай, а хозяина в доме слушай!

Чужая изба засидчива. На чужой лавке мягче сидится.

Изба красна углами, обед – пирогами.

В избе светло, а на дворе светлее.

Не бравшись за топор, избы не срубишь.

Русская печь

Без этого предмета невозможно представить жизнь наших далеких предков. Печь была и кормилицей, и спасительницей. В сильные холода только благодаря ей многим людям удавалось согреться. Русская печь была местом, где готовили пищу, также на ней спали. Её тепло спасало от многих болезней. Благодаря тому, что в ней были различные ниши и полочки, здесь хранилась различная посуда. Еда, приготовленная в русской печи необычайно вкусная и ароматная. Здесь можно приготовить: вкусный и наваристый суп, рассыпчатую кашу, всевозможную выпечку и многое другое.

Но самое главное, что печь — это было то место в доме, вокруг которого постоянно находились люди. Не случайно в русских сказках, главные герои то ездят на ней (Емеля), то спят (Илья Муромец).

«Печка-матушка»

Ольга Коршунова, г. Заречный

Пензенской области

Печка русская – будто матушка:

Дарит всем тепло без остатушка.

Ладно сложена, крепкокаменна,

А внутри азарт пляски пламенной.

Затрещат дрова – искры в хоровод!

Разомлев в тепле, спит на лавке кот.

Леса запахи – липок да берёз.

Как всё дорого! Мило всё до слёз!

От печи в дому – хлебосольства дух:

Щи наваристы, пироги – как пух.

Не чугунными батареями –

Печкой издавна душу греем мы.

Жаром пышет печь – хвост прижми мороз!

Дым над крышею стелет путь до звёзд.

В ночь студёную глянешь на село –

От столбов-дымов на душе тепло.

Коли «дышит» дом, значит, жив очаг!

С печкой — греюшкой в зиму не зачах.

Печка – матушка… Не хочу иной.

И почёт тебе, и поклон земной!

Пословицы русского народа:

Дрова в печи развалились – к гостям.

Уголь из печи упал – гости на двор.

Огонь в печи погас – нечаянный гость.

Будь, как у себя дома. Будь, что дома: полезай на печь.

Кто сидел на печи, то уже не гость, а свой.

Что есть в печи, всё на стол мечи.

Под полой хозяйской печи не унесёшь.

Хлебом не корми, только с печи не гони!

В печи тесно (как готовят), а в брюхе просторно.

Хочешь есть калачи, так не сиди на печи!

Добро за готовым хлебом на печи лежать.

Стол

Стол занимал центральное место в доме, угол, где он стоял, назывался «красным», то есть самым важным, почетным. Его покрывали скатертью, и за ним собиралась вся семья. У каждого за столом было свое место, самое удобное, центральное занимал глава семьи — хозяин. В красном углу отводилось место для икон.

Со столом связано большое количество народных традиций и обрядов. Перед венчанием жених и невеста обязательно должны были обойти вокруг стола, новорождённого обносили вокруг стола. Эти обычаи, по народным верованиям, символизировали долгую и счастливую жизнь.

Пословицы русского народа:

Бог на стене, хлеб на столе.

Хлеб-соль на столе, а руки свое (свои).

Что на столе – всё братское, а что в клети – то хозяйское.

Без пирога именинника под стол сажают.

Принимают, за обе руки берут да в красный угол сажают.

Тащи стол на кут (от печи в красный угол).

Жди череду: когда со стола понесут.

Хоть за нижним концом, да за тем же столом.

Стол поставят, так и работать заставят.

Стол – божья ладонь: кормит.

Вещевой сундук

На протяжении многих лет люди хранили свои ценные вещи, одежду, деньги и прочие мелочи в сундуках. Есть версия, что они были придуманы еще в каменном веке. Достоверно известно, что их использовали древние египтяне, римляне и греки. Благодаря армиям завоевателей и кочующим племенам, сундуки распространились по всему евразийскому материку и постепенно дошли до Руси.

Сундуки украшали росписью, тканью, резьбой или узорами. Они могли служить не только тайником, но кроватью, скамьей или стулом. Семья, имевшая несколько сундуков, считалась зажиточной.

У бабушки есть сейф

Давно уже не новый,

Он вовсе не стальной,

А кованый, дубовый.

Он скромно стоит у нее в уголочке.

В нем бабушка держит халаты, носочки,

Отрезы на платье, немножечко пряжи,

Пуховый платочек и пенсию даже.

Но только не дверца, а крышка на нем

Тяжелая очень с висячим замком.

Самовар

Чаепитие за самоваром — отличительная черта русского традиционного быта. Самовар был не просто бытовой принадлежностью, он олицетворял собой благополучие, семейный уют и достаток. Его передавали по наследству, он входил в девичье приданое. Он красовался на самом видном месте в доме, занимал почетное место на столе.

История русского самовара уходит в далекое прошлое. Происхождению самовара мы обязаны чаю, который в конце 16 века появился в России. Его популярность быстро росла, к 19 веку на Руси чай считался самым популярным напитком.

Самовар стремительно завоевал сердца русских любителей чаевничать благодаря своей уникальной функциональности и красоте. Вода в нем долго оставалась горячей, была душистой от сгорания сухих березовых щепок, ее хватало для большого количества гостей и домочадцев.

Хозяин-барин – самовар .

Парень дюжий он и крепкий,

Без труда глотает щепки.

Приглашает в гости вас –

Угощения припас:

Вот баранки, сахарок,

Ты отведай-ка чуток

И послушай наш рассказ…

Пословицы русского народа:

Чайку покушать да органчика послушать.

С чая лиха не бывает.

Кяхтинский чай да муромский калач,- полдничает богач.

Садник

Одним из наиболее важных предметов народного хозяйства на Руси считался садник. Он имел вид плоской широкой лопаты на длинном черенке и предназначался для отправки хлеба или пирога в печь. Русские мастера изготавливали предмет из сплошного куска древесины, преимущественно осины, липы или ольхи. Вырезав нужный предмет, его тщательно зачищали.

Рогач, кочерга, чапельник

С появлением печи эти предметы стали незаменимыми в домашнем хозяйстве. Обычно они хранились в подпечном пространстве и всегда были под рукой у хозяйки. Зачастую такая утварь делалась под заказ у деревенского кузнеца, но находились умельцы, которые без труда могли сделать кочергу в домашних условиях.

Кочерга была первой помощницей при работе. Когда прогорали дрова в печи, этим предметом сдвигали угли и смотрели, чтобы не было недогоревших поленьев.

Ухват — второй помощник при работе с печкой. Обычно их было несколько, разных размеров. С помощью этого предмета в печь ставили и вынимали чугунки или кастрюли с пищей. Ухваты берегли и старались обращаться с ними очень аккуратно.

У печи стояли важно,

Как стойкие солдаты,

Из печи горшочки с кашей

Тянут железные ухваты.

Сито

Сито — практически незаменимый предмет утвари в условиях домашнего хлебопечения. В любой избе хранилось несколько видов сит, выполненных из разных материалов и с разной величины ячейками. Большое сито для просеивания муки представляло собой обруч со стенками из бересты, открытого с одной стороны, закрытого сеткой – с другой. Через сито просеивали (отсюда и происхождение названия) семена, золу, другие сыпучие смеси.

Серп и жернова

Во все времена хлеб считался главным изделием русской кухни. Муку для его приготовления извлекали из собранных зерновых культур, которые ежегодно высаживались и вручную собирались. Помогал им в этом серп — приспособление, имеющее вид дуги с заточенным лезвием на деревянной ручке.

По мере необходимости собранный урожай крестьяне перемалывали в муку. Этому процессу способствовали ручные жернова. Впервые, подобное орудие было обнаружено во второй половине 1-го века до н.э. Ручной жернов имел вид двух кругов, стороны которых плотно прилегали друг к другу. Верхний слой имел специальное отверстие (в него засыпали зерно) и ручку, с помощью которой вращалась верхнюю часть жернова. Изготавливалась такая утварь из камня, гранита, дерева или песчаника.

Пословицы русского народа:

На добрый жернов что ни засыпь, всё смелется.

Хлебушка калачу дедушка.

Хлеб всему голова.

От хлеба-соли не отказываются.

Хлеб спит в человеке (сытость сон даёт).

Хлеб за брюхом не ходит.

Не давай голодному хлеба резать (обделит).

Как хлеба кусок, так разинул роток.

Человек хлебом живёт, а не промыслом.

Хлеб батюшка, водица матушка.

Покуда есть хлеб да вода, всё не беда.

Без хлеба, без соли никто не обедает.

Не будет хлеба, не будет и обеда.

Хлеб да вода – крестьянская еда.

В поле серпом да виллой, так и дома ножом и вилкой.

Кто толчёт, тот и хлеб печёт.

Не пиры пировать, коли хлеб засевать.

Кто пахать не ленится, у того и хлеб родится.

Горька работа, да хлеб сладок.

Коромысло

Как и хлеб, важным ресурсом всегда была вода. Чтобы приготовить обед, напоить скот или постирать, ее необходимо было принести. Верным помощником в этом было коромысло. Оно имело вид изогнутой палки, к концам которой крепились специальные крюки: на них цеплялись ведра. Делали коромысло из древесины липы, ивы или осины. Первые памятки об этом приспособлении датируются 16 веком, однако археологами Великого Новгорода было найдено множество коромысел, изготовленных в 11-14 столетиях.

Корыто

В древние времена белье вручную стирали в специальных сосудах. Для этой цели служило корыто. Кроме того, оно применялось для кормления скота, в качестве кормушки, замеса теста, готовки солений. Свое название предмет получил от слова «кора», потому как изначально именно из нее делались первые корыта. Впоследствии его стали мастерить из половинок колоды, выдалбливая в бревнах углубления.

Форма их не менялась на протяжении веков, всегда была такая, как и сейчас — вытянутая в отличие от тазов и мисок, предназначение которых очень схоже, но форма круглая. А размеры варьировались: от самых больших, достигавших 2 м в длину при ширине около 40-50 см, до малых, имевших длину 30-40 см и ширину 15-20 см. Маленькие корытца применялись в кухне для приготовления пищи, резки и рубки небольшого количества продуктов.

Рубель

По завершению стирки и сушки белье гладили при помощи рубеля. Он имел вид прямоугольной доски с зазубринами с одной стороны. Вещи аккуратно наматывали на скалку, сверху клали рубель и катали. Таким образом, льняная ткань размягчалась и разравнивалась. Гладкую сторону расписывали и украшали резьбой.

Вот рубель – в названье чуден,

В примененье легок он.

Гладит с легкостью лен,

Из дерева рублён.

Чугунный утюг

На смену рубелю в России появился чугунный утюг. Обозначено это событие 16 веком. Стоит отметить, что был он далеко не у всех, поскольку стоил очень дорого. К тому же чугун был тяжелым, и гладить им было сложнее, чем старым способом. Существовало несколько видов утюгов, в зависимости от способа нагрева: в одни засыпались горящие угли, а другие накалялись на печи. Весил такой агрегат от 5 до 12 килограмм.

Перед вами утюг,

Грелся он в то время на углях,

Который был во всех дворах.

Утюг по скатерти пройдёт,

Опрятный вид он ей вернёт.

Не стесняйтесь, подходите,

На утюг вы посмотрите.

Он – царь вещей, он – Господин.

Духовой, цельнолитой чугунный,

Газовый и спиртовой,

Водяной и музыкальный,

Электрический – такой брутальный…

Видов всех не перечесть,

О том у нас работа есть.

Керосиновая лампа

Огонь помогал не только в приготовлении пищи, но и давал свет в тёмное время суток, особенно это было ценно зимой, когда светало поздно, а темнело рано. Сначала у крестьян была лучина – тонкая длинная щепка, которую зажигали для освещения крестьянской избы. Использовали светец – подставку для лучины. На смену лучины пришла свеча – палочка из жирового вещества с фитилем внутри, служащая примитивным источником освещения. Очень рано появились свечи, но пламя свечи было открыто, что было не безопасно, да и свечу на улице мог задуть ветер. Эти проблемы решились с появлением керосина, так появились керосиновые лампы. Керосиновое освещение стало распространяться в русской деревне с 1860 года, со времени вхождения в быт бакинского керосина. В нижней части лампы имелся сосуд, куда наливали керосин, оттуда выходил фитиль, который и поджигали. Огонь закрывали стеклянным «колпаком». С керосиновой лампой можно было уже смело передвигаться по дому и улице, не боясь загасить фитилек. На смену керосиновой лампе пришло электрическое освещение.

Помело и метла

Помело имело вид черенка, на конце которого закрепляли сосновые, можжевеловые ветки, тряпье, мочало или хворост. Название атрибута чистоты произошло от слова мести, и применялось оно исключительно для чистки золы в печи или уборки возле нее. Для соблюдения порядка во всей избе использовалась метла.

Если мусор на полу,

Вспоминаем про метлу.

Прялка

Важной составляющей русского быта была прялка. В древней Руси ее так же называли «пряслице», от слова «прясть». Популярными были прялки-донца, имеющие вид плоской доски, на которую садилась пряха, с вертикальной шейкой и лопатью. Верхняя часть прялки обильно украшалась резьбой или росписью.

В начале 14 века в Европе появились первые самопрялки. Они имели вид колеса, расположенного перпендикулярно полу и цилиндра с веретеном. Женщины, одной рукой подавали к веретену нити, а другой прокручивали колесо. Такой способ скручивания волокон был проще и быстрее, что значительно облегчало работу.

Про житье-бытье до нас

Жизнь людей была трудна:

Не под силу нам она.

Пряли пряжу вечерком,

Молились Богу перед сном.

И, как в сказке говорится,

Новый день должен родиться.

Пословицы русского народа:

Пряди, девица, не ленись, по лавкам не тянись!

Наши пряли, а ваши спали.

Рано встала, да мало напряла. Была игла, да спать легла.

В красный день прясть ленно.

Человека всю его жизнь — с рождения и до самой смерти — окружают предметы быта. Что входит в это понятие? Мебель, посуда, одежда и многое другое. С предметами народного быта связано огромное количество пословиц и поговорок. О них идет речь в сказках, о них пишут стихи и придумывают загадки.

Какие предметы народного быта в России мы знаем? Всегда ли они так назывались? Есть ли вещи, которые исчезли из нашей жизни? Какие интересные факты связаны с предметами народного быта? Начнем с самого главного.

Русская изба

Невозможно представить предметы народного быта россиян без самого важного — их жилища. На Руси избы строились на берегах рек или озер, ведь рыболовство с давнейших времен было одним из важных промыслов. Место для постройки выбиралось очень тщательно. Новая изба никогда не строилась на месте старой. Интересен тот факт, что ориентиром для выбора служили домашние животные. Место, которое они выбирали для отдыха, считалось самым благоприятным для строительства дома.

Жилище делали из дерева, чаще всего из лиственницы или березы. Правильнее говорить не «построить избу», а «срубить дом». Делалось это с помощью топора, а позднее и пилы. Избы чаще всего делались квадратными или прямоугольными. Внутри жилища не было ничего лишнего, только самое необходимое для жизни. Стены и потолки в русской избе не красили. У зажиточных крестьян дом состоял из нескольких помещений: основное жилище, сени, веранда, чулан, двор и постройки: стайка или загон для животных, сеновал и другие.

В избе находились деревянные предметы народного быта — стол, лавки, колыбелька или люлька для малышей, полки для посуды. На полу могли лежать цветные половики или дорожки. Стол занимал центральное место в доме, угол, где он стоял, назывался «красным», то есть самым важным, почетным. Его покрывали скатертью, и за ним собиралась вся семья. У каждого за столом было свое место, самое удобное, центральное занимал глава семьи — хозяин. В отводилось место для икон.

Добра речь, коли в избе есть печь

Без этого предмета невозможно представить жизнь наших далеких предков. Печь была и кормилицей, и спасительницей. В сильные холода только благодаря ей многим людям удавалось согреться. Русская печь была местом где готовили пищу, также на ней спали. Её тепло спасало от многих болезней. Благодаря тому, что в ней были различные ниши и полочки, здесь хранилась различная посуда.

Еда приготовленная в русской печи необычайно вкусная и ароматная. Здесь можно приготовить: вкусный и наваристый суп, рассыпчатую кашу, всевозможную выпечку и многое другое.

Но самое главное, что печь — это было то место в доме, вокруг которого постоянно находились люди. Не случайно в русских сказках, главные герои то ездят на ней (Емеля), то спят (Илья Муромец).

Кочерга, ухват, помело

Эти предметы народного быта имели непосредственное отношение к Кочерга была первой помощницей при работе. Когда прогорали дрова в печи, этим предметом сдвигали угли и смотрели, чтобы не было недогоревших поленьев. О кочерге русский народ сложил немало пословиц и поговорок, вот лишь некоторые из них:

- В бане веник господин, в печи кочерга.

- Ни богу свечка, ни к черту кочерга.

- Черной совести и кочерга виселицей кажется.