Морской разведчик РОМ-1. — Российская авиация

Морской разведчик РОМ-1.

Разработчик: Григорович

Страна: СССР

Первый полет: 1927 г.

Дмитрия Павловича Григоровича с полным основанием можно назвать одним из патриархов русской авиации. Всего им создано 80 самолетов различных типов. Достаточно сказать, что его школу прошли такие известные впоследствии конструкторы, как С.Королев, Н.Камов, С.Лавочкин, Г.Бериев, В.Шавров…

В 1925 году в Ленинграде начал свою работу Отдел морского опытного самолетостроения (ОМОС) под руководством Дмитрия Григоровича. В 1926 году перед коллективом, куда входили опытные специалисты А.Седельников, В.Коровин, П.Самсонов и В.Шавров, поставили задачу создать разведчик открытого моря РОМ-1.

Требовалось, прежде всего, повысить дальность и продолжительность полета машины, что напрямую связано с увеличением полетного веса за счет повышенного количества необходимого запаса топлива. Другой, заранее определившейся тенденцией к перетяжелению машины, явилось естественное желание конструкторов перейти от схемы биплана к полутора и даже моноплану, что должно привести к увеличению размера и веса основного крыла. В то же время предстояло до возможных пределов сократить размеры нижнего крыла и количество стоек и растяжек для уменьшения лобового сопротивления и повышения аэродинамического качества гидросамолета.

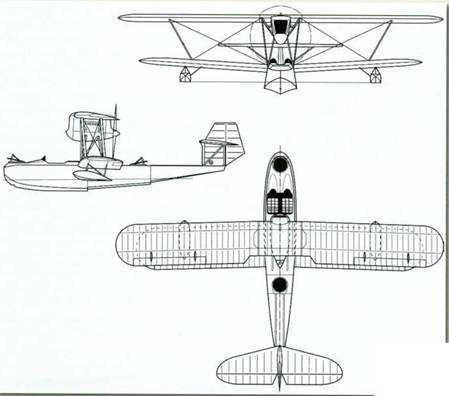

По предварительным подсчетам, РОМ-1 должен иметь максимальный полетный вес порядка 6 т, что в шесть раз превышало этот показатель у недавно созданного группой конструкторов под руководством Григоровича морского разведчика МРЛ-1, построенного на заводе «Красный летчик» в 1925 году. Это был небольшой компактный одностоечный биплан с толкающим винтом. Но в силу технологических огрехов лодка оказалась перетяжеленной, что отразилось на скороподъемности и недостаточном практическом потолке. Кроме того, оказались неудачными и обводы лодки, которая при разбеге самолета перед собой «гнала воду».

Неудача постигла и следующий «Морской разведчик» МР-2. Довольно изящный самолет с двигателем «Lorraine-Dietrich» в 450 л.с. построен группой Григоровича осенью 1926 года. Улучшены обводы носовой части лодки, верхнее крыло увеличили в размерах. Перетяжеления и здесь избежать не удалось, но оно значительно снижено.

Первые полеты МР-2, которые в сентябре 1926 года провел летчик А.Мельницкий, произвели неплохое впечатление, но на госиспытаниях случился казус. Летчик из НИИ ВВС Ф.Растегаев после полетов на учебном гидросамолете пересел в кабину МР-2. Первый же полет на нем в октябре 1926 года оказался роковым. Взлетев, гидросамолет на малой высоте сделал несколько продольных колебаний, которые все больше усиливались и, перейдя в пикирование, ударился о воду.

Причины катастрофы прояснились после продувки модели МР-2 в аэродинамической трубе ЦАГИ. Оказалось, что центровка далеко вышла за пределы задней допустимой — 48%. Основная претензия — катастрофически недопустимая продольная неустойчивость МР-2. И это было тем досаднее, что ранние морские самолеты Григоровича М-5 и М-9, построенные в 1915 году, заняли по праву ведущее место в гидроавиации. Недаром по просьбе правительства США царское правительство продало несколько самолетов М-9 США для изучения конструкции. Технологическая документация и чертежи летающей лодки М-9 были переданы и Англии.

После ряда неудач с гидросамолетами Григоровича в середине 1920-х годов, конструкторы под его руководством решили взять своеобразный реванш при создании морского разведчика РОМ-1, который еще имел обозначения как МДР-1 и МР-3. Наряду с такими свойствами как мореходность, остойчивость, непотопляемость, значительное внимание конструкторы намеревались уделить аэродинамическому качеству, устойчивости, управляемости и весовой отдаче аппарата.

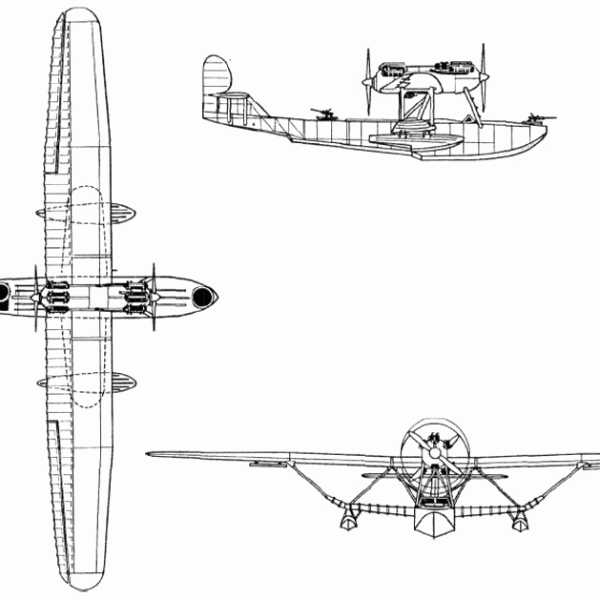

Морской дальний разведчик РОМ-1 представлял собой летающую лодку с двумя двигателями по 450 л.с. марки «Lorraine-Dietrich», расположенными в тандеме, с тянущим и толкающим винтами. Схема — подкосный полутораплан. Чуть выше ватерлинии установлено небольшого размаха нижнее крыло, на законцовках которого закреплены поплавки боковой остойчивости.

Конструктивная схема крыла оставалась очень сложной и для того времени уже не желательной. В нее входили 20 подкосов и две рамы жесткости, что, конечно же, утяжеляло конструкцию. Размах верхнего крыла составлял 27 м, а площадь — 86,6 м2. Полная же площадь двух крыльев равнялась 104,6 м2.

Для облегчения и повышения прочности корпус лодки решили выполнить цельнометаллическим из кольчугалюминия. Ее проектированием занялся Вадим Шавров, а расчеты по силовой установке производил П.Самсонов. Он и предложил установить двигатели тандемом с целью уменьшения лобового сопротивления ВМГ.

Для постройки цельнометаллической лодки необходимо было наладить в Ленинграде производство листов, труб и заклепок из кольчугалюминия. На Западе же подобные изделия уже выпускались в достаточном количестве. Кроме этого, возникла новая необходимость — отработка сортимента профилей каркаса лодки — угольники с отбортованными полками из листа толщиной до 2-х мм.

Поперечное сечение корпуса лодки везде оставалось пятиугольным, так как днище выполнили слабокилеватым, без скул, образованное лишь прямыми линиями. Угол поперечной килеватости небольшой, всего 12°. Обводы лодки сделали предельно простыми, чтобы избежать выколотки листов в сложных изгибах. Толщина обшивки лодки от 2 до 0,8 мм. Реданы высотой по 150 мм и скошены по ходу лодки под 45°.

Вся клепка швов лодки в целях водонепроницаемости производилась на байке, пропитанной суриком и олифой. Однако здесь получилась неувязка: хотя герметичности и достигли, но из-за большой толщины байковых прокладок швы получились резко вдавленными, что, конечно, же портило общий вид лодки. А после замены байки на киперную ленту обшивка стала выглядеть более гладкой.

Два лонжерона верхнего крыла — коробчатой конструкции. Вначале каждый из них был одиночным шириной по 100 мм, затем их заменили парными, шириной по 60 мм. Нервюры — ферменные. Обшивка верха крыла до заднего лонжерона и носка — фанера, обтянутая полотном. Подкосы верхнего крыла — из кольчугалюминия, клепаные, обтекаемого сечения. Крайние подкосы — жесткая четырехугольная рама.

Верхнее крыло имело профиль типа «Геттинген-426», а в тех местах, где крепились подкосы — «Геттинген-420». Каркас хвостового оперения выполнен из кольчугалюминия и обтянут полотняной обшивкой.

Весной 1927 года провели в полном объеме статические испытания, которые показали, что конструкция РОМ-1 в основном достаточно прочна. Но, однако, прогиб верхнего крыла под нагрузкой слишком велик: 0,3 м при нормальной нагрузке и свыше 1,5 м перед разрушением. Именно тогда и применили парные лонжероны, усилили конструкцию центроплана. К сожалению, эти меры и вызвали перетяжеление аппарата на 600 кг против расчетных. Впрочем, здесь следует уточнить: расчетные данные заранее несколько занизили.

Но задняя центровка «гидры» принесла конструкторам еще больше неприятностей. Для ее корректировки пришлось двигатели самолета переместить значительно вперед, увеличив длину мотогондолы и, что еще более досадно, ввести под нее дополнительные подкосы. Все эти «мероприятия» продолжали наращивать вес конструкции. И все же задняя центровка пустого самолета и в этом случае выходила за допустимый предел. Перед полетом с помощью преднамеренных размещений нагрузки и заправки топлива центровку с трудом дотягивали до 35%.

В передней кабине летающей лодки разместили вооружение типа ТУР-4 (турель — четыре пулемета) с прицелом Герца. Экипаж — 4 человека.

Наконец, к зиме 1927 года строительство и статические испытания самолета полностью завершили. Первые полеты в Ленинграде, в акватории Гребного порта совершил летчик Л.Гикса. В своем отчете о полете он отметил: «Отрыв летающей лодки РОМ-1 от водной поверхности произведен на скорости 97 км/ч. Набор высоты — 3 м/с. Полет на высоте 400 м. Планирование на скорости 110 км/ч при убранном газе — устойчивое. Посадочная скорость 85 км/ч. При полете по кругу управление нормальное. Машина легко слушается элеронов. Однако площадь руля поворота недостаточна. По тангажу более послушен в наборе высоты. Сказывается предельно задняя центровка. В пикирование самолет входит неохотно. В общем, машина несколько тяжеловата в управлении, что можно объяснить недостаточной скоростью при большом полетном весе.»

В Ленинграде до ноября 1928 года полеты на РОМ-1 проводили без определенной системы, урывками. Григорович, почувствовав неладное в проекте, к делам охладел и на испытательные полеты даже не являлся. Когда же в порту образовался лед, Дмитрий Павлович распорядился срочно разобрать самолет, перевезти на санях на Комендантский аэродром, запаковать в ящики и отправить в Севастополь. Сама же организация ОМОС вскоре перебралась в Москву, где все ее сотрудники обосновались на заводе в Филях. Работу над усовершенствованием РОМ-1 продолжили, но результаты облета машины на Черном море оказались неутешительными.

В Севастополе полеты производил С.Рыбальчук. Всего совершено 84 полета. Осенью 1928 года летчик записал в отчете: «Перетяжеление конструкции не дает возможности полностью оснастить РОМ-1 необходимым запасом топлива для длительного полета и разместить полностью боекомплект вооружения. Слабые двигатели «Лоррен» всего по 450 л.с. недостаточны для нормального пилотирования самолета с максимальной загрузкой. Считаю, что РОМ-1 в представленном виде не может быть использован по назначению.»

РОМ-1 сняли с летных испытаний. Это был, в некотором роде, удар по репутации Д.Григоровича. В чем же причина такой, казалось бы, досадной неудачи? На самом же деле причины творческого невезения Григоровича лежали на реальной основе. Некогда маститый «законодатель мод» гидроавиации начала века постепенно отстал от уровня развития новой техники. Самолетостроение со временем стало опираться на ряд фундаментальных наук, охватить которые одному специалисту уже было не под силу. Время интуитивного подхода к разработке конструкции прошло.

Только после неудач РОМ-1, который по сути дела, стал последним его самолетом, Дмитрий Павлович с горечью осознал, что конструирование самолетов в новых условиях требует точных расчетов в аэродинамике, прочности материалов и особенностях эксплуатации. И хотя вся эволюция развития мировой гидроавиации прошла на его глазах и с его участием, Григорович, к сожалению, мало сделал выводов для себя из ее ценного опыта. А ведь даже чисто умозрительно эта эволюция говорит об очень многом.

Дело в том, что увеличение дальности и продолжительности полета — качества столь необходимые для самолета-разведчика — конструкторам летающих лодок удалось получить еще значительно раньше. При этом особое внимание было уделено улучшению показателей по удельной мощности и весовой отдаче.

Особенно отличались в этом отношении летающие лодки американского конструктора Г.Кертисса в 1914-1918 годах. На основе его гидросамолета «Америка» создалось целое семейство двухмоторных машин, использовавшихся в морской авиации США, Англии и других государств.

И что характерно, эти двухместные летающие лодки Кертисса конструктивно идентичны известным нам самолетам Д.Григоровича М-5 и М-9 — трехстоечные бипланы, размах верхнего крыла не намного больше, чем нижнего, к которому присоединялись поплавки.

Но в летающих лодках Кертисса чувствовалось больше прогресса. Если его Н-1 «Америка» с двумя двигателями по 90 л.с., развивала скорость 100 км/ч и могла поднять в воздух 900 кг груза, то Н-12, построенная в 1917 году, имела два двигателя по 275 л.с., могла летать со скоростью 137 км/ч и брать на борт 1000 кг груза. А созданный всего лишь год спустя Н-16 с новыми двигателями «Либерти» по 400 л.с. обладал максимальной скоростью уже 150 км/ч и грузоподъемностью более двух тонн! Даже в сравнении с Н-16 данные РОМ-1 выглядят более чем скромно: при двух двигателях по 450 л.с. он мог взять на борт лишь 1300 кг полезной нагрузки.

Еще больший прогресс в конструкции летающих лодок в середине 1920-х годов представляли машины нашего великого земляка И.И.Сикорского, разработанные и построенные в США. Это амфибии S-34 и S-36. И вновь аналогия, РОМ конструктивно очень схож с амфибиями Сикорского: такое же довольно толстого профиля крыло типа парасоль на подкосах, короткое нижнее крыло с поплавками и реданная лодка.

Американская двухдвигательная амфибия S-34, выпущенная почти одновременно с РОМ-1, благодаря более высокой весовой культуре и применению передовой технологии с широким использованием металлических конструкций из легких сплавов имела крейсерскую скорость 200 км/ч, дальность полета 1100 км, потолок 4800 м и весовую отдачу 34% -по всем показателям выше, чем у РОМ-1. Кстати, S-34 использовалась в качестве именно морского разведчика.

ЛТХ:

Модификация: РОМ-1

Размах крыла, м: 28,00

Длина, м: 16,00

Площадь крыла, м2: 104,60

Масса, кг

-пустого самолета: 4518

-нормальная взлетная: 5830

Тип двигателя: 2 х ПД «Lorraine-Dietrich»

-мощность, л.с.: 2 х 450

Максимальная скорость, км/ч: 165

Крейсерская скорость, км/ч: 132

Практическая дальность, км: 800

Продолжительность полета, ч.мин: 5

Скороподъемность, м/мин: 99

Практический потолок, м: 3470

Экипаж: 4

Вооружение: 4 х пулемета кал. 7,62-мм.

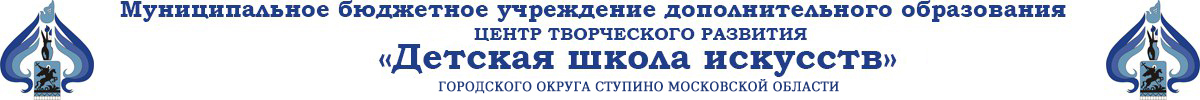

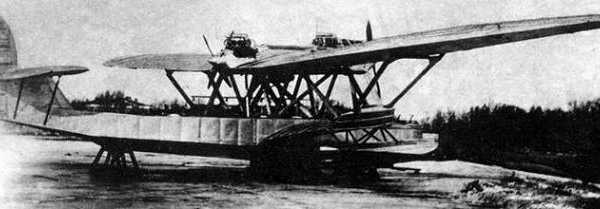

Летающая лодка РОМ-1 на берегу перед спуском на воду.

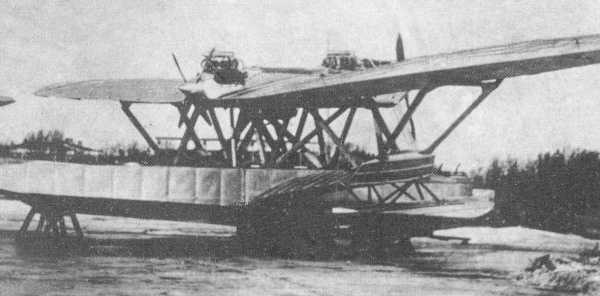

Летающая лодка РОМ-1. Вид спереди.

РОМ-1. Схема.

Список источников:

В.Б.Шавров. История конструкций самолетов в СССР до 1938 г.

Б.Л.Симаков. Самолеты страны Советов. 1917-1970.

Г.Ф.Петров. Гидросамолеты и экранопланы России 1910-1999.

Крылья Родины. Юрий Смирнов. Тропой роковых неудач.

xn--80aafy5bs.xn--p1ai

Самолеты Дмитрия Григоровича. Авиация и космонавтика 2013 09

Самолеты Дмитрия Григоровича

Летающая лодка РОМ-1 на берегу перед спуском на воду.

Разведчик открытого моря РОМ-1 (МР-3)

Для начала укажем, что в отношении этого летательного аппарата использовалось три названия: общее определение — РОМ, внутреннее обозначение в ОМОС — МР-3 (морской разведчик — третий) и обозначение для военно-воздушных сил — РОМ-1.

Впервые о морском самолете, способном осуществлять дальние разведывательные полеты не только вдоль побережья, но и в открытом море, заговорили в 1924–1925 гг. Известно, что 17 июня 1925 г. технические требования к самолету РОМ с двумя двигателями «Лоррен-Дитрих» мощностью по 450 л.с. утвердил Научный комитет Управления ВВС. Практически одновременно задание на его проектирование передали на завод ГАЗ N23 «Красный летчик». В январе 1926 г. на объединенном совещании, посвященном вопросам опытного самолетостроения по программе УВВС, указывалось, что предварительный проект самолета РОМ 2ЛД готов. Судя по всему, РОМ стал первым гидросамолетом, при создании которого были соблюдены требования предварительных аэродинамических исследований. В ЦАГИ изготовили и продули в аэродинамической трубе модель этого самолета. Кроме того, там обстоятельно изучили представленные проектные материалы, после чего признали схему РОМ и его гидродинамические характеристики удовлетворяющими. Тут следует уточнить, что гидроканал ЦАГИ, в котором начали проводить практические исследования корпусов морских самолетов, ввели в эксплуатацию в апреле 1930 г. Поэтому определение наиболее выгодных гидродинамических форм для всех передвигающихся по воде объектов здесь начали выполнять уже в 1930-х гг.

Самолет-разведчик РОМ представлял собой подкосный полутораплан с верхним крылом большого размаха и с небольшими нижними крыльями, снабженными поплавками боковой остойчивости. Верхнее крыло — деревянное, передняя его часть зашивалась фанерой, далее шла полотняная обшивка, а задняя кромка была выполнена из стальной проволоки. Нижнее крыло — металлическое, установлено немного выше ватерлинии, соединялось с верхним крылом системой диагональных подкосов.

Конструкцию цельнометаллической лодки РОМ выполнил В.Б. Шавров, крыльев и силовой установки — П.Д. Самсонов. Обводы лодки были образованы в основном плоскими поверхностями, чтобы избежать выколотки листов.

В.Б. Шавров в своей «Истории конструкций…» привел некоторые ему известные особенности производства самолета РОМ: «Конструирование и постройку лодки пришлось начать с налаживания в Ленинграде производства листов, труб и заклепок из кольчугалюминия, с отработки сортамента профилей каркаса лодки, поскольку профили АГОС для лодки не были пригодны.

Клепка водонепроницаемых швов лодки делалась на байке, пропитанной суриком с олифой. Герметичность была достигнута полная, но из-за большой толщины байковых прокладок швы получались вдавленными, что портило вид лодки. В дальнейшем байку заменили киперной лентой, и обшивка стала получаться гладкой.

Аналогичной была клепка нижних крыльев, тоже водонепроницаемых, и подкрыльных поплавков.

Верхнее крыло имело переменный по размаху профиль. Два его лонжерона — коробчатые, первоначально одиночные, шириной 100 мм, потом замененные парными шириной по 60 мм. Нервюры были ферменные, обшивка носка и верха до заднего лонжерона — 2-мм фанера, все было обтянуто полотном.

Статические испытания, проводившиеся весной 1927 г., показали, что конструкция самолета прочна, но прогиб верхнего крыла очень велик — свыше 1,5 м перед разрушением. Тогда и появились парные лонжероны, был усилен центроплан и др. Все это вызвало перетяжеление примерно в 600 кг против расчетных предположений (правда, заниженных)».

Процесс создания РОМ сопровождался новыми пожеланиями заказчиков, требующих введения в уже одобренную конструкцию значительных изменений. Так, 31 мая 1927 г. в Авиатресте потребовали рассмотреть возможность подвески на самолете 450-мм торпеды образца 1915 г. Григорович ответил о значительных в этом случае переделках, и о необходимости использования более мощных двигателей. Впрочем, появились проблемы и без внесения в базовый проект дополнительных изменений. Опытное взвешивание почти готового самолета выявило его слишком заднюю центровку, почти 43 % САХ, что было совершенно недопустимо. Поэтому передний двигатель «Лоррен-Дитрих» вместе с моторной рамой передвинули вперед, для чего пришлось ввести дополнительные поддерживающие подкосы. В отношении силовой установки РОМ особо подчеркивалось, что используемые двигатели «не новые, бывшие в употреблении».

Дополняя общее описание РОМ, укажем, что экипаж самолета составляли 4 человека. Летчики сидели рядом, впереди находилась оборонительная турель ТУР-6 со спаркой пулеметов «Льюис». Еще одна перекатная турель ТУР-5, тоже со спаркой пулеметов, находилась в корме.

15 сентября 1927 г. руководство завода доложило, что самолет РОМ в основном готов, однако не обтянут тканью и не полностью оборудован. На следующий день корпус лодки для проведения окончательной сборки извлекли на улицу. Так как через ворота сборочных мастерских ОМОС лодка не проходила, пришлось разобрать стену здания. Затем самолет полностью собрали и покрасили, а 27 сентября технический совет Авиатреста допустил РОМ к проведению испытаний. Одновременно в ОМОС ЦКБ получили разрешение приступить к разработке второго экземпляра РОМ. Поэтому с этого момента первый экземпляр стал именоваться РОМ-1 (МР-3), а второй экземпляр РОМ-2 (МР-Збис).

Первый этап летных испытаний РОМ-1 провели в Ленинграде, летал летчик Л.И. Гикса. 21 ноября 1927 г. в связи с ледоставом полеты пришлось прервать, самолет далее предлагалось перевезти на Черное море. В конце ноября РОМ-1 отправили в Севастополь, где его испытания возобновились.

24 февраля 1928 г. летчик Гикса докладывал: «Это первый тяжелый морской самолет. Взлет осуществлялся на скорости 90–95 км/ч. В полете чувствуется давление на ногу, но небольшое. Взял высоту 3200 м. При скорости 80–90 км/ч садится отлично. Нагрузка 1500 кг, максимальная скорость 158–162 км/ч. Элероны малоэффективны».

В июне 1928 г. РОМ-1 решили перегнать в Таганрог, где намеревались произвести некоторые его доработки и улучшения. В Севастополь приехал и Григорович, который предполагал перелететь вместе с Гиксой в Таганрог, однако ничего из задуманного реализовать не удалось. Спустя пару месяцев, по прибытию в Москву конструктор Д.П.Григорович был арестован.

После отъезда Григоровича самолет перегнали в Таганрог, где уже в июле летчик Рыбальчук выполнил на нем несколько полетов. Затем приступили к усовершенствованиям РОМ-1 — ответственным за доводки самолета с 20 августа 1928 г. назначили П.Д. Самсонова как представителя ОПО-3. В течение последующего месяца на двигателях установили воздушные винты диаметром 2,96 м (от самолета «Фарман»), оборудовали дверь на переборке в пилотской кабине и новое откидное кресло правого летчика. Для вытаскивания из воды лодку оснастили выкатными колесами размером 900×200 мм от самолета Виккерс «Вернон». Затем Рыбальчук вновь облетал самолет, однако летные характеристики в полете не фиксировались. Обстановка складывалась неясная, уже бытовало мнение, что РОМ-1 не может быть использован в качестве боевого аппарата, поэтому его просто оставили под открытым небом в ожидании дальнейших решений руководства.

Летающая лодка РОМ-1

Перед новым летным сезоном 1929 г. о морском разведчике вспомнили. Инженер-механик К.Н. Ганулич, произведший осмотр РОМ-1 на заводе N931, докладывал: «В результате того, что самолет оставался осенью под открытым небом, деревянные крылья пострадали настолько, что потребовался их ремонт. Внутренние поверхности залило водой, появилась плесень, пришла в ветхость фанерная обшивка носков крыльев, хуже всего состояние носков элеронов. Лодка ремонта не требует, «битмо» (промазочный битумный лак — М.М.) в хорошем состоянии. Невозможно герметически задраивать люки водонепроницаемых переборок…».

Ремонт РОМ-1 произвели в апреле 1929 г, в середине мая его подготовили к полетам, затем, после облета, перегнали в Севастополь. 17 июня 1929 г. помощник начальника ВВС Красной Армии Я.И. Алкснис издал приказ о проведении государственных испытаний РОМ-1, РОМ-2 и МР-5.

К продолжению испытаний РОМ-1 в Севастополе приступили 2 июля 1929 г. Уже первые спуски на воду в бухте Голландия и попытки взлететь показали, что самолет с центровкой 30,4 % САХ не желает выходить на редан. Пришлось вернуться на базу в бухту Нахимова, где один человек перебрался из передней кабины назад, кроме этого, в кормовой отсек добавили балласт 40 кг и получили центровку примерно 35 % САХ. Последующие попытки взлететьувенчались успехом, однако выяснилось, что перегреваются двигатели. Вечером, когда температура окружающего воздуха снизилась, Рыбальчуквыполнил еще один полет, в котором достиг потолка 3470 м. В последующие дни на РОМ-1 смонтировали новые радиаторы охлаждения, позаимствованные с летающей лодки Дорнье «Валь». После перестановки радиаторов выполнили еще несколько полетов до 22 августа. При подготовке окончательного решения по самолету инженер НИИ морской авиации Коровин записал, что у РОМ-1 «плохой обзор с пилотского кресла, тугое управление, заметное давление педалей на правую ногу, сложная система запуска. Кабина неглубокая, высокая палуба, летчикам в полете поменяться местами невозможно». Кроме этого указывалось, что с нагрузкой 1305 кг при спокойном море (штиль) самолет взлететь не смог, даже не было отмечено стремления к выходу на редан. Взлететь и провести испытания удалось при уменьшении нагрузки до 1135 кг.

19 сентября 1929 г. комиссия, состоящая из специалистов НИИ, и под председательством начальника ВВС Черного моря тов. Лаврова констатировала, что РОМ-1 годится только для учебных целей, например для переучивания морскихлетчиков. «Считать РОМ-1 2/1Д450, как боевой тип непригодным для снабжения ВВС…. Считать возможным оставить самолет РОМ-1 в распоряжение Нач. ВВС ЧМдля использования его в качестве тренировочного и переходного на многомоторные самолеты».

Основные технические данные и летные характеристики РОМ-1 (МР-3)

Размах верхнего крыла (м) 28,0

Размах нижнего крыла (м) 9,7

Длина в линии полета (м) 16,0

Высота в линии полета (м) 6,06

Площадь верхнего крыла (м?) 86,6

Площадь нижнего крыла (м?) 18,0

Вес пустого (кг) 4518

Полетный вес (кг) 5829-6075

Скорость максимальная у земли (км/ч) 165

Скорость максимальная на 3000 м (км/ч) —

Посадочная скорость (км/ч) 85

Практический потолок (м)3470

Дальность полета максимальная (км) 800

Летающая лодка РОМ-2 в Таганроге

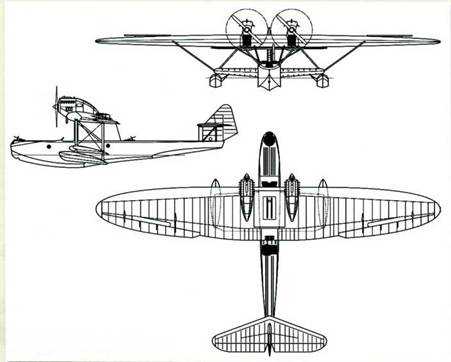

Разведчик открытого моря РОМ-2 (МР-ЗБИС)

Этот самолет, решение, о постройке которого состоялось в сентябре 1927 г., сразу определялся как второй экземпляр разведчика открытого моря, поэтому он получил обозначение РОМ-2. Понятно, что в нем с самого начала предполагалось произвести масштабные изменения для устранения возможных недостатков первого экземпляра. Между тем, история РОМ-2 началась с очередной организационной перестройки, коснувшейся морского самолетостроения. Вот в основных чертах как происходило развитие событий.

Уже в середине 1927 г. в правлении Авиатреста существовало мнение, что деятельность морского отдела в Ленинграде не дает положительных результатов, поэтому все опытное самолетостроение необходимо сосредоточить в столице.

В октябре 1927 г. последовало решение о расформировании ОМОС ЦКБ и о переводе всех его специалистов в Москву на авиационный завод N«22. Из Ленинграда в Москву переводились около 200 человек, из них 44 конструктора. На новом месте организация стала именоваться ОПО-3 (опытный производственный отдел, третий). На практике переезд из Ленинграда в Москву затянулся и еще продолжался в начале 1928 г. В записях этого периода, касающегося начала работы ОПО-3, отмечается финансовая неразбериха и потерявшееся имущество.

Очевидно, что в переезжающем отделе в первой половине 1928 г. не наблюдалось ни спокойствия, ни удовлетворенности сложившимся положением. Для разрешения спорных вопросов 27 июня 1928 г. председатель правления Треста М.Г. Урываев в производственном помещении ОПО-3 собрал совещание, на котором присутствовал директор завода № 22 Ф.С. Малахов. Третий производственный отдел представляли инженер-конструктор П.Д. Самсонов и заместитель заведующего ОПО В.И. Никитин. Григорович в это время находился на Черном море, где готовились к продолжению испытаний РОМ-1. Собранное совещание касалось преимущественно бедственного положения, в котором оказался перебравшийся из Ленинграда отдел. Выяснилось, что здесь, в Москве, их не очень то и ждали, отношения с заводом совершенно не складывались. Обещанные производственные помещения оказались тесными и сырыми, их ремонт и оборудование затягивались, лишь телефон устанавливали 1,5 месяца, возможностей для расширения и развития не было. Снабжение материалами оценивалось как плохое, выделенные заводом рабочие оказались низкой квалификации, а зарплата сотрудников ОПО-3 заметно меньшей, чем у других сотрудников завода N922. Последнее обстоятельство объяснялось тем, что хотя ОПО-3 относился к подразделениям завода № 22, однако по технической линии ему не подчинялся. Кроме того, выяснилось, что по причине отсутствия жилья из 13 приехавших сотрудников уже половина с предприятия уволилась. Не имея возможности полностью отобразить картину жизнедеятельности ОПО-3, укажем, что проблемы не исчезли и позже. Рабочие и старые сотрудники продолжали покидать бывший отдел морского самолетостроения. В частности, в декабре 1928 г. последовало сокращение штатов отдела на 50 %.

Вот в таких условиях, и при таких весьма непростых обстоятельствах, продолжилось строительство РОМ-2 (МР-Збис), который по техническому заданию должен был иметь запас горючего на 5 часов полета и радиус действия до 500 км. Его изготовление началось еще в Ленинграде на авиазаводе № 23, а продолжилось на московском заводе N922, расположенном в Филях. Поначалу основным отличием этого самолета от РОМ-1 явилась установка двигателей БМВ-VI (по 500/680 л.с.) в ряд на верхнем крыле. Однако в ходе строительства отличий прибавилось. В служебной переписке, касающейся деятельности ОПО-3, указывалось, что на 22-м заводе изготовили новую лодку и новое эллиптическое крыло.

Летающая лодка РОМ-2 в Таганроге

Летающая лодка РОМ-2

Цельнодеревянное верхнее крыло, на виде в плане имело форму близкую к эллипсу, при этом передняя кромка имела меньшую кривизну, чем задняя. Верхняя часть центроплана между двигателями имела обшивку из гофрированного кольчугалюминия. Элероны и хвостовое оперение обтягивались полотном.

Металлическое нижнее крыло конструктивно мало отличалось от такого крыла у РОМ-1. Поплавки боковой остойчивости безреданные, крепились на небольших стойках к законцовкам крыла.

Обводы лодки РОМ-2 были совершенно иные, они характеризовались сильной поперечной килеватостью с вогнутыми участками днища у скул, что благоприятствовало более мягкой посадке, особенно при волне. Толщина нижней обшивки в районе первого редана составляла 1,5 мм, на других участках — 1,2 и 1,0 мм. В центральной части лодки были установлены 3 топливных бака общей емкостью 810 л, еще один бак на 310 л размещался в центроплане.

Оборонительное вооружение РОМ-2 состояло из двух стрелковых установок со спарками пулеметов «Льюис» или ДА. Впереди монтировалась турель ТУР-6, сзади перекатываемая с борта на борт турель ТУР-5. Легкие бомбы размещались на бортовых фюзеляжных кронштейнах как у Дорнье «Валь». Крупные бомбы подвешивались на нижнем крыле. Общая бомбовая нагрузка составляла 600 кг. В комплект необходимого оборудования входил якорь, закрепленный в походном положении на верхней палубе носовой части. К специальному оборудованию относился фотоаппарат Кодак в задней кабине, комплект неприкосновенного запаса (НЗ) и бак с питьевой водой.

По требованиям транспортировки РОМ-2 мог разбираться и перевозился в таком виде на четырех железнодорожных платформах.

Дополняя общее описание, укажем, что использовались два типа воздушных винтов: диаметром 3,25 и диаметром 3,5 м.

РОМ-2 вышел из цеха ОПО-3 в Филях в начале июля 1929 г. и только спустя 1,5 месяца был окончательно укомплектован и доведен. В конце сентября его перевезли по железной дороге в Севастополь, где подготовили к полетам. Уже на месте при взвешивании определили, что перетяжеление конструкции по сравнению с проектными значениями составило 690 кг.

Дата первого полета летающей лодки РОМ-2 не определена, скорее всего, это произошло в октябре 1929 г. Однако известно, что небольшой период испытаний сопровождался досадными поломками. Так, 6 ноября при вытаскивании самолета на берег помяли правое нижнее крыло и поплавок.

Еще одна авария произошла 29 ноября 1929 г. в Севастополе у Константиновской батареи. В этот день в 11.45 летчик Рыбальчук производил взлеты и посадки при сильном волнении моря. На третьей посадке самолет сильно зарылся в волну, в результате были повреждены некоторые конструктивные узлы. О продолжении полетов этого экземпляра РОМ сведения не обнаружены.

В подготовленной оценке РОМ-2 отмечались удачные обводы лодки, просторная кабина, хороший взлет на волне. Одновременно схема боковых поплавков с низкорасположенными крыльями считалась неудачной, местную прочность отдельных элементов определили как недостаточную.

Неудовлетворяющими определили полетную скорость самолета, маневренность в воздухе и радиус действия 445 км.

В декабре 1929 г. было решено, что принять РОМ-2 2БМВ6 в предъявленном виде на снабжение ВВС невозможно. Предлагалось отправить самолет на исправление дефектов, а затем вновь испытать его не позднее 15 августа 1930 г. При проведении доработок рекомендовалось для улучшения мореходных качеств удлинить нос лодки, пересмотреть схему нижних поплавков, моторы убрать вглубь крыла, а летчиков передвинуть вперед.

Впрочем, вся деятельность по совершенствованию РОМ-2 скоро прекратилась. Несмотря на то, что в конце 1929 г. в ОПО-3 подготовили чертежи для серийного производства РОМ-2 (на заводе № 22 должны были построить 22 таких самолета), его запуск в серию не состоялся. Новый экземпляр разведчика открытого моря, определяемый как РОМ-3, не строился.

Летающая лодка РОМ-2

Морской разведчик МР-5

Основные технические данные и летные характеристики РОМ-2

Размах верхнего крыла (м) 26,8

Размах нижнего крыла (м) 8,2

Длина в линии полета (м) 17,455

Высота в линии полета (м) 6,06

Площадь верхнего крыла (м?) 91,43

Площадь нижнего крыла (м?) 16,76

Вес конструкции (кг) 4150

Полезная нагрузка (кг) 1850

Полетный вес (кг) 6000

Скорость максимальная у земли (км/ч) 180

Скорость максимальная на 1000 м (км/ч) 175

Посадочная скорость (км/ч) 93

Практический потолок (м) 4500

Дальность полета максимальная (км) 900

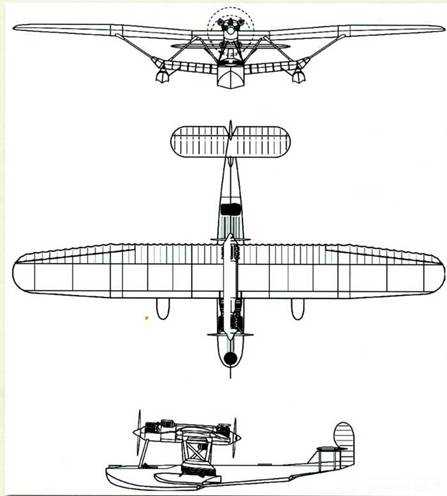

Морской разведчик МР-5

Этот самолет, который являлся развитием одномоторных разведчиков МР-1 и МР-2, сразу получил обозначение МР-5. В.Б. Шавров в «Истории конструкций…» определяет его также как МР-3, однако в оригинальных документах название МР-3 (МР-Збис) используется только для самолетов РОМ.

Морской разведчик МР-5 с двигателем БМВ-VI в 500/680 л.с. начал проектироваться в 1927 г., а постройка его началась в 1928 г. Создание МР-5 совпало с переездом отдела морского самолетостроения в Москву, поэтому аппарату передались все неприятности этого смутного периода. Уже позднее в ОПО-3 отмечали, что работа по созданию МР-5 сразу пошла нескладно. Не был утвержден эскизный проект, не проведены продувки аэродинамической модели, тем не менее, разработка самолета велась полным ходом. После ареста Григоровича МР-5 в полуразобранном состоянии принял конструктор Самсонов, который далее отвечал за его строительство и усовершенствования.

Новая летающая лодка была выполнена по прежней, отработанной схеме — лодочного биплана с двигателем жидкостного охлаждения и толкающим воздушным винтом. В пояснительной записке к предъявленному на испытания самолету указывалось, что МР-5 «весь из кольчугоалюминия, за исключением крыльев и боковых поплавков».

Лодка-фюзеляж имела 7 водонепроницаемых отсеков, в носовой части устроено дополнительное водонепроницаемое дно. Для прохода внутри лодки были оборудованы круглые задраиваемые люки, еще один такой люк находился в верхней палубе для выемки бензиновых баков. Всего таких основных баков в лодке имелось два, общей емкостью 608 л, еще один бак — расходный, емкостью 64 л. Масляный бак разместили под радиатором охлаждения, что придало моторной гондоле в передней нижней части своеобразный «оттопыренный» вид. Двигатель БМВ-VI оснастили деревянным воздушным винтом диаметром 3,18 м. Самолет был оборудован двумя турелями ТУР-5 и ТУР-6, под нижним крылом с каждой стороны монтировались по два держателя ДЕР-6, позволяющие подвешивать авиабомбы в двух комбинациях: 4×82 кг или 8×48 кг.

Морской разведчик МР-5

МР-5 в процессе на взлете. Хорошо видно образование большого водного буруна. Лето 1929 г.

МР-5бис

Основные технические данные и летные характеристики МР-5

Размах верхнего крыла (м) 15,6

Размах нижнего крыла (м) 13,65

Длина в линии полета (м) 11,47

Площадь крыльев (м?) 53,0

Вес пустого (кг) 2226

Полезная нагрузка (кг) 1056

Полетный вес (кг) 3282

Скорость максимальная у земли (км/ч) 190

Скорость на высоте 1000 м (км/ч) 193

Посадочная скорость (км/ч) 95

Время виража (сек) 29-32

Практический потолок (м) 4000

Время набора максимального потолка (мин) 68,5

Радиус действия (км) 525

МР-5 достроили на авиазаводе № 22 и летом 1929 г. доставили в Таганрог. Летал на испытаниях в июне-июле 1929 г. С.Т. Рыбальчук. Он же перегнал самолет в сентябре в Севастополь. Испытания показали, что в воздухе самолет ведет себя хорошо, устойчив, однако взлет с воды оказался очень тяжел. На разбеге вокруг лодки стояла сплошная пелена брызг, взлетная дистанция была очень велика.

Комиссия по определению дальнейшей судьбы МР-5 состоялась 1 декабря 1929 г. В работе комиссии принимал участие, в том числе, и представитель НТК УВВС Бартини. Было сделано заключение, что МР-5 имеет неудачные обводы носовой части лодки, что ведет к значительному брызгообразованию на взлете, «летчиков в кабине заливает водой». По этой причине не стали проводить испытание его мореходности при ветровой волне и накате. Кроме того, пилоты отметили невысокие маневренные свойства самолета на боевой высоте 3000 м. По совокупности всех эксплуатационных качеств комиссия не рекомендовала принимать МР-5 в представленном виде на снабжение ВВС РККА. Предлагалось произвести изменения обводов носовой части лодки, после чего все испытания повторить.

Для реализации задуманных переделок в начале 1930 г. МР-5 передали в конструкторское бюро Ришара {1}, получившее наименование ОПО-4. Здесь работа значилась как плановая в течение года. Однако, судя по многочисленности заданий, возложенных на эту организацию, здесь было не до исправления самолетов других конструкторов. Таким образом, работа по созданию МР-5 благополучно пережила ОМОС, ОПО-3, а с уходом Ришара и ОПО-4.

В 1931 г. начальник морского отдела ЦКБ-ЦАГИ И.В. Четвериков добился разрешения довести многострадальный МР-5 до хороших показателей мореходности. Ему удалось построить новый деревянный лодочный фюзеляж, с которым самолет обозначался как ЦКБ № 10 или МР-5бис. В январе 1932 г. Четвериков докладывал, что начались испытания самолета № 10. Очевидно, это были летные испытания на лыжах. Основные испытания провели летом 1932 г. на участке Москвы-реки, там, где сейчас находится Центральный парк культуры и отдыха (ЦПКО). Обводы модернизированной лодки теперь оценивались удачными, брызгообразование снизилось до приемлемых значений. Впрочем, вопрос о серии не возникал. В то время на авиазаводе в Таганроге уже серийно строили лицензионную летающую лодку итальянской конструкции Савойя С-62, которая в ВВС РККА получила обозначение МР-4.

Поделитесь на страничкеСледующая глава >

military.wikireading.ru

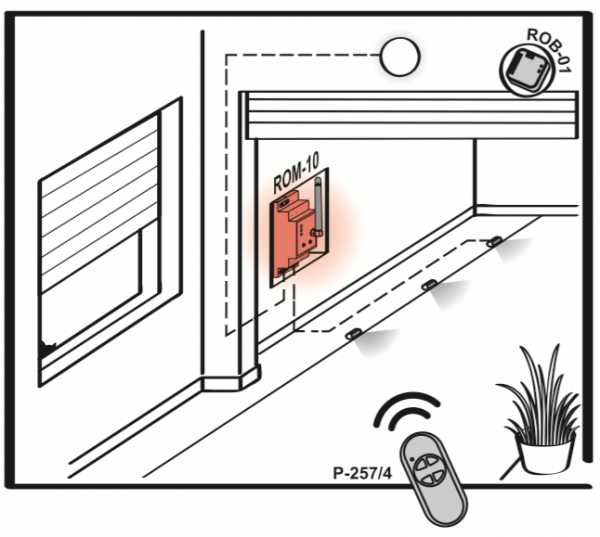

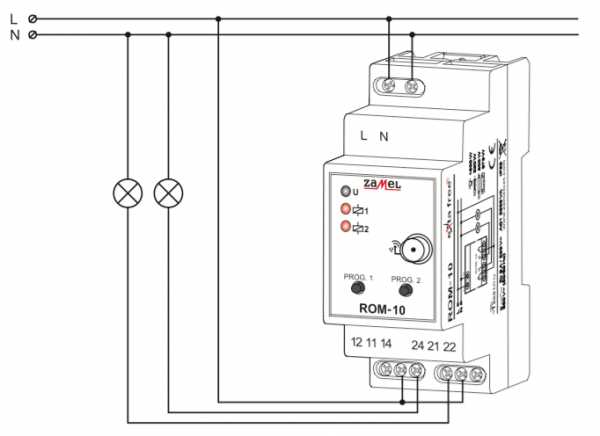

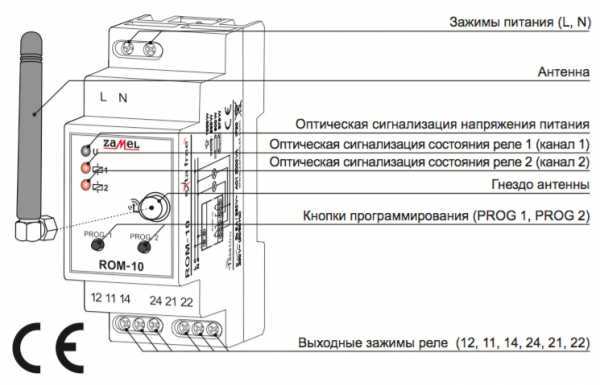

Приемник радиореле ROM-01 Zamel (1 канал)

Zamel Приемник на DIN-рейку ROM-01 (1 канал)

Модульный радиоприемник ROM-01 может устанавливаться в типичных электрических распределительных щитах на шине TH 35 и реализовать функцию радио управления с использованием лю- бого передатчика системы EXTA FREE. К релейному выходу устройства могут быть подключены электрические аппараты (например, проводные устройства системы Умный дом EXTA, релейно-контакторные схемы, другие), реализующие функции, заданные элементами радиосистемы.

Функциональные качества изделия:

- Совместная работа с передатчиками беспроводной системы управления EXTA FREE,

- одноканальный радиоприемник для монтажа в щите на шине ТН 35

- 5 режимов работы: — включение, выключение, моностабильный режим, бистабильный, временной,

- одно выходное реле NO/NC (беспотенциальные контакты),

- большой радиус действия (до 300 м),

- оптическая сигнализация питания и работы реле,

- возможность интеграции с проводными системами управления (например, автоматика системы EXTA),

- возможность подключения антенны ANT-01, устанавливаемой вне распределительного щита,

- возможность увеличения дальности действия посредством применения ретрансмиттера RTN-01.

ВНИМАНИЕ! Указанная дальность действия относится к открытому пространству, т.е. идеальным условиям, без преград. Если между передатчиком и приемником находятся преграды, следует предвидеть уменьшение дальности действия для: кирпича от 10 до 40%, дерева и гипса от 5 до 20%, армированного бетона от 40 до 80%, металла от 90 до 100%, стекла от 10 до 20%. Негативное воздействие на дальность действия имеют также воздушные и подземные линии электропередачи высокой мощности, а также антенны сотовой связи, размещенные поблизости устройств.

ROM-10 инструкция.pdf

bt-energy.ru

Zamel ROM-01 Приемник модульный на DIN-рейку (1 канал)

Название

МОДУЛЬНЫЙ ОДНОКАНАЛЬНЫЙ РАДИОПРИЕМНИК

Символ

ROM-01

Описание

Модульный радиоприемник ROM-01 может устанавливаться в типичных электрических распределительных щитах на шине TH 35 и реализовать функцию радио управления с использованием лю- бого передатчика системы EXTA FREE. К релейному выходу устройства могут быть подключены электрические аппараты (например, проводные устройства системы Умный дом EXTA, релейно-контакторные схемы, другие), реализующие функции, заданные элементами радиосистемы.

Функциональные качества изделия:

- Совместная работа с передатчиками беспроводной системы управления EXTA FREE,

- одноканальный радиоприемник для монтажа в щите на шине ТН 35

- 5 режимов работы: — включение, выключение, моностабильный режим, бистабильный, временной,

- одно выходное реле NO/NC (беспотенциальные контакты),

- большой радиус действия (до 300 м),

- оптическая сигнализация питания и работы реле,

- возможность интеграции с проводными системами управления (например, автоматика системы EXTA),

- возможность подключения антенны ANT-01, устанавливаемой вне распределительного щита,

- возможность увеличения дальности действия посредством применения ретрансмиттера RTN-01.

ВНИМАНИЕ! Указанная дальность действия относится к открытому пространству, т.е. идеальным условиям, без преград. Если между передатчиком и приемником находятся преграды, следует предвидеть уменьшение дальности действия для: кирпича от 10 до 40%, дерева и гипса от 5 до 20%, армированного бетона от 40 до 80%, металла от 90 до 100%, стекла от 10 до 20%. Негативное воздействие на дальность действия имеют также воздушные и подземные линии электропередачи высокой мощности, а также антенны сотовой связи, размещенные поблизости устройств.

| Упаковка | 4 [шт] |

|---|

| Номинального выходного напряжения | 230 V AC |

|---|---|

| Частота | 868 MHz |

| Кодировка | трансмиссия с адресацией |

| Каналы приемника | 1 |

| Радиус действия Приемника | 300 m |

| Степень защиты приемника | IP20 |

| Максимальный ток реле | 8 A |

| Максимальное напряжение реле | 250 V AC |

| Максимальная мощность реле | 2000 VA |

| Контакты | 1 NO/NC |

| Категория использования | AC1 |

zamelshop.ru

Индекс Рома в гинекологии: что это, нормы уровня

Индекс Рома в гинекологии является комплексным показателем, позволяющим эффективно диагностировать рак яичников, а также наличие доброкачественных опухолей. Важность показателя несомненна, поскольку раку яичников принадлежит 30% онкологии репродуктивного тракта.

Проблема в том, что симптомы рака яичников никак не проявляются на ранних стадиях. А диагностика на первой стадии по статистике позволяет при своевременном лечении обеспечить 85 – 90%% пятилетней выживаемости. Однако в большинстве случаев (от 70%) болезнь диагностируется на последней, а в лучшем случае на третьей стадии. По статистике на этих стадиях пятилетняя выживаемость меньше, чем у 20% пациентов.

Содержание статьи

Что такое индекс Рома

Ранней диагностике рака яичников придается большое значение из-за риска повышенной смертности в связи с именно поздним обнаружением заболевания. Напомним, что для диагностики используется анализ крови на онкомаркеры.

Среди наиболее часто определяемых онкомаркеров указывается СА 125, который как раз и является маркером рака яичников. Да, это работающий маркер, поскольку его уровень повышен более чем у 80-ти процентов пациенток, у которых развивается эпителиальный рак яичников.

Однако эффективность СА 125 касается только 3-ей и 4-ой стадий. А вот на ранних стадиях его чувствительность достаточно низкая – позволяет определить проблему не больше, чем у половины пациенток. Это связано с тем, что уровень СА 125 может повыситься и при других заболеваниях, кроме рака яичников. В медицинском сообществе говорят, что такой маркер не строго специфичен для данного заболевания.

В результате возник вопрос: “что делать с диагностикой рака яичников на первой и второй стадиях?”. Для его решения пытались использовать как отдельные маркеры, так и их комбинации. Например, СА 72-4, SMRP, СА 125+SMRP, HE4, HE4+SMRP и так далее.

Выяснилось, что наиболее пригодным для целей ранней диагностики показал себя маркер HE4 (с англ. Human epididymis protein 4). Именно этот белок показал наибольшую чувствительность на ранних стадиях рака яичников. Нацеленность на данное заболевание достигает 96%, да и чувствительность близка к 80%. Что и было нужно.

Таким образом, получилось, что СА 125 работает на последних стадиях, а HE4 – на начальных. Появилась идея создать показатель, который бы оценивал риски развития рака яичников, причем в пре- и постклимактерическом периодах.

Справочно. Был разработан специальный алгоритм под названием ROMA (аббревиатура английской фразы Risk of Ovarian Malignancy Algorithm). Этот алгоритм и назвали Индекс Рома (или индекс ROMA). Он вычисляется на основе данных тестов по онкомаркерам СА 125 и HE4.

Формулы достаточно сложные и мы будем пользоваться только результатами и оценим числовые значения.

Результаты полученных данных позволяют разделить пациентов на две группы:

- Высокий риск развития рака яичников.

- Низкий риск развития злокачественного поражения яичников.

В зависимости от наступления менопаузы, онкомаркер Рома (ведь фактически индекс и выполняет функцию онкомаркера) подразделяется на 2 группы:

- Рома 1 – оценка риска женщин в пременопаузе.

- Рома 2 – оценка риска женщин в постменопаузе.

Индекс Рома наиболее часто применяется для диагностики рака яичников, но также может использоваться для оценки риска следующих онкологических процессов, в частности рака:

- Поджелудочной железы.

- Молочной железы.

- Матки.

- Легких.

Успешное применение такого исследования позволяет уже на ранних стадиях, когда еще отсутствуют клинические проявления, выявить рак яичника – одного их самых опасных злокачественных новообразований.

Важно. Согласно статистическим данным, злокачественное поражение яичников занимает четвертое место среди всех онкологических заболеваний. Более того, в 75% случаев диагностировать процесс удается только на третьей или четвертой стадиях болезни, что, соответственно, указывает на низкий порог выживаемости – меньше 20%.

Своевременное распознавание и диагностика указанной патологии позволяет спрогнозировать выживаемость в течение 5 лет до 90% случаев.

Способ ранней диагностики

Скорость распознавания злокачественного процесса в организме женщины – залог сохранения ее жизни. Благодаря методике расчета уровня индекса Рома удается провести ранее диагностирование столь грозного заболевания, как рак яичников.

С помощью результатов анализа СА 125+HE4 и алгоритма подсчета прогностического индекса (ПИ), возможно провести оценку риска возникновения эпителиального рака яичников.

Компоненты, входящие в формулу расчета индекса, отвечают каждый за свои функции:

- НЕ4 – этот онкомаркер синтезируется в организме здорового человека в таких структурах, как эпителиальные клетки верхних отделов респираторного тракта, тканевых элементах репродуктивных орагнов, в яичниках в том числе. По своей структуре относится к эпидермальным белкам. Субстанция обладает высокой чувствительностью к клеточным элементам, которые продуцирует новообразование. Соответственно, увеличение указанного онкомаркера говорит о высоком риске развития поражения яичников. Неоценимую пользу приносит определение НЕ4, так как его уровни повышаются за 2-3 года до диагностирования рака яичников.

- СА125 – это атипичные клетки, которые синтезируются в тканях здорового яичника, не отличаются высокой чувствительностью на ранних стадиях опухолевого процесса. Более чем в 80% случаев отмечается увеличение уровней его концентрации на поздних стадиях. Показатели указанного маркера повышаются приблизительно за 8 – 10 месяцев до определения заболевания.

Именно сочетание и оценка таких показателей, как уровни НЕ4 и СА125 являются основой для получения индекса Рома – наиболее успешного метода ранней диагностики.

Анализ и норма

Для оценки риска развития злокачественных опухолей производится забор венозной крови. Анализ крови проводится натощак, утром, предварительно отменяются все методы исследований, рекомендуется соблюдение диеты.

Индекс Рома норма. Полученные данные интерпретируются согласно установленным нормам:

- В период пременопаузы:

- Показатель индекса менее 11,4% свидетельствует о низком риске развития рака яичников.

- Показатель индекса более 11,4% указывает на высокий риск развития эпителиального рака яичников.

- В период постменопаузы:

- Показатель менее 29,9% говорит о низком риске возникновения злокачественного образования.

- Показатель более 29,9 указывает на высокий риск развития рака яичника.

Важно знать, что на любой стадии процесса крайне важную диагностическую ценность имеет расчет индекса Рома, благодаря результатам которого можно спрогнозировать течение заболевания, назначить правильное лечение и оценить эффективность проводимой терапии.

Индекс Roma в гинекологии

В любой отрасли медицины наиболее успешными считаются те диагностические методы, результаты которых позволяют определить заболевание на ранних стадиях или еще в доклинический период.

Важно. Индекс Рома в гинекологии как раз и является одним из таких методов.

Как уже было сказано выше, такой индекс – это показатель оценки риска возникновения рака яичников. Но помимо этого, входящие в формулу расчета индекса онкомаркеры позволяют еще определить и такие изменения в организме:

- СА125 – увеличение такого показателя может дополнительно указывать на наличие следующих состояний:

- Плеврит.

- Инфекционные процессы половой системы у женщин.

- Аппендицит гнойного характера.

- Поражения печения.

- Беременность.

- Кровотечения менструального характера.

- Кистозную трансформацию яичников.

- Эндометриоз.

- Поражение щитовидной железы.

- НЕ4 – более чем в 90% случаев анализ свидетельствует о опухолевом процессе, но изменение его показателей возможно также при наличии следующих патологий:

- Эндометриальном раке матки.

- Злокачественных новообразованиях молочных желез.

- Карциноме.

- Доброкачественных заболеваниях яичников.

- Недостаточности функции почек.

- Гепатитах.

- Циррозе печени.

- Миомы.

В диагностике рака яичника наибольшее значение придается не отдельно каждому показателю, а их комбинации.

Значение проведенного анализа

Ценность исследования индекса Roma велика. Так как в 70-75% случаев злокачественная опухоль в яичниках диагностируется поздно, то  крайне важно своевременно провести эффективную диагностику. Ведь, согласно данным ВОЗ, только до 30% женщин живут более года.

крайне важно своевременно провести эффективную диагностику. Ведь, согласно данным ВОЗ, только до 30% женщин живут более года.

Несмотря на достижения в медицине прогноз рака яичников остается печальным:

- Стадия 1 – выявляется максимум в 30% случаев, обладает самым благоприятным прогнозом в отношении пятилетней выживаемости – до 90%.

- Стадия 2 – определяется до 10% случаев, прогноз составляет до 70%.

- Стадия 3 – практически 60% пациенток обращаются именно в этот период, когда зачастую уже бывает поздно. Выживаемость не составляет даже 40%.

- Стадия 4 – составляет до 17% случаев выявления и печальным прогнозом пятилетней выживаемости – менее 25%.

Только проведение ранней диагностики позволит начать эффективное и результативное лечение, ведь просчет индекса Рома определяет процесс:

- Который на ранних стадиях не поддается никаким методам диагностики.

- У женщин, у которых в анамнезе уже были в наличии злокачественные новообразования.

- Оценки проводимого лечения.

При использовании показателей индекса Rома чувствительность исследования составляет почти 93%, а специфичность – 76% у женщин в постменопаузе.

Во время пременопаузы чувствительность составляет 100%, а специфичность – до 75%.

Необходимо учитывать, что такие показатели характерны только при определении эпителиального рака яичников.

Только благодаря данным, полученным при исследовании крови на онкомаркеры, возможно оценить степень угрозы и риск развития заболевания.

Важно. Проведение указанного исследования крайне необходимо для улучшения прогноза жизни пациенток, контроля лечения и определения дальнейшей тактики лечения болезни.

Индекс Рома 1

Период пременопаузы у женщин характеризуется повышенным риском возникновения злокачественных опухолей половой системы.

Определение индекса Рома 1 в пременопаузе – важный диагностический критерий, который позволяет настолько рано определить риск возникновения патологического состояния, что выздоровление наступает почти в 100% случаев.

Справочно. В пременопаузальном периоде происходит изменение гормонального фона женщины, нередко имеются доброкачественные новообразования яичников, прочие гинекологические заболевания, при которых в любой момент возможна малигнизация.

И только с помощью анализа на определение индекса Roma 1 в крови можно предотвратить, своевременно выявить патологическое состояние, которое крайне опасно для жизни.

serdcet.ru

История рома — вспомним, как всё начиналось

Легендарный напиток ром, который прославили на весь мир морские пираты, сегодня ценится за свой мягкий вкус и оригинальный букет запахов. Несмотря на то, что крепость этого алкоголя может достигать и шестидесяти, и даже восьмидесяти градусов, пить его принято не только в коктейлях, но и в чистом виде. Существует множество сортов напитка, различия которых обусловлены разными технологиями изготовления и способами хранения в бочках. О сортах и истории этого напитка — в статье ниже.

История рома

Какого бы цвета, аромата ни был ром, все его сорта объединяет то, из чего он состоит — а это тростниковый сахар. Издревле дистилляты из сока тростника готовились там, где этого растения было больше всего.

Родиной технологии перегонки браги в спирт считается Древний Китай и Индия, однако история рома началась в Карибском бассейне. Именно на этой территории африканские рабы, завезённые торговцами, выращивали и перерабатывали сахарный тростник. Побочным продуктом процесса была патока, которой оставалось настолько много, что необходимо было придумать, как пустить ее в дело. И люди стали перегонять её в алкоголь.

Причём же здесь пираты? Многочисленные книги и кинофильмы давно рассказали нам о разбойниках Карибского моря, не расстающихся с любимой бутылкой крепкого напитка. Дело в том, что пресная вода во время длительных морских путешествий быстро протухала, и пить её было невозможно. Поэтому моряки придумали возить с собой спиртосодержащий напиток, самым дешевым из которых оказался именно ром. Изначально он был очень низкого качества, поэтому ему нужно было пройти долгий путь, чтобы стать предпочтением элиты в наше время.

Производство рома

Производится ром по-разному — сельскохозяйственным и промышленным методом. В первом случае все этапы осуществляется вручную, поэтому цена его значительно выше производственного аналога. Однако это не значит, что изготовленный на заводе значительно уступает тому, который сделан руками мастера.

Чтобы получить настоящий ром, сначала нужно вырубить тростник специальным ножом — мачете, а затем небольшими топориками разрубить его на мелкие частички. Обычно для изготовления используют нижние части тростника, так как в них содержится наибольшее количество сока, а также других веществ, необходимых для насыщенного вкуса и запаха. Порубленные стебли отправляют под пресс, сок фильтруют и переливают в бочки для последующего брожения.

На вопрос, в каких бочках выдерживается ром, ответит любой мало-мальски сведущий в своём деле сомелье — в дубовых, так как это дерево отдаёт напитку тот цвет и запах, за который мы его так любим. А хорошенько обожженная бочка делает цвет жидкости насыщенным темным, что также немаловажно.

Для лучшего брожения, к тростниковому соку примешивают дрожжи. По прошествии некоторого времени (которое, кстати, каждый производитель определяет по-своему) забродившую жидкость отправляют на перегонку. На этом этапе может быть применено два способа: коньячный или «в потоке». В первом случае готовый вкус будет более густым и насыщенным.

Что касается производственной технологии изготовления, для получения самого высокого качества и на заводе используется ручной метод. Это позволяет отследить все моменты производства и вовремя устранить недочёты и отклонения от нормы, если они вдруг обнаруживаются.

Если же производитель решает полностью положиться на технику, то рискует загубить целую партию. Именно поэтому при выборе хорошего алкоголя необходимо всегда внимательно изучать этикетку.

На качество значительно влияет температура, при которой происходило брожение тростникового сока. Чем она ниже — тем тяжелее, резче и жёстче итог. Именно такими определениями описывали пираты своё любимое пойло, и такие же предпочтения у современных ценителей высококачественного алкоголя.

Финальным этапом изготовления является разбавление чистого спирта (98%) водой. В зависимости от пропорций и последующей выдержки получится тот или иной сорт.

Крепость рома

Каким соотношением алкоголя и жидкости должен обладать настоящий, качественный продукт, произведённый по всем правилам? Если вы зададите этот вопрос нескольким специалистам, то, скорее всего, получите разные ответы. При этом каждый ответивший будет прав.

Дело в том, что нормы, которым следуют производители, не диктуют определенное процентное соотношение. В зависимости от того, какого сорта, марки этот напиток, в каком месте произведён, и какое сырьё было изначально использовано для производства, зависит и крепость рома, которая может колебаться от тридцати пяти до восьмидесяти градусов.

Выбирая по градусу, ориентируйтесь на те цели, ради которых вы приобретаете ром. Если вы — ценитель чистого напитка, то подойдёт легкий (37-45%). Если купленный алкоголь будет использован для приготовления коктейлей, можно выбрать более градусный вариант. Крепость около семидесяти процентов не рекомендуется для употребления в чистом виде, так как такая неосторожность может привести к ожогам слизистой. Используйте его для грога или пунша, который наверняка придётся по вкусу и вам, и вашим гостям.

Для настоящих пиратов

Для любителей погорячее существуют сорта 60 градусов, и даже 80. Это Stroh (Штро), и его родина — Австрия.

Особенность Австрийского варианта заключается в уникальном подходе к его перегонке, который очень похож на тот, что ещё много лет назад использовали на Карибах, однако крепче, при условии того изысканного запаха и приятного вкуса, вы не найдёте ни в одной части света.

Некоторые используют Штро не только для употребления в соответствии с изначальными целями, но и для вкуса. Например, ром 80 градусов добавляют в выпечку. Ром 60 градусов можно разбавить любимым соком или популярной колой, чтобы получить лёгкий и простой коктейль.

luxgradus.ru

что это такое, расшифровка показателей, таблица норм

Материалы публикуются для ознакомления, и не являются предписанием к лечению! Рекомендуем обратиться к врачу-гематологу в вашем лечебном учреждении!

Соавторы: Марковец Наталья Викторовна, врач-гематолог

Чем раньше будет выявлено онкологическое заболевание, тем выше процент положительного исхода проблемы. Женщинам помочь с этой задачей может индекс ROMA, который указывает на склонность к раку яичников.

>Для выявления склонности к развитию онкологических заболеваний и непосредственно самого рака на ранних стадиях активно применяются онкомаркеры. Индекс ROMA — один из важнейших методов оценки женского здоровья, так как с его помощью можно заметить патологические процессы в яичниках.

Онкомаркеры позволяют выявить рак на ранних стадиях

Что это такое

Онкомаркеры — это белковые индикаторы в организме человека, которые показывают вероятность развития ракового заболевания у человека. ROMA 1 — онкомаркер, который чаще всего используется в сфере гинекологии. Он указывает на патологические процессы в эпителиальной части яичников.

Примечание: этот тест также может использоваться в качестве дополнительного метода диагностики рака поджелудочной, молочной желез, матки, легких.

Для проведения анализа производится забор венозной крови. Далее необходимо выявить наличие специфических белковых соединений — НЕ-4 и СА-125, которые в большом количестве указывают на онкологию. Их соотношение, вычисленное по специальной формуле — это и есть индекс рома.

Для исследования производится забор крови из вены

Расшифровка результатов

При подозрении на наличие склонности к онкологии, например, при учете наследственного фактора, образа жизни или наличии заболеваний органов малого таза, женщинам рекомендуется раз в год проходить обследование на онкомаркеры ROMA. Расшифровка результатов — процесс сложный, поэтому это дело стоит доверить профессионалам.

В случае подозрения на меланому кожи, необходимо сдать анализ на онкомаркер S100. О том как сдавать кровь и расшифровка результатов расписано на нашем сайте.

Нормальные показатели

В небольшой концентрации исследуемые белки присутствуют у большинства людей. До определенной отметки этот показатель не является опасным. В то же время на начальных стадиях развития рака яичников тест может показать полное отсутствие индикаторов. Именно поэтому при наличии сомнений необходимо пройти ряд дополнительных исследований: УЗИ, КТ, МРТ и т. д.

Онкомаркер ROMA вычисляется по сложной формуле. Итоговые результаты в пределах нормы отличаются для женщин предменопаузального и постменопаузального возраста.

Для женщин до и после менопаузы норма показателей отличается

Наличие белков в крови и повышенная их концентрация — это результат патологических процессов в эпителиальной ткани яичников. Беспокойство можно свести к минимуму, если результаты анализов не выходят за предел нормы:

- 7,39% и менее для женщин предменопаузального периода;

- 24,69% и менее для женщин постменопаузального периода.

Стоит отметить, что некоторые клиники берут за основу другие диапазоны значений. Так, нормой могут считаться соотношения до 12,9% и 25,29% соответственно.

Важно: тест на онкомаркеры не имеет смысла проводить пациентам, которые в данный момент проходят лечение любого типа онкологии или имели с ней дело ранее. Также не используют тест ROMA для диагностики пациентов младше 18 лет.

Повышение значений

Если онкомаркер рома 1 выходит за рамки установленных норм, вероятность развития рака увеличивается. Это не значит, что пациент уже имеет дело с онкологией, тест указывает лишь на существующие риски.

Значительное превышение значений уже связано непосредственно с раком яичников. Поражение эпителиальных клеток отражается в резком скачке показателей на 3 и 4 стадиях заболевания.

Важно: начало болезни может быть выявлено с помощью индекса ROMA лишь в части случаев. Иногда результаты анализов сохраняются в норме на 1 и 2 стадиях.

| Стадия | N | НЕ-4 | СА-125 | ||||||

| Среднее | Стандартное отклонение | Минимум | Максимум | Среднее | Стандартное отклонение | Минимум | Максимум | ||

| 1 | 21 | 144,2 | 128,7 | 33,7 | 494,8 | 147,8 | 182,2 | 7.7 | 807,2 |

| 2 | 16 | 263,6 | 257,6 | 64,7 | 875 | 298,1 | 326,4 | 7.6 | 1100 |

| 3 | 52 | 458,2 | 320,0 | 73,5 | 904 | 481,6 | 427,9 | 159,9 | 1100 |

| 4 | 20 | 658,0 | 258,0 | 171,8 | 875 | 718,7 | 412,1 | 159,9 | 1100 |

| 1-4 | 37 | 195,9 | 201,0 | 33,7 | 875 | 212,8 | 261,8 | 7,6 | 1100 |

| все стадии | 109 | 402,7 | 317,2 | 33,7 | 904 | 424,7 | 411,7 | 7,6 | 1100 |

Таблица: Концентрация НЕ-4 (пмоль/л) и СА-125 (Ед/л) в зависимости от стадии

Чтобы не упустить момент, когда шансы на благоприятный исход составляют более 90%, рекомендуется проходить тест на онкомаркеры хотя бы раз в несколько лет. Эта процедура не требует никаких усилий, но для здоровья ее польза неоценима.

Рекомендуем изучить похожие материалы:

- 1. Что показывает онкомаркер CYFRA 21-1 (фрагмент цитокератина)?

- 2. Анализ крови на онкомаркер S-100 меланомы кожи

- 3. Анализ крови на онкомаркер SCC: расшифровка и норма

- 4. Онкомаркер РЭА – что показывает в крови?

- 5. Что показывает онкомаркер на рак прямой кишки и кишечника?

- 6. Онкомаркер HE4 — маркер органов малого таза у женщин

- 7. Что показывает анализ крови на онкомаркер CA 72-4?

moyakrov.ru