Хрустальная сова. «Что? Где? Когда?»

Вручается начиная с 1984 года (до этого три года вручался «Знак совы»). Первые «Хрустальные совы», врученные лучшему знатоку и автору лучшего вопроса по итогам 1984 года, были изготовлены в Гусь-Хрустальном. С 1985 года приз изготавливается на Львовской керамико-скульптурной фабрике (художник по стеклу В. В. Драчук).

Хрустальная сова. «Что? Где? Когда?»

До 1990 года приз вручался один раз в год, по итогам сезона. С 1991 по 2000 год приз вручался два раза в год, в финале летней и зимней серий игр. В юбилейной серии игр 2000 года вручался по итогам каждой игры. Начиная с 2001 года «Хрустальная сова» вручается в финале каждой серии игр (весенней, летней, осенней и зимней). Место главного приза сезона с 2002 года занимает «Бриллиантовая сова».

Хрустальная сова. «Что? Где? Когда?»

Первыми обладателями «Хрустальной совы» стали знаток команды Андрея Каморина Нурали Латыпов и телезритель Александр Злобин (г. Дубна). Рекордное количество «Хрустальных сов» (пять) завоевал Александр Друзь, обе дочери которого также удостоены этой награды. Четырех «Хрустальных сов» удостоен Федор Двинятин, трех — Максим Поташев, Борис Бурда и Андрей Козлов.

vilingstore.net

Хрустальная сова | Что Где Когда

Хрустальная сова — приз, вручаемый лучшему игроку телевизионной игры «Что? Где? Когда?» (знатоку или телезрителю).

Вручается начиная с 1984 года (до этого три года вручался «Знак совы»). Первые «Хрустальные совы», врученные лучшему знатоку и автору лучшего вопроса по итогам 1984 года, были изготовлены в Гусь-Хрустальном. С 1985 года приз изготавливается на Львовской керамико-скульптурной фабрике (художник по стеклу В. В. Драчук).

До 1990 года приз вручался один раз в год, по итогам сезона. С 1991 по 2000 год приз вручался два раза в год, в финале летней и зимней серий игр. В юбилейной серии игр 2000 года вручался по итогам каждой игры. Начиная с 2001 года «Хрустальная сова» вручается в финале каждой серии игр (весенней, летней, осенней и зимней). Место главного приза сезона с 2002 года занимает «Бриллиантовая сова».

Первыми обладателями «Хрустальной совы» стали знаток команды Андрея Каморина Нурали Латыпов и телезритель Александр Злобин (г. Дубна). Рекордное количество «Хрустальных сов» (шесть) завоевал Александр Друзь, обе дочери которого также удостоены этой награды. Четырех «Хрустальных сов» удостоен Федор Двинятин, Максим Поташев, трех — Борис Бурда и Андрей Козлов.

Знатоки-обладатели Хрустальной совы по годам Править

1984 Править

1985 Править

1986 Править

1987 Править

1988 Править

1989 Править

1990 Править

1991 Править

1992 Править

1993 Править

1994 Править

1995 Править

1996 Править

1997 Править

1998 Править

1999 Править

- Не присуждалась

2000[4]Править

2001 Править

2002 Править

chgk.fandom.com

Хрустальная сова «Что? Где? Когда?»

Хрустальная сова — приз, вручаемый лучшему игроку телевизионной игры «Что? Где? Когда?» (знатоку или телезрителю).

Вручается начиная с 1984 года (до этого три года вручался «Знак совы»). Первые «Хрустальные совы», врученные лучшему знатоку и автору лучшего вопроса по итогам 1984 года, были изготовлены в Гусь-Хрустальном. С 1985 года приз изготавливается на Львовской керамико-скульптурной фабрике (художник по стеклу В. В. Драчук).

Хрустальная сова «Что? Где? Когда?»

До 1990 года приз вручался один раз в год, по итогам сезона. С 1991 по 2000 год приз вручался два раза в год, в финале летней и зимней серий игр. В юбилейной серии игр 2000 года вручался по итогам каждой игры. Начиная с 2001 года «Хрустальная сова» вручается в финале каждой серии игр (весенней, летней, осенней и зимней). Место главного приза сезона с 2002 года занимает «Бриллиантовая сова».

Первыми обладателями «Хрустальной совы» стали знаток команды Андрея Каморина Нурали Латыпов и телезритель Александр Злобин (г. Дубна). Рекордное количество «Хрустальных сов» (пять) завоевал Александр Друзь, обе дочери которого также удостоены этой награды. Четырех «Хрустальных сов» удостоен Федор Двинятин, трех — Максим Поташев, Борис Бурда и Андрей Козлов.

vilingstore.net

Сова хрустальная и ее история

Сова хрустальная – приз, который вручается лучшему участнику в телевизионной игре «Что? Где? Когда?». Данную награду может получить как один из знатоков, так и телезритель.

Краткая справка

Сова хрустальная вручается с 1984 г. Первые награды, которых удостоились лучший автор вопроса и знаток, были выпущены в городе Гусь-Хрустальный. С 1985 г. приз изготавливается Львовской керамико-скульптурной фабрикой. Художником по стеклу выступил В. В. Драчук. До 1990 г. награда вручалась единожды в год на основе итогов сезона.

Сова хрустальная вручается с 1984 г. Первые награды, которых удостоились лучший автор вопроса и знаток, были выпущены в городе Гусь-Хрустальный. С 1985 г. приз изготавливается Львовской керамико-скульптурной фабрикой. Художником по стеклу выступил В. В. Драчук. До 1990 г. награда вручалась единожды в год на основе итогов сезона.Правила

В 1991–2000 гг. сова хрустальная разыгрывалась дважды в год. Было это в финале зимней и летней серий игр. Когда в 2000 году отмечался юбилей клуба, правила были особыми. Сова хрустальная вручалась исходя из итогов каждой игры. С 2001 г. приз разыгрывается в финале каждой из серий (то есть зимней, осенней, летней и весенней). Место основной награды с 2002 г. заняла «Бриллиантовая сова». Приведем несколько любопытных фактов. Первыми обладателями приза стали Нурали Латыпов — участник команды знатоков Андрея Каморина, а также Александр Злобин – телезритель из города Дубно. На раннем этапе жизни клуба вместо статуэтки вручался «Знак совы». Рекордное количество наград (шесть) получил Александр Друзь. Его обе дочери также удостоены этого приза. 4 совы получил Федор Двинятин. По три награды завоевали Андрей Козлов, Борис Бурда и Максим Поташев. Болгарский «Клуб знающих» имеет аналогичный приз. Только он там назван «Фарфоровая улитка». Именно улитку болгары считают самым умным животным. В серии игр 1987 г. этого приза удостоился представитель советского телеклуба по имени Олег Долгов.

В 1991–2000 гг. сова хрустальная разыгрывалась дважды в год. Было это в финале зимней и летней серий игр. Когда в 2000 году отмечался юбилей клуба, правила были особыми. Сова хрустальная вручалась исходя из итогов каждой игры. С 2001 г. приз разыгрывается в финале каждой из серий (то есть зимней, осенней, летней и весенней). Место основной награды с 2002 г. заняла «Бриллиантовая сова». Приведем несколько любопытных фактов. Первыми обладателями приза стали Нурали Латыпов — участник команды знатоков Андрея Каморина, а также Александр Злобин – телезритель из города Дубно. На раннем этапе жизни клуба вместо статуэтки вручался «Знак совы». Рекордное количество наград (шесть) получил Александр Друзь. Его обе дочери также удостоены этого приза. 4 совы получил Федор Двинятин. По три награды завоевали Андрей Козлов, Борис Бурда и Максим Поташев. Болгарский «Клуб знающих» имеет аналогичный приз. Только он там назван «Фарфоровая улитка». Именно улитку болгары считают самым умным животным. В серии игр 1987 г. этого приза удостоился представитель советского телеклуба по имени Олег Долгов.Знатоки-обладатели

С 1984 по 1991 г. обладателями приза стали Нурали Латыпов (журналист, научный и политический и консультант), Марина Говорушкина, Олег Долгов, Нейко Нейков, Никита Шангин, Владислав Петрушко, Александр Друзь, Фёдор Двинятин, Владимир Молчанов. В 1992 г. награды удостоились Алексей Блинов, Андрей Козлов и Александр Друзь. В 1993 г. статуэтку получила Людмила Герасимова. Победителем того же года стал Алексей Блинов. В 1994 по 1997 г. приз получили Фёдор Двинятин, Андрей Козлов, Александр Рубин, Друзь, Максим Поташев. Обладатель хрустальной совы 1998 г. в зимней серии игр — Георгий Жарков, в летней — Борис Бурда. В 1999 году приз присужден не был. Начиная с 2000 г. его обладателями стали Александр Друзь, Борис Бурда, Бялко, Алла Дамскер, Фёдор Двинятин, Дмитрий Ерёмин, Максим Поташев, Сергей Царьков, Виктор Сиднев, Ровшан Аскеров, Коноваленко, Михаил Мун, Валентина Голубева, Алесь Мухин, Ася Шавинская, Илья Новиков, Андрей Бычуткин, Алексей Капустин, Козлов, Игорь Кондратюк, Владимир Молчанов, Николай Силантьев, Дмитрий Авдеенко, Балаш Касумов, Владимир Антохин, Юлия Лазарева, Елизавета Овдеенко, Михаил Скипский, Григорий Алхазов, Владимир Степанов, Гюнель Бабаева, Илья Новиков, Борис Левин.

С 1984 по 1991 г. обладателями приза стали Нурали Латыпов (журналист, научный и политический и консультант), Марина Говорушкина, Олег Долгов, Нейко Нейков, Никита Шангин, Владислав Петрушко, Александр Друзь, Фёдор Двинятин, Владимир Молчанов. В 1992 г. награды удостоились Алексей Блинов, Андрей Козлов и Александр Друзь. В 1993 г. статуэтку получила Людмила Герасимова. Победителем того же года стал Алексей Блинов. В 1994 по 1997 г. приз получили Фёдор Двинятин, Андрей Козлов, Александр Рубин, Друзь, Максим Поташев. Обладатель хрустальной совы 1998 г. в зимней серии игр — Георгий Жарков, в летней — Борис Бурда. В 1999 году приз присужден не был. Начиная с 2000 г. его обладателями стали Александр Друзь, Борис Бурда, Бялко, Алла Дамскер, Фёдор Двинятин, Дмитрий Ерёмин, Максим Поташев, Сергей Царьков, Виктор Сиднев, Ровшан Аскеров, Коноваленко, Михаил Мун, Валентина Голубева, Алесь Мухин, Ася Шавинская, Илья Новиков, Андрей Бычуткин, Алексей Капустин, Козлов, Игорь Кондратюк, Владимир Молчанов, Николай Силантьев, Дмитрий Авдеенко, Балаш Касумов, Владимир Антохин, Юлия Лазарева, Елизавета Овдеенко, Михаил Скипский, Григорий Алхазов, Владимир Степанов, Гюнель Бабаева, Илья Новиков, Борис Левин.Теперь вы знаете, что такое хрустальная сова. Фото приза приложено к данному материалу. Остается добавить, что телевизионная интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» представляет собой клуб, в котором команда из 6 участников, называемых «знатоками», находится в поисках правильного ответа на любой вопрос, заданный телезрителями, с помощью мозгового штурма на протяжении одной минуты.

fb.ru

| Что? Где? Когда? | |

|---|---|

| Заставка программы (с 6 апреля 2013 года) | |

| Жанр | интеллектуальная телеигра |

| Автор(ы) | Владимир Ворошилов, Наталия Стеценко |

| Режиссёр(ы) | Владимир Ворошилов (1975—2000) Борис Крюк (с 2001) |

| Сценарист(ы) | Борис Крюк |

| Производство | Главная редакция программ для молодёжи Центрального телевидения СССР (1975—1990) Телекомпания «Игра-ТВ» (с 1990) Студия «Эксперимент» РГТРК «Останкино» (1991—1994) |

| Ведущий(е) | Александр Масляков (1976), Владимир Ворошилов (1977—2000), Борис Крюк (с 2001) |

| Начальная тема | П. И. Чайковский — Ария Германа «Что наша жизнь? Игра!» из оперы «Пиковая дама», Рихард Штраус — «Так говорил Заратустра» |

| Завершающая тема | Ekseption — Dance Macabre |

| Страна производства | СССР СССР (1975—1991) Россия Россия (с 1992) |

| Язык | русский |

| Количество сезонов | 44 |

| Количество выпусков | 505 |

| Производство | |

| Продюсер(ы) | Борис Крюк, Андрей Козлов (с 1991), Егор Юзбашев (1999—2000, от НТВ) |

| Исполнительный продюсер(ы) | Алена Лобан |

| Место съёмок | Нескучный сад, Москва |

| Камера | Многокамерная |

| Вещание | |

| Телеканал(ы) | |

ru-wiki.ru

Факты о передаче «Что? Где? Когда?» (9 фото)

4 сентября 1975 года впервые вышла в эфир ставшая затем безумно популярной игра «Что? Где? Когда?». Правда, записывалась она в квартирах двух московских семей игроков – Кузнецовых и Ивановых, которых сначала называли знатоками, а не членами клуба «Что? Где? Когда?».

Имя Бориса Крюка, который стал новым ведущим, продюсером и режиссером игры, тоже достаточно долго скрывали, а голос подвергался компьютерной обработке.

Начиная с 1979 года, в передаче начали практиковать музыкальные паузы, сначала – в записи, артисты, в том числе зарубежные исполнители, стали появляться с 1982 года. Сначала игра ограничивалась эфирным временем, а именно с 1982 года, чтобы победить в игре, уже надо правильно отвечать на 6 вопросов.

Записи телепередачи «Что? Где? Когда?» с 1990 года проходят в Нескучном саду, в охотничьем домике, построенном в середине XVIII века в усадьбе князя Никиты Юрьевича Трубецкого.

Бриллиантовая сова из хрусталя и серебра весом около 8 кг с 2002 года стала призом телепередачи «Что? Где? Когда?», который вручается лучшему знатоку или телезрителю.

Приз украшен 70 рубинами.

Деньги в передаче стали использоваться в качестве выигрыша с 1991 года, потому что в советское время на деньги, как правило, не играли. Призы победителям выдавали книгами.

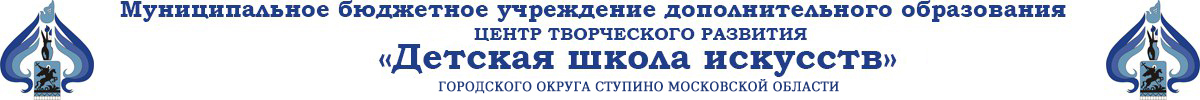

Владимир Яковлевич Ворошилов руководил популярной игрой до 30 декабря 2000 года, а в марте 2001 года он скончался. На могиле известного телеведущего в 2003 году по проекту многолетнего участника игры Никиты Шангина установили памятник в форме «Черного ящика».

Талисман передачи филин Фомка впервые «принял участие» в передаче в 1977 году. Из обычного магазина детских игрушек пришел в передачу знаменитый волчок производства завода «Красный пролетарий», с помощью которого определяется вопрос на каждый раунд. Купил его В. Ворошилов.

Первый раз участников игры назвал знатоками бессменный ведущий телепередачи Владимир Ворошилов. Имя свое в эфире Владимир Яковлевич назвал 23 апреля 1980 года, до этого он ни разу не появлялся в кадре этой телепередачи.

ribalych.ru

Обладатель Хрустальных сов «Что? Где? Когда?»: Я отправила 800 вопросов | ОБЩЕСТВО

Светлана Сумачакова, старший библиотекарь Национальной библиотеки Республики Алтай имени М. В. Чевалкова, — единственный обладатель двух Хрустальных сов «Что? Где? Когда?» — приза, который получает лучший игрок из команды знатоков или зрителей в финале серии игр.

К своим наградам Светлана относится спокойно, считает, что получила их благодаря счастливому случаю.

В беседе с корреспондентом «АиФ-Алтай» Светлана Сумачакова рассказала, как ей удалось придумать вопросы, которые оказались «не по зубам» знатокам, а также о том, какие книги читает и мечтает ли оказаться за игровым столом «Что? Где? Когда?».

10 из 800

Елена Чехова, «АиФ-Алтай»: Как давно Вы стали высылать в «Что? Где? Когда?» вопросы? Сколько их было и какой, на Ваш взгляд, был самым удачным?

Светлана Сумачакова: Вопросы на популярную передачу я высылаю очень давно. С тех пор, когда начала работать в библиотеке. Тогда я отправляла вопросы не часто, одно-два письма в год, вопросов по пять-десять в письме. Всего же отправила, наверное, свыше 800 вопросов. Из них сыграли всего девять. На четыре вопроса знатоки ответили, на пять не ответили. Один из первых вопросов, который я запомнила, был про обезьян. Многим известен древний восточный символ – три обезьянки, одна из которых старательно закрывает лапами глаза, вторая – уши, а третья – рот. Эта композиция, если вспомнить японское чтение-каламбур: не вижу, не слышу, не произношу, – и служит визуальным выражением соответствующих отрицаний. А ещё у буддистов есть учение, которое можно проиллюстрировать обезьянками: это выработка своеобразных «фильтров», не позволяющих неистинному, то есть злу, достигать сознания. Буддист должен зла «не слышать», «не видеть» и «не произносить». По сути, три обезьяны – плакат-напоминание, вроде советского «Не болтай!», призыв к сохранению чистоты.

– Нетрудно догадаться, что информацию для интересных вопросов Вы черпаете из книг. Сколько книг нужно прочитать, чтобы заработать «Хрустальную сову»? Как в Горном Алтае относятся к тому, что Вы – академик игры?

– Книг, конечно, прочтено немало. Но я бы не сказала, что уж очень много читаю. Знаю людей, которые читают намного больше, чем я. Просто мне как-то удалось послать такие вопросы, которые были отобраны на стол знатокам. Думаю, что у меня причин для гордости в этом плане нет. Земляки, друзья, родственники, правда, показывают своё расположение ко мне в связи с тем, что стала двукратной обладательницей приза «Хрустальная сова», членом Академии телезрителей «Что? Где? Когда?». Я им признательна.

– В команду знатоков Вас не приглашали?

– Нет, такого приглашения не было. Но в истории игр уже случалось, что телезрители садились за игровой стол и неплохо играли. Я думаю, что для меня было бы очень сложно собраться и вспомнить нужное или дойти логически либо интуитивно до правильного ответа за одну минуту. В этой игре большую роль играет азарт и удача, но без интеллекта и выдержки не обойтись. Это же интеллектуальный клуб!

Книга – мощное орудие

– Кто из бывших или ныне играющих знатоков – Ваш любимчик? Вообще, за что стоит ценить и уважать человека?

– Многие знатоки достойно проявляют себя в игре. Вот так сказать, что это мой самый любимый игрок, про кого-то я не могу. Многие нравятся. Человека можно ценить за его способности, которые он применяет в жизни по назначению, не закапывает свой талант в землю. Я Весы по Зодиаку и по жизни соответствую своему знаку. Дипломатии хоть отбавляй. Стараюсь никого не обидеть и не делаю каких-то резких движений. И с ходу что-то признать то или иное качество более важным даже не пытаюсь. Для меня всё важно: и ясность ума, и порывы сердца, и жизнь духа. Просто каждому – своё.

– Вы много лет работаете в библиотеке. В последнее время интерес к книге и чтению вообще упал?

С печатной книгой не сравнится ни один гаджет, считает Светлана Сумачакова. Фото: pixabay.com

– Мне кажется, что люди всё-таки много читают. Ведь Интернет даёт такие безграничные возможности для этого – у каждого теперь дома вся мировая литература. Неужели люди будут проходить мимо такого богатства?! Конечно, из-за того, что появились другие источники информации и возможности для чтения, посещение библиотек уменьшилось в разы, но… И в век Интернета всё-таки трудно представить, что люди откажутся от печатной книги. Это особое произведение искусства, где сливаются талант писателя, художника-иллюстратора, дизайнера, печатника, переплётчика. И сегодня человек приобщается к своей и чужой национальной культуре посредством книг, а его культурный уровень зависит, в том числе, и от прочитанных книг. Советский писатель Максим Горький писал: «Книга – самое мощное орудие дальнейшего развития духовных сил человечества».

С печатной книгой не сравнится ни один гаджет, считает Светлана Сумачакова. Фото: pixabay.com

– Мне кажется, что люди всё-таки много читают. Ведь Интернет даёт такие безграничные возможности для этого – у каждого теперь дома вся мировая литература. Неужели люди будут проходить мимо такого богатства?! Конечно, из-за того, что появились другие источники информации и возможности для чтения, посещение библиотек уменьшилось в разы, но… И в век Интернета всё-таки трудно представить, что люди откажутся от печатной книги. Это особое произведение искусства, где сливаются талант писателя, художника-иллюстратора, дизайнера, печатника, переплётчика. И сегодня человек приобщается к своей и чужой национальной культуре посредством книг, а его культурный уровень зависит, в том числе, и от прочитанных книг. Советский писатель Максим Горький писал: «Книга – самое мощное орудие дальнейшего развития духовных сил человечества».

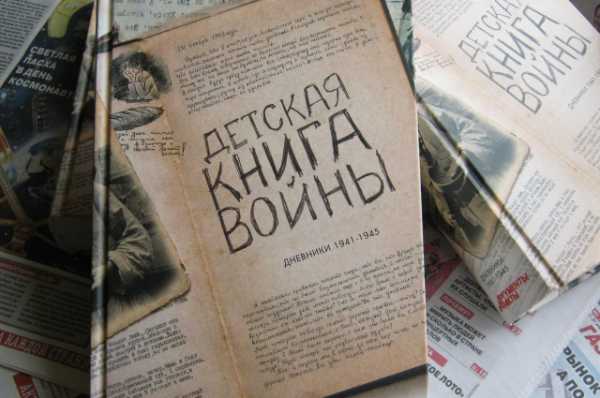

– Как вы получили от главного редактора «АиФ» книгу «Детская книга войны. Дневники 1941-1945»?

– Николай Зятьков был специально приглашён на игру ведущим игры Борисом Крюком, которому попала на глаза эта уникальная книга в электронном виде на сайте aif.ru. Главный редактор издания рассказал: «Идея была простая. Журналисты собирали ко Дню Победы детские дневники, и оказалось, что их недостаточно. Но мы решили всё-таки докопаться до глубин, узнать, сколько всего осталось дневников в архивах, семьях. Выяснилось, что даже авторы некоторых дневников ещё живы. И был ещё один момент. Во всём мире известны дневники Анны Франк. И нам было немножко обидно, что у нас, кроме дневников Тани Савичевой, почти ничего неизвестно о других детях, участниках войны, блокадниках, тех, кто был в плену. Мы собрали практически всё, что на сегодняшний день можно найти. В книге 35 дневников. Это потрясающие записи!». И тут ведущий Борис Крюк спрашивает: «Госпожа Сумачакова, а у вас в библиотеке Горно-Алтайска есть такая книга?». Я ответила, что не видела такой. Тогда Крюк спросил у редактора еженедельника «АиФ»: «Господин Зятьков, мы можем подарить такую книгу Национальной библиотеке имени Чевалкова в Горно-Алтайске?» – «С большим удовольствием».

Фото: АиФ/ Анна Городкова

Фото: АиФ/ Анна ГородковаТеперь эта удивительная книга в фонде нашей библиотеки. Мы рассказываем о ней в прессе, на встречах с читателями. Когда я проводила для библиотекарей из районов республики игру «Что? Где? Когда?», посвящённую 260-летию добровольного вхождения алтайцев в состав Российского государства, то у нас вместо музыкальных, были книжные паузы. Во время одной из них я рассказала об огромном впечатлении, которое произвела на меня эта книга, и заметила, что дети в войну прекрасно осознавали, что умереть – ничего не стоит, но надо стремиться выжить во что бы то ни стало. Их дневники надо бы прочитать детям нашего времени, чтобы они тоже поняли цену жизни и не уходили из неё добровольно, ведь, к сожалению, в Республике Алтай не так уж редки случаи детского самоубийства.

Алтай: красота одиночества

– Светлана Садыковна, вы живёте в неповторимом регионе среди очень естественных людей. Нет ли опасения, что этот уголок с потоком туристов будет подвержен изменениям?

– Да, действительно, мы живём в одном из уникальных мест на Земле. О своей родине художник Чорос-Гуркин писал: «Есть другие знаменитые горы, но ты, Алтай, что можешь иметь с ними общего? Ты не так величественен и пышен, как другие горы, но ты девственен, угрюм и нелюдим. В тебе своя красота, своя прелесть. Ты поражаешь своей нетронутостью…».

Светлана живет в удивительно красивом месте. Фото: Из личного архива Светланы Сумачаковой.

Светлана живет в удивительно красивом месте. Фото: Из личного архива Светланы Сумачаковой.Конечно, теперь Алтай уже не может поразить «нетронутостью». Число туристов переваливает в разные годы за миллион. При численности населения республики чуть более 200 000 человек – это внушительная цифра. Да, Алтай привлекает многих. Думаю, что здесь люди получают незабываемые впечатления, но уже чувствуются и следы, которые этот людской поток оставляет. И не самые желательные для природы. Но всё же я не берусь анализировать риски, которые несёт с собой туризм для моей родины. Хочу только, чтобы к её скромной красоте относились бережно.

Досье

Светлана Сумачакова родилась в 1958 году в селе Суранаш Турочакского района. Детство прошло в Кемеровской области и Таджикистане. В 1979 году окончила среднюю школу в городе Новокузнецке. Училась в Алтайском государственном университете. С 1981 года работает в Национальной библиотеке Республики Алтай имени М. В. Чевалкина. Награждена знаком «За достижения в культуре». В 2011 году присвоено почётное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации». Ветеран труда.

Смотрите также:

altai.aif.ru